健康メニュー|アンチョビをもっと活用しよう

サバ缶やイワシ缶などのように、そのまま食べることがあまりなく、ピザやパスタなどの定番料理で使い切れないと余らせがちなアンチョビ。今回はアンチョビという名称の由来や栄養、おすすめの食べ方などについてご紹介します。

サバ缶やイワシ缶などのように、そのまま食べることがあまりなく、ピザやパスタなどの定番料理で使い切れないと余らせがちなアンチョビ。今回はアンチョビという名称の由来や栄養、おすすめの食べ方などについてご紹介します。

意外と「実は……」が多い、アンチョビとは?

■実は「アンチョビ」はイタリア語ではなく英語

アンチョビは、ペルー沖、地中海などで獲れるカタクチイワシによく似た小魚「サーディン」を三枚におろして塩蔵熟成させたものや、それをさらに油漬けにした食品です。日本では缶詰のアンチョビなどがなじみ深いかもしれませんね。

ピザやパスタの定番具材ということもあり、イタリア料理のイメージが強い食品ですが、実は「アンチョビ」はイタリア語ではなく英語。イタリア語では「アッチューガ」と呼ばれます。

■実は「発酵食品」でもある

同じサーディンを原料とする油漬け「オイルサーディン」もよく知られていますが、両者の違いは「発酵」。オイルサーディンは頭と内臓を取り除いて油で調理したものですが、アンチョビはサーディンの内臓がもともと備えている消化酵素を利用して発酵させる「発酵食品」の仲間なのです。

オイルサーディンはそのまま食べることも多い食品ですが、アンチョビはかなり塩味が強いため、そのままよりも料理の調味料を兼ねて使われることが多いようです。魚醤のように使う「アンチョビソース」も定番で、これに野菜などをディップして食べる北イタリアの郷土料理バーニャ・カウダがよく知られています。

アンチョビの栄養は?

■カルシウムの吸収を助けるビタミンD

アンチョビの原料であるサーディンには、魚類に多いとされるビタミンDが豊富に含まれています。ビタミンDには、カルシウムの吸収を助けて骨を健やかにする働きがあります。

■疲労回復、肌を健やかにするビタミンB2

サーディンには、糖質や脂質、たんぱく質を分解してエネルギーに変え、疲労回復を助けるビタミンB2も多く含まれています。ビタミンB2には皮膚や粘膜の再生を助ける働きもあり、肌を健やかにする効果も期待できます。

■血液をサラサラにするDHA、EPA、良質のたんぱく質も

サーディンは青魚ですので、血液をサラサラにする働きのある不飽和脂肪酸DHA、EPAを豊富に含んでいます。また、身はヘルシーな良質のたんぱく質でもあります。

■塩分には気をつけて

アンチョビは調味料代わりに使われるほど塩味が強いのが特徴です。缶詰1缶(約50グラム)でも、その塩分量はおおよそ1.8グラム。厚生労働省が示している1日の塩分摂取目標量は男性7.5グラム、女性6.5グラムですから、アンチョビだけで1日の1/3~1/4、一食分程度の塩分を摂ることになります。一度に食べ過ぎてしまうと、塩分の摂り過ぎが懸念されます。

アンチョビのおすすめの食べ方

ピザやパスタなどの具にするのが定番のアンチョビですが、実はさまざまなメニューに応用できます。さっそく見ていきましょう。

■アンチョビピーマン

アンチョビとピーマンを炒める調理法です。ピーマンのシャキッとした食感を楽しみつつ、アンチョビのうま味でご飯が進みます。鮮やかな緑色、カラーピーマンの赤や黄色と、彩りがよいのもポイントです。

ピーマンについて詳しくは、下記の記事も参考にしてみてください。

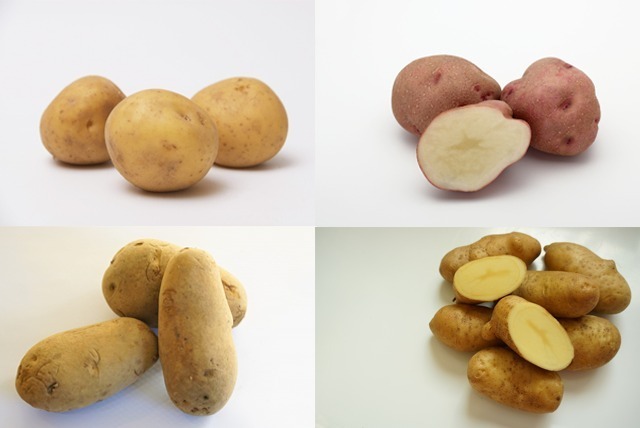

■ポテトサラダ

子どもにも人気のポテトサラダですが、アンチョビで味付けするとおつまみ向きの大人っぽい味が楽しめます。アンチョビの塩味がありますから、マヨネーズや塩コショウは控えめで仕上げましょう。

じゃがいもについて詳しくは、下記の記事も参考にしてみてください。

■野菜炒め

ピーマン以外にも、お好みの野菜をアンチョビと炒めれば大人の野菜炒めに。キャベツやアスパラなどのシャキっとした野菜が合わせやすいでしょう。野菜だけでなく、魚介や肉もマッチします。

おすすめの野菜について詳しくは、下記の記事も参考にしてみてください。

■卵かけご飯

卵かけご飯はつい醤油で味付けしがちですが、アンチョビを加えればうま味と塩味で醤油いらずの洋風卵かけご飯に。薬味としてハーブやカイワレなどを合わせるのもおすすめです。

手軽にアンチョビのメニューを味わいたい方におすすめなのが、「温彩特選便 彩り御膳」。「アンチョビピーマン」をはじめ、さまざまな味が詰まった栄養バランスのよい御膳を、毎月ご自宅にお届けしています。

関連する投稿

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。

健康メニュー|頭に体にだんぜんヘルシー! 手軽に魚料理を取り入れるコツ

魚を食べることは体にいいと分かっているのに、調理の手間や骨が苦手といった理由で敬遠する方も多いよう。実際、どの世代でも性別に関わらず魚の摂取量は減少しています。そんな今だからこそ知ってほしい、魚を食べることのメリットや、手軽に食事に魚を取り入れるコツをご紹介。今より少しだけ魚を食べることからはじめましょう!

最新の投稿

健康習慣|寿命を延ばすスポーツ第1位はテニス、その理由とは?

人生100年時代に向けて寿命の捉え方も変化し、日常を制限なく生活できる期間とされる健康寿命への関心が高まっています。健康的な人生の時間を延ばすには、どんな生活を送るといいのでしょう。近年の研究では、テニスをする人はまったくしない人に対して死亡率が47%少なく、習慣化している人は平均寿命が9.7年も長いことが分かっています。今回は、テニスの習慣化による健康効果や寿命を延ばす理由について解説します。

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。