語源・由来|「芝居/桟敷」 娯楽に関する言葉

劇場に行く時には、少しでもいい座席で見たいもの。チケットがとれただけでうれしい舞台もありますが、選べる場合は、舞台に近い座席、全体がよく見える席、ゆったり座れるボックスシートなど、どこにしようか迷う方も多いのではないでしょうか。今回は、大衆向けの座席からきた言葉「芝居」と、一番高い場所にある上等な客席「桟敷」の、言葉の由来をご紹介します。日本の演劇の歴史とともにお楽しみください。

劇場に行く時には、少しでもいい座席で見たいもの。チケットがとれただけでうれしい舞台もありますが、選べる場合は、舞台に近い座席、全体がよく見える席、ゆったり座れるボックスシートなど、どこにしようか迷う方も多いのではないでしょうか。今回は、劇場の「座席」にまつわる言葉の由来をご紹介します。日本の演劇の歴史とともにお楽しみください。

大衆向けの座席から来た言葉 「芝居」

演劇のことを「芝居」ともいいます。もともと「芝居」は、芝の生えている場所そのものを指し、特に寺社境内の神聖な場所の芝生を言い表す言葉でした。また、酒宴で芝生に座ることも「芝居」といいました。

この言葉の意味が変わってくるのは、室町時代、猿楽や田楽、曲舞(くせまい)などの興行が行われるようになってからです。寺社境内にてこうした興行が行われる際、柵で囲った芝生が見物席となったことから、芸能の見物席のことを「芝居」というようになります。貴族などが「桟敷」と呼ばれる上等の見物席に座ったのに対し、「芝居」は一般大衆席でした。

やがて「歌舞伎」が成立すると、そもそも歌舞伎が庶民的な芸能であったことから、芝居という見物席を表す言葉は歌舞伎の劇場全体を指すようになり、さらに、そこで演じられる歌舞伎そのものを芝居というようになり、やがては演劇そのものを対象にした広義な言葉になったのです。

「芝居」という言葉には、「演劇」と同じ意味でありながら、どこか大衆寄りのイメージがありますが、そもそも「大衆向けの座席」から生まれた言葉だったのですね。

最近、見え透いたわざとらしい芝居をすることを「小芝居を打つ」「小芝居する」といったいい方で耳にします。実は「小芝居」の本来の意味はまったく別のもの。かつては「大芝居」といえば、町奉行が管轄し興行が許可されている劇場、「小芝居」は寺社奉行管轄の神社や寺の境内で許可された「宮地芝居」を指す言葉でした。しかし、現在では「小芝居」は、本来の意味より、わざとらしい芝居を指すことが増えているようです。言葉の意味は時代とともに変わっていくことが、わかりやすい例ですね。

一段高い場所にある上等な客席 「桟敷」

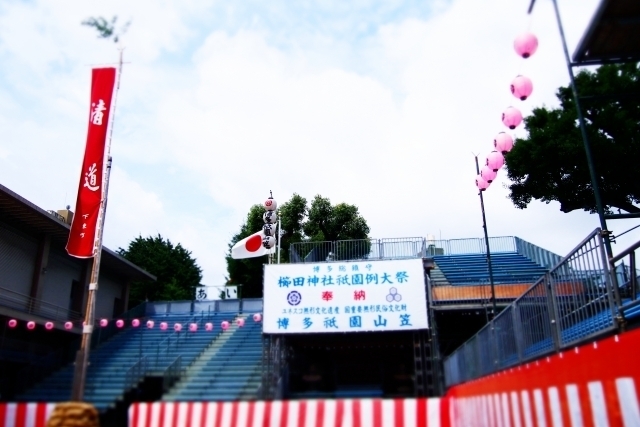

「桟敷」とは、演劇や相撲などの興行場劇における観客席のひとつで、一般大衆席より一段高く設けられた、板敷の上等席のことです。また、祭礼を見物する際に地面より一段高く作られた観覧席のことも桟敷といいます。

「桟敷」という言葉は古語の「さずき」から来ています。「さずき」は「仮床・仮庪(さずき)」とも書き、字の通り、材木を綱で結んで仮に作った床(ゆか)や棚のことで、神事のために地上より高く作られた仮設の台をいいました。古事記に登場するスサノオノミコトのヤマタノオロチ退治のシーンには、「門毎に八佐受岐(サズキ)を結ひ、其の佐受岐(サズキ)毎に酒船を置きて」と、大蛇に飲ませる酒桶を置くために八つの門にそれぞれ「さずき」を作った様子が表されています。

平安中期には、貴族が祭礼の行列などを観覧するための仮設の席として桟敷が作られるようになります。また前項の「芝居」でも触れた通り、室町時代、寺社境内で猿楽などの芸能が行われた際、大衆は芝生を見物席としたのに対し、貴族などの見物席として桟敷席が作られるようになりました。やがて江戸時代になると、歌舞伎の劇場では、左右両側と2階正面に桟敷が作られます。大衆席に対して、価格が高価で特別な上等席でした。

明治以降、座席が椅子席に変わっていくなかで、桟敷は次第に少なくなっていきます。しかし、現在でも歌舞伎の劇場には桟敷席が残されています。歌舞伎座の桟敷席では幕ノ内弁当をいただきながら、ゆったり歌舞伎を楽しむことができるそうです。贅沢なひとときはぜひ味わってみたいですね。

桟敷といえば、フランスの名画、「天井桟敷の人々」や、寺山修司の劇団「天井桟敷」を思い出す方もいるかもしれません。「天井桟敷」は高価な上席である桟敷とは反対に、舞台から最も遠い、最後方の最上階、立ち見もできないような場所に作られた一般席より安価な席を指します。しかしテレビのない時代、娯楽を求めて天井桟敷に集う人々の熱気はどれほど高かったことでしょうか。芝居の歴史を支え続けてきたもうひとつの「桟敷」にも思いをはせてみてはいかがでしょうか。

関連する投稿

ゴールデンウィークから初夏にかけては、陽気に誘われて過ごしやすい時季です。そこで今回は、これまでご紹介してきた旅記事のなかで、「丸山千枚田」「奥入瀬渓流」「尾瀬国立公園」などの、新緑が美しい自然豊かな観光地や散策ルートをご紹介します。

キャッシュレス決済を利用する方が増えるなか、最も使用されているのがクレジットカード。しかし、これまでクレジットカードをあまり使用されていなかった方や、これからクレジットカードの使用を考えている方には分からないことも多いのではないでしょうか。そこで今回は、いまさら聞けないクレジットカードの使い方や、注意したいポイントについてご紹介します。

語源・由来|「お雑煮」「羽根つき」 正月にまつわるめでたい由来

季節ごとの習わしや行事食は多々あれど、中でもお正月にまつわるものは、多く現代に残っています。今は簡略化されてしまって、そもそもの由来に思いを馳せることは少なくなっているかもしれません。今回は「お雑煮」と「羽根つき」が始まった理由や、言葉の意味をご紹介します。

イベント事のマナー|年の前半の締めくくり「夏越の祓」で、後半も健やかに

6月の終わりに行われる「夏越の祓(なごしのはらえ)」は、半年分の穢れを祓って夏を迎え、残りの半年を健やかに過ごすための神事。日本各地の神社で行われ、基本的にどなたでも参列できます。今回は、年の前半の締めくくりである夏越の祓について、また、茅の輪(ちのわ)くぐりのふるまい方についてご紹介します。

散策|美しい渓流や苔に癒やされる川沿い散策「奥入瀬渓流」(青森県)

十和田八幡平国立公園(青森県)を代表する景勝地のひとつが「奥入瀬(おいらせ)渓流」です。十和田湖から流れ出る奥入瀬渓流は、国指定の特別名勝、天然記念物にも指定されています。四季折々の自然が満喫でき、遊歩道もしっかり整備されています。高村光太郎作の乙女の像でも知られる十和田湖と合わせての散策がおすすめで、ガイド付きのネイチャーツアーも開催されています。「星野リゾート奥入瀬渓流ホテル」で大人で優雅なリゾートも楽しめます。

最新の投稿

5月は「自転車月間」と国土交通省でも定められ、自転車での健康づくりにより注目が集まるはずです。過ごしやすい爽やかな時期だからこそ、ご近所の移動だけでなく、行動範囲を広げてサイクリングに散歩、ウォーキングを組み合わせる方法をご紹介。自転車によって得られるメリットについても触れています。

健康習慣|寿命を延ばすスポーツ第1位はテニス、その理由とは?

人生100年時代に向けて寿命の捉え方も変化し、日常を制限なく生活できる期間とされる健康寿命への関心が高まっています。健康的な人生の時間を延ばすには、どんな生活を送るといいのでしょう。近年の研究では、テニスをする人はまったくしない人に対して死亡率が47%少なく、習慣化している人は平均寿命が9.7年も長いことが分かっています。今回は、テニスの習慣化による健康効果や寿命を延ばす理由について解説します。

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。