イベント事のマナー|年の前半の締めくくり「夏越の祓」で、後半も健やかに

6月の終わりに行われる「夏越の祓(なごしのはらえ)」は、半年分の穢れを祓って夏を迎え、残りの半年を健やかに過ごすための神事。日本各地の神社で行われ、基本的にどなたでも参列できます。今回は、年の前半の締めくくりである夏越の祓について、また、茅の輪(ちのわ)くぐりのふるまい方についてご紹介します。

6月の終わりに行われる「夏越の祓(なごしのはらえ)」は、半年分の穢れを祓って夏を迎え、残りの半年を健やかに過ごすための神事。日本各地の神社で行われ、基本的にどなたでも参列できます。今回は、年の前半の締めくくりである夏越の祓について、また、茅の輪(ちのわ)くぐりのふるまい方についてご紹介します。

画像提供:赤坂氷川神社

夏越の祓とは

夏越の祓とは、元旦から6月の末までの半年の間に私たちが気づかないまま行ってしまった罪や穢れ、災いを払い清め、年末までの健康と厄除けを祈願する、年の前半を締めくくる神事です。12月末に行われる「年越の祓」と対になっており、大切な節目とされています。

夏越の祓では、以下のようなことが行われます。

行われる日時や受付時間は、神社によって異なるので、事前に確認しておきましょう。

- 宮司にあわせて大祓詞(おおはらえことば・祝詞のひとつ)を奏上

- 人形(ひとがた・人の形を模した紙)で全身をなで、息を3度吹きかけて罪穢れを移し、祓う

- 厄災を払い、無病息災を祈願して茅の輪をくぐったのち、参拝

茅の輪くぐりで厄落とし

茅の輪は茅(ちがや)という草で編まれていて、まっすぐに成長することから、邪悪なものを寄せ付けないと考えられてきました。

6月の後半になると神社に茅の輪が立てられ、設置されている期間中は、いつでもご自身で茅の輪くぐりをすることができます。6月末の夏越の祓には行けなくても、茅の輪くぐりだけでもしておきたいですね。

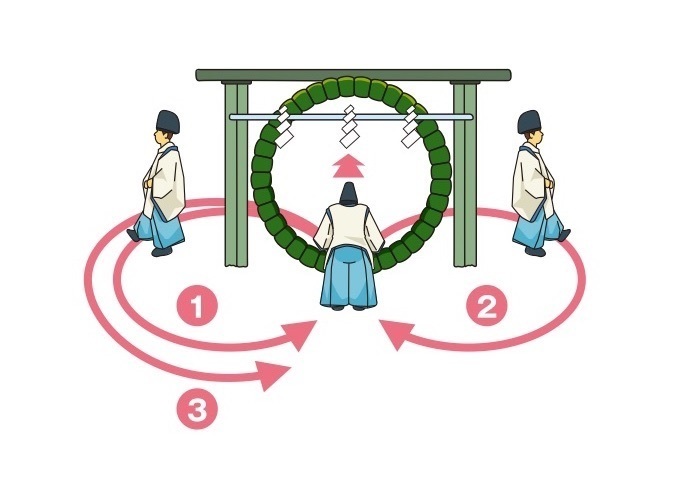

次に、茅の輪くぐりの一般的な作法をご紹介します。くぐり方の説明を設置している神社では、そちらも参考にしてください。

<茅の輪くぐりの作法>

正面から茅の輪に入り、8の字を描くように、ご神歌(※)を唱えながら、左まわり、右まわり、左まわりと3度茅の輪をくぐります。ひとつひとつ詳しく見ていきましょう。

※茅の輪をくぐりながら「水無月の 夏越の祓する人は ちとせの命 延(の)ぶといふなり」と唱えます。言葉は地域や神社で異なることがあるので、確認してみてください。

- 茅の輪の正面に立ち、一礼。ご神歌を唱えながらくぐり、左まわりで正面に戻る。

- 一礼。ご神歌を唱えながらくぐり、右まわりで正面に戻る。

- 一礼。ご神歌を唱えながらくぐり、左まわりで正面に戻る。

- 最後に、再び一礼をしてくぐり、神前に進んで参拝する。

画像提供:公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構

夏越の祓のあとは、暑気払い

夏越の祓の時期に食べられるのが、季節の和菓子である「水無月(みなづき)」。白いういろうの上に甘く煮た小豆を載せた、三角形の形をしたこの和菓子を、京都では夏越の祓の日に食べる習慣があります。

小豆の赤い色が邪気を寄せ付けず、三角形は暑気を払う氷を表しているといわれ、夏を健康に過ごせるようにとの願いが込められています。夏越の時期に、ぜひ試していただきたい夏のお菓子です。

また、近年では夏越の祓と茅の輪をイメージして考えられた、夏の新・行事食「夏越ごはん」も登場。「夏越の祓」の伝承にならった栗や、邪気を祓う豆などが入った雑穀ごはんに、緑や赤の旬の野菜を丸いかき揚げを盛り付けたこちらも、暑気払いにぴったり。ご家庭で作れるので、いまひとつ元気が足りないときに試してみてはいかがでしょうか。

「夏越ごはん」については、以下の記事もあわせてお読みください。

画像提供:公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構

夏の暑さが身体にこたえるのは、今も昔も変わりません。夏越の祓に参列してみると、遠いご先祖さまも夏を厄災なく健やかに過ごそうと、さまざまな取り組みをしていたのだなと感慨深くなります。暑さ対策を忘れずに、ぜひご近所の神社へ足を運んでみてください。

関連する投稿

ゴールデンウィークから初夏にかけては、陽気に誘われて過ごしやすい時季です。そこで今回は、これまでご紹介してきた旅記事のなかで、「丸山千枚田」「奥入瀬渓流」「尾瀬国立公園」などの、新緑が美しい自然豊かな観光地や散策ルートをご紹介します。

キャッシュレス決済を利用する方が増えるなか、最も使用されているのがクレジットカード。しかし、これまでクレジットカードをあまり使用されていなかった方や、これからクレジットカードの使用を考えている方には分からないことも多いのではないでしょうか。そこで今回は、いまさら聞けないクレジットカードの使い方や、注意したいポイントについてご紹介します。

語源・由来|「お雑煮」「羽根つき」 正月にまつわるめでたい由来

季節ごとの習わしや行事食は多々あれど、中でもお正月にまつわるものは、多く現代に残っています。今は簡略化されてしまって、そもそもの由来に思いを馳せることは少なくなっているかもしれません。今回は「お雑煮」と「羽根つき」が始まった理由や、言葉の意味をご紹介します。

散策|美しい渓流や苔に癒やされる川沿い散策「奥入瀬渓流」(青森県)

十和田八幡平国立公園(青森県)を代表する景勝地のひとつが「奥入瀬(おいらせ)渓流」です。十和田湖から流れ出る奥入瀬渓流は、国指定の特別名勝、天然記念物にも指定されています。四季折々の自然が満喫でき、遊歩道もしっかり整備されています。高村光太郎作の乙女の像でも知られる十和田湖と合わせての散策がおすすめで、ガイド付きのネイチャーツアーも開催されています。「星野リゾート奥入瀬渓流ホテル」で大人で優雅なリゾートも楽しめます。

新鮮な生魚を使った握りずしはもちろんおいしいものですが、一方で、巻きずしやいなりずし、押しずしなどの庶民的なすしには、いつ食べても安心できるおいしさがあります。今回は、歌舞伎がネタ元の「助六ずし」と、ポルトガル語が語源の「バッテラ」、そしてすしには欠かせない「ガリ」についてもご紹介します。読んだあとに早速食べたくなるかもしれません。

最新の投稿

健康習慣|寿命を延ばすスポーツ第1位はテニス、その理由とは?

人生100年時代に向けて寿命の捉え方も変化し、日常を制限なく生活できる期間とされる健康寿命への関心が高まっています。健康的な人生の時間を延ばすには、どんな生活を送るといいのでしょう。近年の研究では、テニスをする人はまったくしない人に対して死亡率が47%少なく、習慣化している人は平均寿命が9.7年も長いことが分かっています。今回は、テニスの習慣化による健康効果や寿命を延ばす理由について解説します。

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。