毎日を元気に過ごすための睡眠のコツ

きちんと寝ているのに目覚めが悪い、疲れが取れない、日中眠くなる……。

そんな悩みに心当たりがあるなら、睡眠の質に問題があるのかもしれません。

1日のうちの約3分の1の時間を占める睡眠は、日中を有意義に過ごすための大切なカギを握っています。

眠りの重要性を見直し、質を向上させて、快調な毎日を手に入れましょう。

なぜ、睡眠が大切なの?

睡眠は、体と脳を休ませるメンテナンス時間です。この時間に日々の疲労を取り除けないと、〝睡眠負債〞として日に日に不調を溜めることになり、ホルモンや精神にまで悪影響を及ぼしてしまいます。睡眠を大切にすることが、心身の健康を整え、元気な毎日を過ごすための第一歩なのです。

睡眠を大切にするとこんなメリットが!

- 日中活動的に過ごせる

- 生活習慣病のリスク回避(高血圧や糖尿病、動脈硬化など)

- 食欲に関係する、ホルモンのバランスが整う

- うつや不安など、心の不健康を予防できる

理想的な睡眠時間は?

目安とすべき睡眠時間は遺伝子によって決まるため、一人一人異なります。しかし、睡眠時間が短い人は、肥満率が高い、免疫力に影響を及ぼす傾向にあるといったデータがあるため、6時間以上は取りたいところです。ただし、「寝溜め」は生活リズムの乱れを引き起こし、翌日以降の睡眠の質を下げてしまうので、おすすめできません。寝溜めで睡眠時間を補うより、日々の睡眠の質を最大限に高めることが重要です。

質の高い睡眠ってどういうもの?

睡眠中は、深い眠りの「ノンレム睡眠」と浅い眠りの「レム睡眠」を4〜5回繰り返しています。ノンレム睡眠にはレベルがあり、最も深い眠りを得られるのが最初の1〜2回で、時間にして寝入ってからの3時間ほどです。睡眠の質は、この約3時間をいかに深く眠れたかによって決まります。

この眠り始めの約3時間は、若返りホルモン(成長ホルモン)の分泌が活発に。肌や内臓の細胞の修復・再生、疲労回復、代謝を促進させる働きがあるので、睡眠中、最も大切にしたい時間帯です。

良質の睡眠をつくる体内時計って?

人間にはおおよそ1日周期でリズムを刻む体内時計があり、その働きで体や脳は自然に活動的になったり、眠くなったりします。体内時計と現実の時間が大きくずれることが、睡眠の質を下げる原因の一つになります。このずれをできるだけ小さくし、夜は眠りへ、朝は目覚めへと、自然に導くことが理想です。

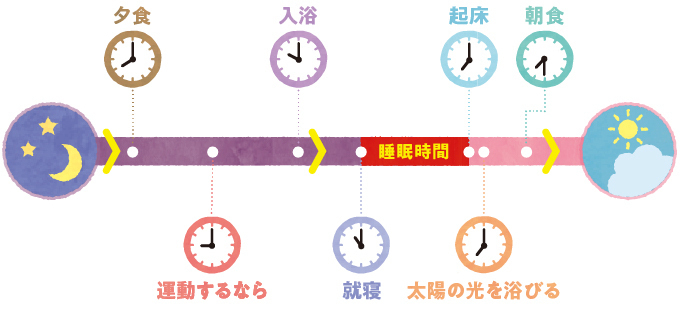

快眠をつくる睡眠前後の過ごし方

夜はリラックスモードへ、朝は活動モードへ促して、体と脳にメリハリを覚えさせるのが、質の高い睡眠への近道です。継続すると体内時計が整い、寝つきから深い眠りにつくことができるようになります。

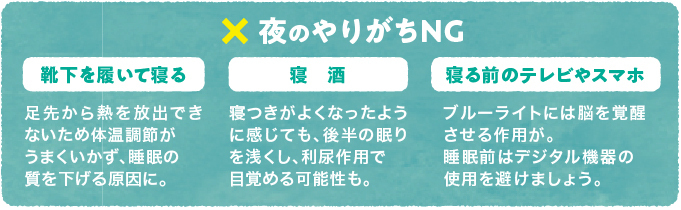

眠りの入り口=夜

胃腸の消化活動中に寝るのは、眠りを浅くする原因に。熟睡したいなら、夕食終了から就寝までの間を空けましょう。

寝る直前の運動は体温を高くし過ぎてしまい、寝つきを悪くするので注意しましょう。

食後1時間は消化活動が活発なので、食事から1時間以上空けることも大切です。

ぬるめのお湯に浸かって体温を上げると、入浴後に四肢から熱が逃げます。効率的に深部体温が下がることで、寝つきのよい体に。

就寝時間は生活に合わせて無理のない時間に設定してください。

夜更かしをしてしまっても、起床時間を合わせることが大切です。

睡眠時間を6時間以上は確保しましょう。

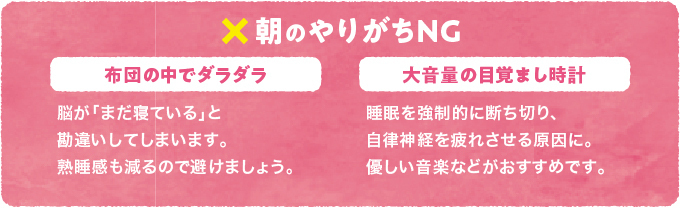

朝=出口が肝心

休みの日も、同じ時間に起きる習慣を。続けるうちに体と脳に定着し、寝つき、睡眠の質の向上が期待できます。

朝の訪れを脳へ知らせ、目覚めの体内時計をスイッチオン。薄暗く感じる雨や曇りの日でも、外を見るだけで効果があります。

※実際の体内時計は24時間とずれがあるので、朝の光を浴びることでリセットできます。

胃腸の動きを活発にさせ、さらなる体内時計のスイッチを。

日光浴との合わせ技で、体内時計が整います。

睡眠と音楽

就寝前に好きな音楽をBGMにしている方も多いでしょう。リラックスできるのであれば、音楽もOK。ゆったりとした曲調のクラシック音楽がオススメです。交感神経を刺激するアップテンポな曲、歌詞の世界に入ってしまう歌は避けましょう。タイマーや時間の調整で、眠りに入ったら音が止まるようにすることもポイント。睡眠導入音楽を利用するのもいいですね。

関連する投稿

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

肥満のもと、健康の敵と、なにかと悪者にされがちな「あぶら(脂質)」。しかし、生きていくために欠かせない栄養素でありむやみに断ってしまうと健康に悪影響をおよぼします。最近はエゴマ油、アマニ油など体にいいと注目されている食用油もあります。あぶらの性質や効果を学び、美味しく健康的に摂り入れましょう。

普段あまり飲まないお酒を飲んで失敗したり、<br>つい飲み過ぎて二日酔いに悩まされたりすることはありませんか?<br>家族や友人と飲むお酒は楽しいものですが、飲み過ぎは健康にもよくありません。<br>お酒との上手な付き合い方を知り、健康を維持しながら楽しみましょう。

「体の節々が痛む」、「疲れが取れにくくなった」などの不調を抱え込んでいませんか?その原因には、偏った姿勢に慣れてしまったため生じた骨格の歪みがあるかもしれません。 このまま放置していると、ボディラインが崩れるだけでなく歪みが大きくなって、さらなる悪循環を生むことに!体の歪みのメカニズムを知ることで、日々の不調を解消していきましょう。

冬の寒い時期は、どうしても外出するのがおっくうになるものですが「寒いから仕方がない」と暖かい部屋にこもりきりでいると運動不足になったり、気持ちが落ち込んだりしがちです。天気のいい日中は積極的に外に出て気分転換を図り、健康的な毎日を過ごしましょう。

最新の投稿

健康習慣|寿命を延ばすスポーツ第1位はテニス、その理由とは?

人生100年時代に向けて寿命の捉え方も変化し、日常を制限なく生活できる期間とされる健康寿命への関心が高まっています。健康的な人生の時間を延ばすには、どんな生活を送るといいのでしょう。近年の研究では、テニスをする人はまったくしない人に対して死亡率が47%少なく、習慣化している人は平均寿命が9.7年も長いことが分かっています。今回は、テニスの習慣化による健康効果や寿命を延ばす理由について解説します。

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。