爪は健康のバロメーター

爪は、指先を護る重要な役割を果たしていますが、特に気にせず日々を過ごしている方も多いのではないでしょうか?実は全身の健康状態を表すサインを送ってくれる大切な存在でもあります。改めて爪のことをよく知り自分の健康を見つめ直してみましょう。

教えていただいたのは

監修:東 禹彦(ひがしのぶひこ)

東皮フ科医院 院長

大阪市立大学医学部卒業後、関西医科大学助教授、市立堺病院副院長兼皮膚科部長などを経て、東皮フ科医院を開院。医学博士、日本皮膚免疫アレルギー学会名誉会長。爪の重要性にいち早く着目した、爪研究の第一人者。最新刊「知っておきたい爪の知識と病気」など、著書多数。

数字で知る爪のトリビア

あなたは爪のことをどれくらい知っていますか?ここでは、意外と知られていない爪の雑学をご紹介。爪のアレコレに目を向けてみましょう。

手指の爪は1日でどれ位伸びる?

(三重県立大学 安永朋喜先生、名古屋大学大学院 上田都郎先生の研究データより)

爪に含まれるカルシウムは実は少ない。

縦ジワは爪に表れる老化現象。

爪の最長記録は?

(「ギネスブック」より)

足の「爪」の水虫の人は多い?

陰ながら体を支える爪の役割

護り、整え、支え、器用な動作をフォロー

指先にものが触れるとき、硬い爪が指先を護ります。摩擦による刺激で指先が荒れないのも、爪のおかげです。

また、爪は指先の形を整え、美しい指先にする役割があります。さらに、指の腹にかかる力を支える役割もあります。重い荷物を手で持って運べるのも、足で立って体重を支えられるのも、爪なしでは難しいのです。そのほか、小さいものを拾ったり、缶詰のふたを開けたりするなど、指先を使った細かい仕事をサポートする一面もあります。

全身の不調が一目瞭然

爪を観察すると、体のSOSがわかります。透明な爪は、すぐ下を流れている血管が透けて見えるため、血流が悪くなると色や形に変化が現れます。体調が悪いときに顔色が悪くなったり、肌荒れが起きたりすることと同じです。

ポイント

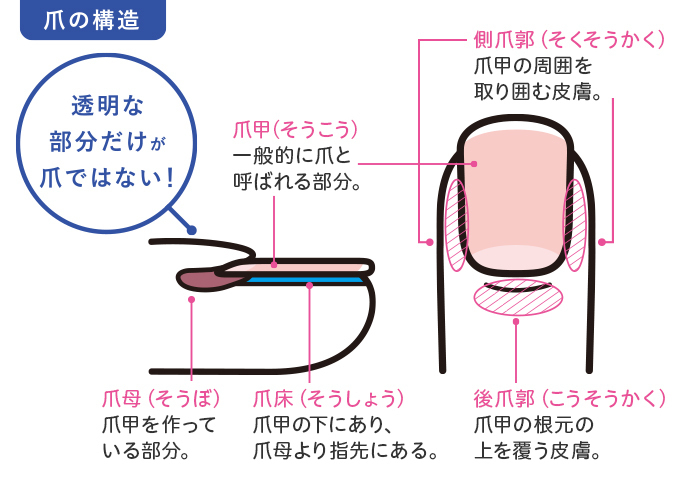

~爪ができるまで~

爪=爪甲は、皮膚が折れ込んでできた溝にはまり込んでおり、根元にある爪母で作られます。できた爪甲が爪床の上で押し出され進んでいくことが「爪が伸びる」現象です。後爪郭から伸びる半透明の角質が、いわゆる甘皮です。

知って予防 よくある爪トラブル

数ある爪のトラブルの中でも、ありがちなものを紹介。原因と対策を知ることで未然に防ぐことができます。

※症状が起きた場合は皮膚科を受診しましょう。

陥入爪(かんにゅうそう)

原因

足の爪で起こることが多数。つまづくなどで体重以上の力が足の親指にかかり、深爪をしている爪の先端や淵が周囲の皮膚を傷つけて、腫れや痛みを生みます。対策

深爪が原因で起こることが多いので、次の「正しい爪の切り方」を参考に、爪切りを見直しましょう。

爪の水虫

原因

高温多湿の環境で白癬菌というカビが繁殖し、爪の一部が濁る、分厚くなるなどの症状が起きます。元々菌を持っていたり、バスマットやスリッパから感染して発症します。一日中通気性の悪い靴をはく人は要注意です。対策

入浴時に足指までしっかり洗って清潔にし、水虫に感染している人とのはきものやマットの共有は避けましょう。

多重爪

原因

足先に衝撃が加わったり、フィットしない靴をはくと、爪の先端が二重や三重になり、はがれやすい状態になります。乾燥する時期に起こりやすい傾向があります。対策

サイズの合った靴をはき、ひも靴の場合はひもをしっかり結びましょう。タンパク質をとり、爪を強くする心がけも有効です。

巻き爪

原因

先端の細いハイヒールや革靴をはくことで、指先に力が加わり、爪の両端が丸まるように変形。爪の下にある爪床の皮膚を挟み込み、歩行時に痛みを感じるようになってしまいます。対策

窮屈な靴ではなく、先が丸くゆったりしたデザインの、サイズの合った靴を選びましょう。

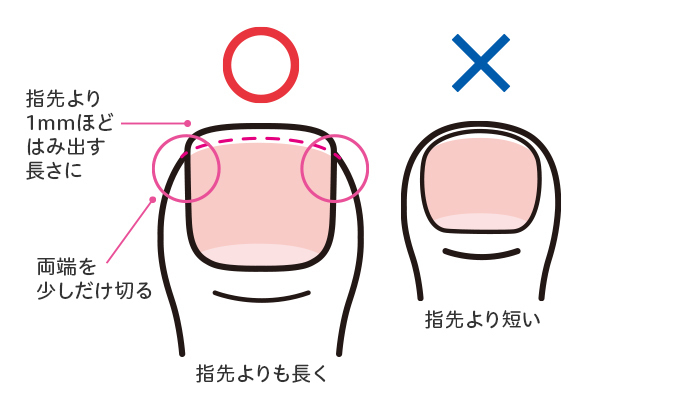

思っているより長めが正解!正しい爪の切り方

幼い頃から「爪は短く切りなさい」と教わっている人も多いかもしれませんが、深爪は爪本来の役目を十分果たすことができません。それが原因で陥入爪のようなトラブルを起こすことも。手も足も、指先より爪を短く切らないことが大切です。

爪からわかる全身の健康診断

透明で血流の変化が読み取りやすい爪の状態から、健康状態の異変をチェック。疾患や不調が疑われる場合もあるので、日々観察することを心がけましょう。

※自己判断ではなく、気になった場合は病院の受診を検討ください。

ばち爪

解説

太鼓のばちのように指先がふくらんだ形になっていたら、指先の血流量の増加が疑われます。心臓のポンプ機能が弱くなって血液が指先などの先端にたまりやすくなっていたり、血液中の酸素濃度が低い状態かもしれません。考えられる不調

・心肺機能の不調・肝臓の不調

・慢性的な下痢

表面が薄くはがれる

解説

爪甲(一般的に爪と呼ばれる部分)の表面が薄くはがれる症状を「爪甲層状分裂症」といい、原因の一つに貧血があります。過去の患者さんのケースでは、鉄剤を投与したところ、2か月後には血液数値にも爪の状態にも、改善がみられました。考えられる不調

・低色素性貧血

黄色っぽい

解説

手足の20本の爪すべてが厚く、黄色っぽくなり、爪が伸びるのが遅いと感じたら、気管支や副鼻腔の不調が原因の、「黄色爪症候群」が疑われます。肺に胸水がたまる場合もある病気で、多くは爪の変化から気づくことができます。考えられる不調

・気管支の不調・副鼻腔の粘膜の炎症(蓄膿症)

周囲が赤い

解説

突然、手足のほとんどすべての爪の周囲が赤くなり、はれてきた場合は、「皮膚筋炎」の始まりかもしれません。免疫異常やウイルスなどの感染、内臓の疾患、薬の影響などが原因で、皮膚と筋肉に炎症が起きる病気です。考えられる不調

・免疫異常・ウイルスなどの感染

・内臓の悪性腫瘍

白っぽい

解説

貧血が原因で、爪が白っぽい状態になることがあります。イギリスでは、肝硬変の患者100人中82人が、すりガラスのような白濁した爪になっていたケースも報告されています。ただし乳児は不調がなくても白っぽい場合があります。考えられる不調

・鉄欠乏性貧血・肝臓の不調

赤褐色

解説

腎臓が悪い場合にも、爪の根元半分がすりガラスのように白くなり、先の方は赤褐色を帯びる場合があります。イギリスの研究では、腎機能検査で異常が見つかる場合が多数報告されています。考えられる不調

・腎臓の不調

豆知識

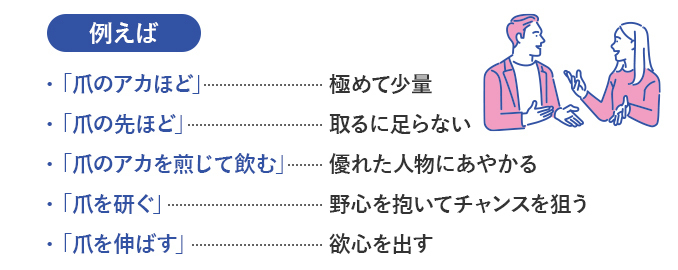

爪の”例え言葉”はなぜ多い?

爪の例え言葉が多いのは、それだけ、昔から爪が重要なパーツだったと考えることができます。全身から考えれば小さなパーツですが、なくてはならない、大きな意味を持つ存在といえるのではないでしょうか。

全身の健康と密接に関わる「爪」。この機会に改めて向き合ってみませんか?爪を育む、タンパク質やビタミン類を意識した食事や質の高い睡眠、保湿ケアなどをきちんとしてみましょう。

健康状態を教えてくれるホームドクターとしての爪に心を配り、元気な体を作っていきましょう。

関連する投稿

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

肥満のもと、健康の敵と、なにかと悪者にされがちな「あぶら(脂質)」。しかし、生きていくために欠かせない栄養素でありむやみに断ってしまうと健康に悪影響をおよぼします。最近はエゴマ油、アマニ油など体にいいと注目されている食用油もあります。あぶらの性質や効果を学び、美味しく健康的に摂り入れましょう。

普段あまり飲まないお酒を飲んで失敗したり、<br>つい飲み過ぎて二日酔いに悩まされたりすることはありませんか?<br>家族や友人と飲むお酒は楽しいものですが、飲み過ぎは健康にもよくありません。<br>お酒との上手な付き合い方を知り、健康を維持しながら楽しみましょう。

「体の節々が痛む」、「疲れが取れにくくなった」などの不調を抱え込んでいませんか?その原因には、偏った姿勢に慣れてしまったため生じた骨格の歪みがあるかもしれません。 このまま放置していると、ボディラインが崩れるだけでなく歪みが大きくなって、さらなる悪循環を生むことに!体の歪みのメカニズムを知ることで、日々の不調を解消していきましょう。

冬の寒い時期は、どうしても外出するのがおっくうになるものですが「寒いから仕方がない」と暖かい部屋にこもりきりでいると運動不足になったり、気持ちが落ち込んだりしがちです。天気のいい日中は積極的に外に出て気分転換を図り、健康的な毎日を過ごしましょう。

最新の投稿

健康習慣|寿命を延ばすスポーツ第1位はテニス、その理由とは?

人生100年時代に向けて寿命の捉え方も変化し、日常を制限なく生活できる期間とされる健康寿命への関心が高まっています。健康的な人生の時間を延ばすには、どんな生活を送るといいのでしょう。近年の研究では、テニスをする人はまったくしない人に対して死亡率が47%少なく、習慣化している人は平均寿命が9.7年も長いことが分かっています。今回は、テニスの習慣化による健康効果や寿命を延ばす理由について解説します。

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。