こまめな水分補給で健康的な日々を!体と水の”健康学”

普段、何気なく飲んでいる水。実は、この水が健康を維持するためにはとても大切で、体内の水分が不足すると、さまざまな健康トラブルを引き起こします。もし、水をまったく飲まないと3日で命を失うとも言われています。のどの渇きを感じたら「水分不足」の危険信号。体の水の役割を学び、しっかり水分補給をしましょう。

教えていただいたのは

監修:武藤 芳照(むとう よしてる)

医学博士

名古屋大学医学部卒業後、東京厚生年金病院整形外科医長、東京大学大学院教授、同大学理事・副学長等を経て、現在は東京健康リハビリテーション総合研究所代表理事・所長、東京大学名誉教授。日本転倒予防学会初代理事長、厚生労働省後援の「健康のため水を飲もう」推進委員会委員長。『健康と水面白医学ゼミナール』など著作は100冊を越える。

体と水の関係

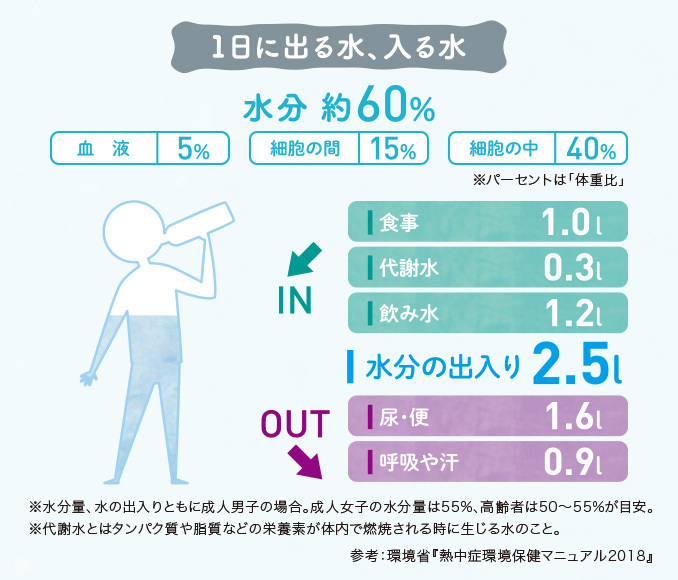

人間は体重の約60%が水で満たされています。体に「内なる海」を有していると言っても良いかもしれません。

これらの水は体液として細胞の中や細胞の間、血液中に存在し、栄養素の運搬、老廃物の排出、体温調節といった健康を維持するための大切な役割を担っています。

しかし、ずっと体内に留まっているわけではなく、1日に約2.5Lの水が汗や排せつ、呼気で失われています。つまり、体の水分量を一定に保つためには、飲料や食べ物を通して補う必要があるのです。

水分不足の危険性とは

体の水の出入りのバランスが崩れ、体内の水分量が減ると健康に大きな影響を及ぼすと武藤芳照先生は話します。

「体内の水分が不足すると『脱水』の状態になり、老廃物の排せつや発汗といった代謝がスムーズに行われなくなって、便秘やむくみ、体温上昇、肌荒れなど、さまざまな不調をもたらします。脱水症状が悪化すると体の機能に障害をおよぼしたり、脳や心血管の病をきたす可能性もあります」

夏に多い熱中症や中高年に多発する脳梗塞や心筋梗塞も脱水が要因の一つとも言われます。下の図を参考に症状に不安を感じたら水分を補給しましょう。

水の豆ちしき

その①

地球にある水は約14億km³といわれますが、ほとんどが海水で淡水は約2.5%。また、その大部分は南極、北極の氷、地下水で、利用できる水は全体の約0.01%です。その②

8月1日は「水循環基本法」で定められた「水の日」で、この日から1週間は「水の週間」。1年のうち水をたくさん使う8月に水の循環について考えようと制定されました。その③

国土交通省によると、水道の水をそのまま飲める国は日本を含む9ヵ国とシドニーなどの一部の都市に限られます。その④

日本初の水道(上水)は、1590年に徳川家康の命で作った「小石川上水」といわれています。(現在の東京都文京区)水分摂取のコツ

のどの渇きを感じたら、それはもう「脱水」のはじまり。

脱水を防ぐには、のどの渇きに関わらず水分をこまめに摂ることが大切です。1日に飲む水分の量は1.2Lが目安。タイムテーブルの例を参考に、生活のリズムに合わせてコップ1杯(150〜180mL程度)の水を7、8回に分けて飲む習慣を身につけるといいでしょう。

タイムテーブルの例

起床時

起きたらまず水分補給をしましょう。

朝食時

休憩時

昼食時

おやつタイム

夕食時

入浴前後

就寝時

水の食べ方

1日に必要な水分を摂取するためには食事も重要です。雑炊やスープ、煮物など水分の多い料理をメニューに入れるよう心がけましょう。水分を多く含む野菜や果物もおすすめです。特にキュウリやトマト、ナスといった夏野菜は水分が豊富なうえ、ビタミンやカリウム等のミネラルが多いので夏バテ予防にも効果的です。

水を飲むコツQ&A

Q1:一度にたくさん飲んでもいいのでしょうか

水のがぶ飲みは胃腸に負担をかけます。また、大量に摂取しても体が一定の水分を保とうとして尿などから排出されてしまうため、こまめに飲みましょう。Q2:飲むのに適した水の温度はありますか

胃腸への負担が少ないのは常温(20~35度)の水です。熱中症対策の場合は、5~15度の冷たい水の方が吸収がよく、冷却効果も大きいので効果的です。Q3:水道水とミネラルウォーター、どちらを飲めば良いですか

日本の水道水は管理が徹底されているため、日常生活は水道水で構いません。日本の一般的な水道水は軟水なのでクセがなく飲みやすいと言われますが、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルの含有量は少なめです。軟水…硬度(カルシウムやマグネシウムの量)が120mg/L未満の水

硬水…硬度が120mg/L以上の水

※WHO(世界保健機関)による基準

Q4:水ばかりだと飽きてしまうのですが…

水分補給にはカフェインを含まない麦茶などが適しています。ただ、脱水や熱中症の症状が出た時は塩分(ナトリウムやカリウムなどの電解質)が不足しているため、水だけでは改善されません。塩分や糖分を含んだ経口補水液を取り入れましょう。コラム

経口補水液の作り方

経口補水液は市販されていますが、家庭でも作れます。水を500mLに塩1.5g、砂糖20gを加え、混ぜ合わせれば完成。レモンなど柑橘系の果汁を入れると飲みやすくなります。関連する投稿

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

肥満のもと、健康の敵と、なにかと悪者にされがちな「あぶら(脂質)」。しかし、生きていくために欠かせない栄養素でありむやみに断ってしまうと健康に悪影響をおよぼします。最近はエゴマ油、アマニ油など体にいいと注目されている食用油もあります。あぶらの性質や効果を学び、美味しく健康的に摂り入れましょう。

普段あまり飲まないお酒を飲んで失敗したり、<br>つい飲み過ぎて二日酔いに悩まされたりすることはありませんか?<br>家族や友人と飲むお酒は楽しいものですが、飲み過ぎは健康にもよくありません。<br>お酒との上手な付き合い方を知り、健康を維持しながら楽しみましょう。

「体の節々が痛む」、「疲れが取れにくくなった」などの不調を抱え込んでいませんか?その原因には、偏った姿勢に慣れてしまったため生じた骨格の歪みがあるかもしれません。 このまま放置していると、ボディラインが崩れるだけでなく歪みが大きくなって、さらなる悪循環を生むことに!体の歪みのメカニズムを知ることで、日々の不調を解消していきましょう。

冬の寒い時期は、どうしても外出するのがおっくうになるものですが「寒いから仕方がない」と暖かい部屋にこもりきりでいると運動不足になったり、気持ちが落ち込んだりしがちです。天気のいい日中は積極的に外に出て気分転換を図り、健康的な毎日を過ごしましょう。

最新の投稿

5月は「自転車月間」と国土交通省でも定められ、自転車での健康づくりにより注目が集まるはずです。過ごしやすい爽やかな時期だからこそ、ご近所の移動だけでなく、行動範囲を広げてサイクリングに散歩、ウォーキングを組み合わせる方法をご紹介。自転車によって得られるメリットについても触れています。

健康習慣|寿命を延ばすスポーツ第1位はテニス、その理由とは?

人生100年時代に向けて寿命の捉え方も変化し、日常を制限なく生活できる期間とされる健康寿命への関心が高まっています。健康的な人生の時間を延ばすには、どんな生活を送るといいのでしょう。近年の研究では、テニスをする人はまったくしない人に対して死亡率が47%少なく、習慣化している人は平均寿命が9.7年も長いことが分かっています。今回は、テニスの習慣化による健康効果や寿命を延ばす理由について解説します。

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。