梅雨入り前の準備が大切!湿気対策で暮らしを快適に

もうすぐ梅雨の時期になりますが、最近の住宅は気密性が高く、きちんと換気をしないと室内に湿気がこもりがち。ここでは、湿気が暮らしに与える影響や、対策方法をご紹介します。

教えていただいたのは

監修:藤原 千秋(ふじわら ちあき)

住生活ジャーナリスト、日本防黴学会会員。大手住宅メーカー勤務を経て、2001年より総合情報サイト「All About」の「住まいを考えるガイド」に就任。健康的で快適な生活を送るための取材・情報収集に努め、発信している。著書、監修、マスコミ出演多数。

湿気は暮らしにどんな影響があるの?

室内の快適な湿度は40~60%。これからの季節は、気温の上昇とともに湿度も上昇し、とくに梅雨に入り雨の日が続くと80%に達することもあります。ジメジメとした不快な湿気を感じるようになり、カビやダニが発生しやすくなります。カビやダニは私たちの健康に悪い影響を与えるので、できるだけ発生を抑える、増やさないための対策が必要です。

また、家の中の湿度はどれくらいか、肌感覚で測ることは難しいので、湿度計を置き、数値で確認することをおすすめします。

放っておくと危険なカビやダニ

カビはなぜ危険?

カビの胞子を大量に、あるいは長期にわたって吸い込むと、カビ性肺炎や、鼻炎や喘息などのアレルギー症状を引き起こします。カビによるアレルギー症状は、花粉症や風邪の症状によく似ていて、花粉の季節でもないのに症状が出ている、発熱はないが風邪の症状が続くといった場合、カビが原因になっている可能性があります。

ダニはなぜ危険?

ダニのフンや死がいが乾燥し、粉々になったものを吸い込むことで、アレルギー症状、肌荒れなどを引き起こします。また、ダニは布製品のほか、食品中にも発生することがあり、気づかずに口にするとアナフィラキシーショックという、強烈なアレルギー症状を引き起こし、全身のけいれんや呼吸困難などに陥る危険があります。

カビやダニの発生条件は?

カビやダニは、湿度70%以上、温度20~30度、栄養分(ホコリ・汚れ・食品の食べカスなど)の3つが揃えば、どこでも発生する可能性があり、カビを見つけたら同時にダニも発生しているといえます。しかも、ダニはカビを餌にして増えていき、そのフンや死がいを餌にしてさらにカビが増えていきます。この悪循環に陥る前に、今回の対策法を参考に、カビやダニの発生を抑えましょう。

豆知識

雨の日も窓開け換気は必要?効果的な時間帯は?

換気は、家の中に溜まっている湿気を外に逃がすだけでなく、室内のよどんだ空気と、外の新鮮な空気を入れ替えるために行います。雨の日も、1日中窓を閉め切ったままにせず、小降りになったタイミングで窓を開けて換気をしましょう。とくに雨上がりは、空気中のホコリが洗い落とされ、空気も澄んでいます。同じように、普段の窓開けは空気が澄んでいる朝一番に行うのがおすすめです。

梅雨入り前に始めたい「対策の基本」と「場所別のポイント」

対策の基本

家の中で湿気がこもりやすい場所、カビやダニに注意が必要な場所はいくつかありますが、基本的な対策は同じです。きちんと換気を行い、こまめに掃除してホコリや食べカスなどをためないようにしましょう。

カビ

家の中のカビの除去や発生防止に効果的なのが消毒用エタノール。カビを見つけたら、消毒用エタノールを含ませたキッチンペーパーなどでふき取ります※。カビの生えやすい場所(押し入れ、クローゼット、下駄箱など)に消毒用エタノールをスプレーしておくことでカビの発生を抑える効果もあります。※消毒用エタノールに漂白効果はないので、黒カビを除去した後も黒い跡は残ります。

ダニ

ダニは、カーペットや布団、枕、クッション、ソファ、カーテンなどに多く潜んでいます。洗えるものは丸洗いして、死がいやフン、餌となるホコリを取り除きます。洗えないものはできるだけ天日干しをして、掃除機でホコリと一緒に表面のダニやフン、死がいを吸い取ります。

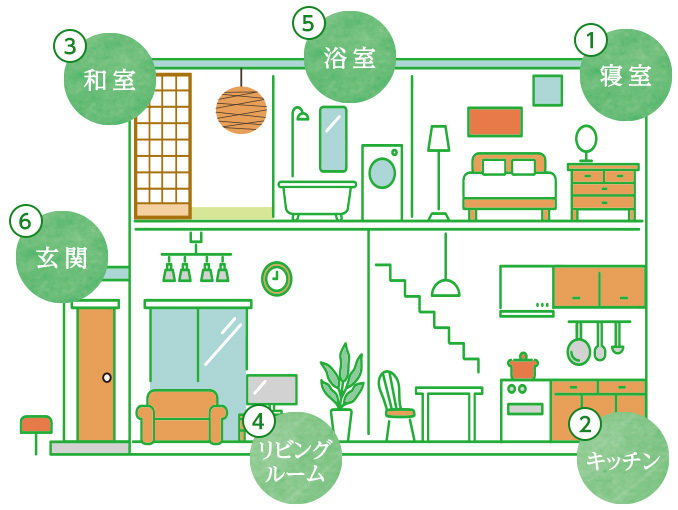

場所別のポイント

①寝室

■シーツや枕カバー、ベッドパッドなど、洗えるものはマメに洗濯し、掛け布団や敷布団も、季節ごとの布団の入れ換えに合わせてクリーニングに出しましょう。羽毛布団は、コインランドリーで丸洗いできるものもあります(タグの表示を確認しましょう)。枕は洗えないものが多いので、天日干しを忘れずに。外に干すのが難しいベッドのマットレスは、壁に立てかけるなどして空気を通すようにします。■洋服ダンスの引き出しも、天気のいい日は引き出して空気の入れ替えを。湿気は下の方にたまるので、カビが生えやすいシルクやウール、革製のものは上段にしまうようにしましょう。

②キッチン

■食品庫の中の、封を開けたお好み焼き粉などの小麦粉製品、かつおぶしなどは要注意。中でダニが発生していることがあるので、冷蔵庫に移すか、開封後2~3週間を過ぎているようなら思い切って処分しましょう。■冷蔵庫の自動製氷機も要注意。給水タンクのパッキンなどはカビが生えやすいので、週に一回は食器用洗剤で洗いましょう。

③和室

■天気のいい日は押し入れの戸を開けて空気を入れ替えます。普段使わない客用の布団など、しまったままにしていると、いつの間にかカビが生えていることがあるので、梅雨入り前に干しておくといいでしょう。

④リビングルーム

■布製のソファや、クッション、床に敷いたラグなどは要注意。ソファは掃除機でホコリなどを吸い取り、クッションやラグも洗濯できるものは丸洗いするか、クリーニングに出しておきましょう。

⑤浴室

■ドアを閉めて換気扇は24時間回し続けます(24時間換気の機能があればそれを使用)。■壁や天井は、フロアモップに消毒用エタノールをたっぷり含ませた布やキッチンペーパーを取り付けて、拭いておくとカビの発生を抑えられます。

⑥玄関

■使った傘は必ずしっかり乾かしてから傘立てに。底にたまったホコリの掃除も忘れずに。■1日はいた靴は、陰干しして、ブラシでホコリを落としてから下駄箱に。下駄箱の棚板に新聞紙や吸湿シートを敷いておくと、湿気対策だけでなく、汚れ防止にもなります。

■普段、履く機会の少ない靴を箱に入れてしまっておく場合は、乾燥剤を入れて、できれば定期的に箱を開けて湿気を取り除いておきましょう。

湿気が気になりだす前に対策を講じて、快適な暮らしを守りましょう。

関連する投稿

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

肥満のもと、健康の敵と、なにかと悪者にされがちな「あぶら(脂質)」。しかし、生きていくために欠かせない栄養素でありむやみに断ってしまうと健康に悪影響をおよぼします。最近はエゴマ油、アマニ油など体にいいと注目されている食用油もあります。あぶらの性質や効果を学び、美味しく健康的に摂り入れましょう。

普段あまり飲まないお酒を飲んで失敗したり、<br>つい飲み過ぎて二日酔いに悩まされたりすることはありませんか?<br>家族や友人と飲むお酒は楽しいものですが、飲み過ぎは健康にもよくありません。<br>お酒との上手な付き合い方を知り、健康を維持しながら楽しみましょう。

「体の節々が痛む」、「疲れが取れにくくなった」などの不調を抱え込んでいませんか?その原因には、偏った姿勢に慣れてしまったため生じた骨格の歪みがあるかもしれません。 このまま放置していると、ボディラインが崩れるだけでなく歪みが大きくなって、さらなる悪循環を生むことに!体の歪みのメカニズムを知ることで、日々の不調を解消していきましょう。

冬の寒い時期は、どうしても外出するのがおっくうになるものですが「寒いから仕方がない」と暖かい部屋にこもりきりでいると運動不足になったり、気持ちが落ち込んだりしがちです。天気のいい日中は積極的に外に出て気分転換を図り、健康的な毎日を過ごしましょう。

最新の投稿

健康習慣|寿命を延ばすスポーツ第1位はテニス、その理由とは?

人生100年時代に向けて寿命の捉え方も変化し、日常を制限なく生活できる期間とされる健康寿命への関心が高まっています。健康的な人生の時間を延ばすには、どんな生活を送るといいのでしょう。近年の研究では、テニスをする人はまったくしない人に対して死亡率が47%少なく、習慣化している人は平均寿命が9.7年も長いことが分かっています。今回は、テニスの習慣化による健康効果や寿命を延ばす理由について解説します。

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。