健康習慣|疲れ目・ドライアイに 今日からできるセルフケア

パソコンやスマホによる目の疲れや、涙の量が減少するドライアイ、慢性的な目の疲れによる眼精疲労など、増加する目のトラブルは現代病のひとつ。目の疲れが続くと、肩こりや頭痛などの症状も出てしまうので厄介です。今回はご自身でできる、目のセルフケアをご紹介します。

パソコンやスマホによる目の疲れや、涙の量が減少するドライアイ、慢性的な目の疲れによる眼精疲労など、増加する目のトラブルは現代病のひとつ。目の疲れが続くと、肩こりや頭痛などの症状も出てしまうので厄介です。今回はご自身でできる、目のセルフケアをご紹介します。

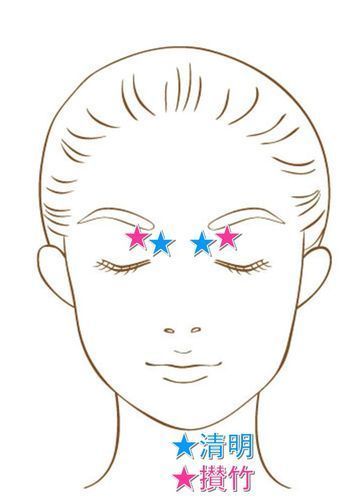

応急処置に!目の疲れにおすすめのツボ2つ

スマホやパソコンを長時間見つめたり、細かな作業に集中したり、目に負担をかけ続けていると、目のかすみや痛みといった疲労症状が現れることがあります。自覚症状があってもなくても、30分くらいでいったん離れて、目を休める時間をもうけましょう。

小休止の時におすすめしたいのが、目の疲れを癒やすツボ押しです。目にかかわるツボはたくさんありますが、ここでは座ったままで行えるツボをご紹介します。目の近くのツボなので、眼球を押さないように注意してください。弱めの力で、ほんの小さな円を描くように揉むのも効果的です。

■清明(せいめい):目の疲れ全般、鼻の不調に

目頭と鼻の付け根の間にあるくぼんだところです。目の疲れはもちろん、かすみ目、涙目、充血、まぶたがピクピクする症状に効果があるとされています。鼻の不調にも効果的で、花粉症や風邪などの鼻水・鼻詰まりにもおすすめです。

■攅竹(さんちく):目の痛みやドライアイ、頭重や鼻詰まりに

眉頭の少し下にあるくぼみです。疲労による目の痛み、ドライアイやかすみ目の症状に効果があるとされています。そのほか、頭が重い(頭重感)、頭痛、鼻詰まりにも効果が期待できます。

「ホットタオル」終わったあとは目がぱっちり!

目を酷使すると目の周りの筋肉が緊張して、目の奥に痛みを感じたり、頭痛や肩こりがひどくなったりします。そんな時はホットタオルの出番です。

水でぬらして硬めに絞ったタオルを、電子レンジ(500w)で1分加熱し、やけどしない温度に冷ましてから、目にのせてあたためます。目の充血がひどい時や、あたためてもよくならない時は、冷たくしたタオルで冷やすのもよいでしょう。

以下の記事では、ホットタオルの詳しい作り方や、お悩み別の活用方法をご紹介しています。

湯船に入って、緊張した筋肉をほぐす

目が乾く、しょぼしょぼするといったドライアイの症状の多くは、目の交感神経が過度に緊張することが原因といわれています。交感神経は全身にありますから、湯船に浸かって全身をリラックスさせてあげましょう。スマホなどの画面を長く見る方、細かい作業の多い方は、目のためにも1日に一度は湯船に浸かることをおすすめします。

リラックスのための湯温は、ぬるめの40℃くらいが適しています。肩まで浸かって一息つけば、副交感神経のスイッチが入って緊張がほぐれるのを感じるでしょう。反対に42℃を超える熱い湯は交感神経のスイッチを入れるので、シャキッとしたい時に適しています。

著書に『最高の入浴法』『入浴は究極の疲労回復術』などを持つ、早坂信哉先生に、健康効果を高める入浴のコツをうかがいました。

目にいい食べ物は?

ここからは、目によいとされる栄養素と代表的な食べ物をご紹介します。目の疲労によい栄養素は、からだの疲労回復にも役立ちます。これらを意識的に摂りながら、バランスのよい食事をこころがけましょう。

■ビタミンA/β-カロテン

ビタミンAは目の粘膜を保護し、目の老化予防や視力の低下予防効果が期待できます。β-カロテンは体内でビタミンAに変換される赤橙(あかだいだい)色素のひとつです。レバーや緑黄色野菜に多く含まれます。

■ビタミンB

ビタミンBは、目の炎症や眼精疲労を回復する目的で目薬にも配合されています。特にビタミンB2(レバーやハツ)、ビタミンB12(貝類、魚卵、レバー)が目の健康には有用です。

■アントシアニン

視力・視覚機能の改善、眼精疲労の予防に。ポリフェノールの一種で、ブルーベリー、紫いも、ナスなどに豊富です。

■タウリン

目の疲労回復を促し、視力の衰えを予防します。イカ、タコ、貝類などに含まれます。

目の疲れは放っておくと首や肩へ波及します。ツボを刺激したりあたためたりと早めに応急処置をし、それに並行して目を休ませる・目によい食べ物を意識的に摂るなど、生活習慣も見直してみましょう。食事で摂りにくい栄養素はサプリを活用するのもよいアイデアです。

長く改善しない場合には、医療機関の受診も検討してみることをおすすめします。

関連する投稿

健康習慣|寿命を延ばすスポーツ第1位はテニス、その理由とは?

人生100年時代に向けて寿命の捉え方も変化し、日常を制限なく生活できる期間とされる健康寿命への関心が高まっています。健康的な人生の時間を延ばすには、どんな生活を送るといいのでしょう。近年の研究では、テニスをする人はまったくしない人に対して死亡率が47%少なく、習慣化している人は平均寿命が9.7年も長いことが分かっています。今回は、テニスの習慣化による健康効果や寿命を延ばす理由について解説します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

寒い季節に出番の多い使い捨てカイロですが、屋外で使うだけになっていませんか?カイロは風邪のひきはじめや、手足・おなか・全身の冷え緩和と幅広く使えます。最近は機能もアップしていますので、さまざまなシーンで役立ちます。体調のくずれ、冷え、疲れ、だるさなどに、カイロを使ってからだを養生することもできます。今回は、貼るタイプのカイロの活用法を中心にご紹介します。

秋から冬にかけては、日に日に乾燥が厳しくなります。この時期の風邪は、喉の痛みからはじまる方も多いもの。なかには、この季節になると、喉からくる風邪に悩まされている方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、喉の痛みがつらい時にすぐ試したい、さまざまな対処法やおすすめの生活習慣についてご紹介します。

「美容のため」というイメージが強い保湿ケア。きれいでいるために欠かせなお手入れですが、肌の乾燥が進んでしまうと美容はもとより健康面でも弊害が出てしまいます。乾燥すると肌が美しく見えないだけでなく、かゆみや湿疹などの症状に悩まされることもあります。今回は、健やかな美肌を守るための保湿について、見直したいポイントをご紹介します。

最新の投稿

健康習慣|寿命を延ばすスポーツ第1位はテニス、その理由とは?

人生100年時代に向けて寿命の捉え方も変化し、日常を制限なく生活できる期間とされる健康寿命への関心が高まっています。健康的な人生の時間を延ばすには、どんな生活を送るといいのでしょう。近年の研究では、テニスをする人はまったくしない人に対して死亡率が47%少なく、習慣化している人は平均寿命が9.7年も長いことが分かっています。今回は、テニスの習慣化による健康効果や寿命を延ばす理由について解説します。

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。