入浴法を見直して健康になろう!

体を温めることで、冷えが原因の不調を予防する「温活」。毎日の習慣として取り入れるなら、まずは入浴法を見直してみませんか。入浴は、「日本人の健康寿命の延伸に貢献している」との研究結果が報告されるほど、健康に良いものです。入浴の健康効果を知り、体が冷えやすい季節も元気に過ごしましょう。

教えていただいたのは

監修:早坂 信哉(はやさか しんや)

東京都市大学人間科学部

学部長・教授

1993年自治医科大学医学部卒業後、地域医療に従事。入浴の重要性に気づき、同大学院において入浴に関する調査研究を開始。20年以上にわたり3万人以上の入浴を調査。生活習慣としての入浴を医学的に研究する第一人者としてメディア出演も多数。著書『最高の入浴法』『入浴は究極の疲労回復術』など。

じつは密接な「入浴」と「健康」

入浴は介護リスクを減らす!?

長寿大国となった日本。大きな病気にかかることなく、健康なまま長生きしたいのが本音です。そんななか、「毎日の入浴習慣により、3年後に要介護になるリスクが29%低下する」という研究結果が明らかになりました。ここでいう「入浴」とは、シャワーで体を洗い流すことではなく、浴槽に張った湯に浸かることを指します。実は、浴室に浴槽が設置されていて、毎日入浴する人が多いのは、世界的に見ると日本だけなのです。世界トップクラスの「お風呂先進国」の文化は、医学的な調査からも高い健康効果が認められました。

入浴の5大健康作用

さまざまな健康効果がある入浴の、代表的な5つの作用をご紹介します。

1.温熱作用

温熱により体が温まると、血管が拡がり心臓の働きが活発になり、血流が良くなることで体のすみずみまで血液が行き渡ります。

2.静水圧作用

お湯の水圧により、むくみを解消します。

3.浮力作用

水中では浮力がはたらくので、筋肉や関節をゆるめてリラックス状態になります。

4.清浄作用

暖かいお湯に浸かることで毛穴が開き、汚れや余分な皮脂が流れ出ます。

5.蒸気作用

浴室内で「長い深呼吸」をすることで、鼻やのどの粘膜に湿り気を与え、免疫力を保持します。

ドクターより

毎日の入浴で幸福度がアップ

入浴習慣と幸福度には深い関係があります。毎日お風呂に浸かる入浴をしている人は、そうでない人に比べて、幸福度が高い人が約10%多いことが、私たちの研究で分かりました。ヒトは湯船に入ると、ストレスを受けたときに分泌されるストレスホルモン「コルチゾール」が減り、ストレスを緩和する幸せホルモン「オキシトシン」が増えます。「気持ちいいな」「幸せだな」と感じるときには、体内でホルモンの動きも変化しているのです。

日頃の健康を維持する入浴のコツ5つのポイント

※持病がある人や健康に不安がある人は、医師に相談しましょう。

1.お湯は40℃

浴槽のお湯は、副交感神経のスイッチが入りリラックス効果が得られる40℃に設定します。42℃を超えると交感神経のスイッチが入り、体が興奮状態になってしまいます。また、38℃ほどの低い温度だと、体が温まりづらくなってしまいます。

2.肩まで浸かる

半身浴だと得られる効果が、全身浴の半分ほどになってしまうので湯船に肩まで浸かりましょう。いきなり浴槽に浸からず、まずは「かけ湯」でお湯に体を慣らします。

※肩まで浸かると息苦しさを感じる人は、無理せず半身浴にしましょう。

3.入浴時間は10分程度

浴室で過ごす時間は、体を洗う時間も合わせて、トータルで10~15分。顔や額が汗ばんでくるくらいが目安です。長く入ることよりも、毎日湯船に浸かることが大切です。

4.入浴剤でプラスの効果

泡が出る「炭酸系」の入浴剤は、血管を拡張させて血流を改善させます。疲れを取るならよく温まる「硫酸ナトリウム」を含む入浴剤もおすすめ。入浴剤のパッケージの裏面で、成分を確認しましょう。 入浴剤には色々な香りがあるので、お気に入りの香りでリラックスしましょう。

5.身体を冷やさない

お風呂から出たら、体を冷やさぬよう早めにタオルで水分をふき取りましょう。 また、1回の入浴で800mLほどの汗が出るので、入浴前後にコップ1~2杯(200~300mL)以上の水分を摂るよう心がけましょう。

冬の入浴では気温差に注意!

暖かい部屋から寒い部屋に移動すると、熱を逃がさぬよう血管が急激に縮小するため、血圧が急上昇します。とくに冬場の入浴では、気温差を作らない工夫が必要です。

脱衣所はあらかじめ暖め、リビングとの温度差を5度以内に保ちましょう。浴室では浴槽のフタを開けておいたり、シャワーでお湯を2~3分ほど出しておいたりすることで、湯気により室温が上がります。

また、急にお湯に浸かると体が驚いてしまうので、1~2分ほどかけ湯をします。手足の末端から始め、少しずつ体の中心に向かってかけるようにしましょう。

ドクターより

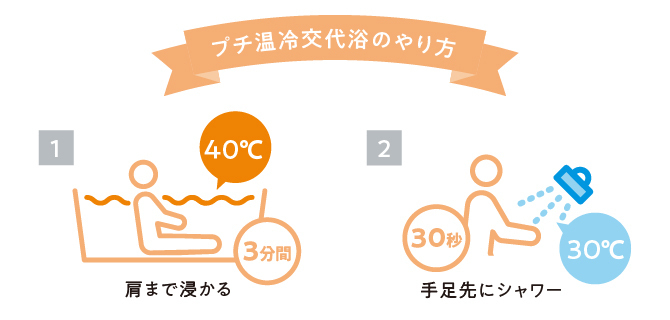

プチ温冷交代浴でリフレッシュ

疲労や筋肉痛を解消するなら、「温冷交代浴」がおすすめです。温かいお湯と冷たい水に交互に触れることで血管の拡張と収縮を繰り返し、末梢血管の循環やむくみの解消、疲労により発生した炎症物質を減らすことが期待できます。まずは「プチ温冷交代浴」を試してみましょう。 40℃のお湯に3分間ほど肩まで浸かったら、湯船から出て、30℃ほどのぬるま湯を手足先にシャワーで30秒ほどかけます。これを3回繰り返します。体力に自信がない人は、ぬるま湯をかける代わりに、水をしぼった手ぬぐいで手足先を拭くだけでも大丈夫。ポイントは「ちょっと冷たいな」と思うものに触れることです。

気になる症状別入浴法

よくある3つの不調に合わせた入浴法を紹介します。 「日頃の健康を維持する入浴のコツ」でご紹介した5つのポイントを応用することで、より効果的な入浴になります。

風邪のとき

40℃ほどのお湯に肩まで浸かって体を温め、普段より短めの時間で切り上げましょう。入浴後は湯冷めをしないように、すぐ布団に入ることが大事です。入浴により体温を上げることで、ウイルスが過ごしづらい環境を作り出します。さらに、喉・鼻粘膜にある線毛細胞を湯気で潤わせることで、免疫力アップにもつながります。

※体調が悪いときや、体温が37.5℃を超えるときには、入浴は控えましょう。また、風邪のような症状であっても実は別の病気の可能性もあるので、主治医に相談してからにしましょう。

胃腸の不調

胸やけ・胃潰瘍にお悩みの方

胃酸の過剰分泌が原因。少し熱めの42℃のお湯に5分ほど入り、いったん上がって休んでからまた浸かる。これを2~3回繰り返します。熱いお湯で交感神経のスイッチを入れることで、内臓の働きが抑えられて胃液が少なくなり、症状が緩和します。

胃もたれにお悩みの方

胃液の出が悪いことが原因。38~40℃のぬるめのお湯に15分ほど入ります。副交感神経に働きかけることで内臓の働きを活発にし、胃液を出すようにします。

高血圧・低血圧

血圧が高めの方

血管を拡げて血流をよくするため、ぬるめのお湯に浸かりましょう。脱衣所と浴室の気温差が開かぬよう注意してください。

血圧が低めの方

血圧が低めの方は、40℃ほどのお湯に3分ほど入ったら、25℃前後のぬるま湯を手足先に10秒ほどかけます。これを5~6回ほど繰り返しましょう。血管の拡張と収縮を繰り返すことで、自律神経の調整機能が高まります。

※入浴前に血圧測定し、160(上の血圧)/100(下の血圧)以上の場合は、体調不良を引き起こす可能性があるため、入浴は控えましょう。

温泉の健康効果と選び方

温活は自宅のお風呂でも取り入れられますが、気分転換に行きたくなるのが温泉です。

温泉の魅力的な効果を紹介します。

単純温泉

日本で一番多い泉質は「単純温泉」です。「下呂温泉(岐阜県)」「鬼怒川温泉(栃木県)」などが有名です。「単純」というのは、「特定の成分が突出して多くない」という意味で、効果が薄いということではありません。湯触りがよくて刺激が少ないため、療養や強い疲労におすすめです。

塩化物泉

次に多い「塩化物泉」も、日本中で楽しめる泉質です。「熱海温泉(静岡県)」などが有名です。塩分を含んでいるので、皮膚の表面に塩の被膜ができ、入浴後の保温効果に優れています。高齢者や病気の回復期におすすめです。

硫黄泉

特徴的な匂いを放つ「硫黄泉」は、「草津温泉(群馬県)」「万座温泉(群馬県)」などが有名です。匂いの元となる硫化水素が皮膚から吸収され、血管を広げて血流を改善します。殺菌作用があるため、アトピー性皮膚炎や慢性湿疹などの皮膚疾患に効果的です。

ドクターより

じつは水よりも牛乳がおすすめ

お風呂に入る前後は、アルコール以外なら何を飲んでも水分補給になりますが、より早く脱水を改善させるなら、ただの水よりも牛乳を飲むのがおすすめです。

牛乳にはタンパク質などの栄養素が含まれている分、腸から吸収されやすく、水分を体内により吸収しやすくなるからです。「銭湯の定番」でもある牛乳は、医学的にも理にかなっている飲み物だといえます。

おわりに

毎日何気なくお風呂に入る人も多いと思いますが、今回ご紹介した入浴法を温活習慣に取り入れ、寒い季節も健やかに過ごしましょう。

関連する投稿

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

肥満のもと、健康の敵と、なにかと悪者にされがちな「あぶら(脂質)」。しかし、生きていくために欠かせない栄養素でありむやみに断ってしまうと健康に悪影響をおよぼします。最近はエゴマ油、アマニ油など体にいいと注目されている食用油もあります。あぶらの性質や効果を学び、美味しく健康的に摂り入れましょう。

普段あまり飲まないお酒を飲んで失敗したり、<br>つい飲み過ぎて二日酔いに悩まされたりすることはありませんか?<br>家族や友人と飲むお酒は楽しいものですが、飲み過ぎは健康にもよくありません。<br>お酒との上手な付き合い方を知り、健康を維持しながら楽しみましょう。

「体の節々が痛む」、「疲れが取れにくくなった」などの不調を抱え込んでいませんか?その原因には、偏った姿勢に慣れてしまったため生じた骨格の歪みがあるかもしれません。 このまま放置していると、ボディラインが崩れるだけでなく歪みが大きくなって、さらなる悪循環を生むことに!体の歪みのメカニズムを知ることで、日々の不調を解消していきましょう。

冬の寒い時期は、どうしても外出するのがおっくうになるものですが「寒いから仕方がない」と暖かい部屋にこもりきりでいると運動不足になったり、気持ちが落ち込んだりしがちです。天気のいい日中は積極的に外に出て気分転換を図り、健康的な毎日を過ごしましょう。

最新の投稿

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。