健康法|靴の選び方 試し履きのチェックポイントは?

靴はデザインや足のサイズに合わせて選ぶことが多いですが、実際に履いてみると足にフィットしないことがよくあります。サイズだけで靴を選ぶと、足が疲労しやすく負担がかかるだけではなく、靴が変形する原因となってしまいます。今回は、足に負担をかけないぴったりの靴を選ぶポイントをご紹介します。

靴はデザインや足のサイズに合わせて選ぶことが多いですが、実際に履いてみると足にフィットしないことがよくあります。サイズだけで靴を選ぶと、足が疲労しやすく負担がかかるだけではなく、靴が変形する原因となってしまいます。今回は、足に負担をかけないぴったりの靴を選ぶポイントをご紹介します。

靴はぜひ試し履きをして選びたい

最近はネット通販でも気軽に靴を購入できますが、試し履きができない通販では、いつも履いているサイズのみで靴を選びがち。店頭で靴を選ぶ時も、きちんと試し履きをせずにいつも履いているサイズだけで選んでいませんか?しかし、同じサイズ表示の靴でも、製法や素材、デザインによって履き心地は変わります。普段履いている靴と同じサイズでも、足に合わないことも珍しくないのです。そのため、靴を買う際は試し履きをしてから選びたいところです。

足のサイズは、朝と夕方では5~10ミリもの違いがあるといわれるほど、時間帯によって微妙に変化します。試し履きにおすすめの時間帯は、午後。程よい疲労感があり、血液が下に降りているので、足が大きい状態だからです。

最近では、ネット通販でも商品が届いてから試し履きができるショップが増えているので、購入前に試し履きをして足にぴったりの靴を選びましょう。

試し履きの際にチェックするべきポイントは?

足にフィットする靴を選ぶには、いくつかのチェックポイントがあります。靴の試し履きをする際は必ず両足を入れて、少し歩いたりしゃがんだりして違和感などがないかを確認します。さらに、部位別に以下のポイントもチェックしましょう。

■爪先

爪先に余裕がなく、靴の前部や甲部に当たっている場合は、サイズが小さすぎです。爪先に余裕がない靴は、足を痛める原因となってしまいます。かかとを合わせた状態で、10ミリ程度余裕があり、足の指が動かせる程度がベストです。

■幅

靴の幅のいちばん広い部分が、足の幅と合っているかをチェックしましょう。横幅だけではなく、甲の高さも確認し、足の親指と小指や甲が、上下左右から圧迫されていないかもチェックポイントです。反対に、余裕がありすぎてもフィットしないので、ちょうどいいサイズかどうかを確かめましょう。

■土踏まず

土踏まずが靴のアーチラインに合っていないと、疲れやすくなってしまいます。湾曲した土踏まずは、靴のアーチラインに適度にフィットしている状態が理想です。

■履き口

履き口が浅いと、靴が脱げやすくなります。試し履きをして、履き口が浅すぎないかをチェックしましょう。逆に履き口が深く、くるぶしに当たっている状態も足にフィットしません。浅すぎず、くるぶしに履き口が当たっていない状態が最適です。

■かかと

サイズが合っていないと、靴がかかとに食い込んでいたり、足が抜けやすくなっていたりします。かかとが靴に軽く押さえられていて、靴のかかとと足のかかとのカーブが合っているかどうかがチェックポイントです。

サイズ調整をしたい場合は?

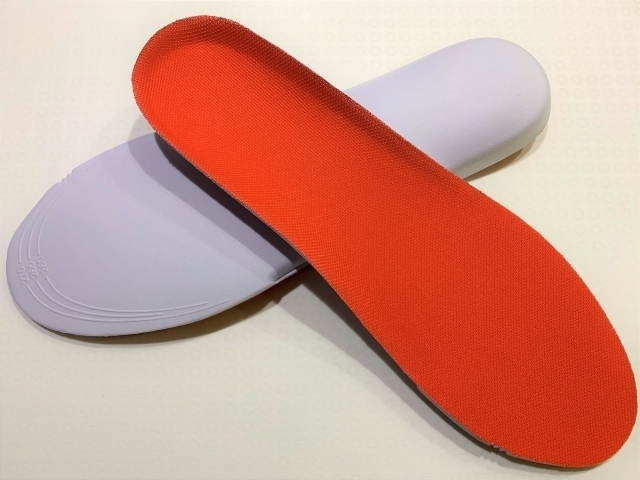

靴のサイズ調整をするには、靴の底に入れるインソール(中敷き)を使用する方が多いのではないでしょうか。インソールでもある程度サイズ調整ができますが、逆に爪先がきつくなってしまうこともあります。

特に、足の甲が薄い方がスリッポンやローファーなどの甲のある靴を履くと、インソールを入れても甲が押さえられずに靴が脱げやすくなってしまいます。そんな時は、インソールよりも甲の裏の部分に貼り付けられる「タンパッド」を使うのがおすすめ。甲を上から押さえられるので足をしっかりと固定でき、フィットしやすくなります。

長靴など比較的サイズがアバウトな靴は、サイズを合わせにくいもの。足が長靴の中で動いてしまい、足が疲れやすくなります。長靴をフィットさせるには、インソールを入れる方法もありますが、長靴の上から足を固定する固定ベルトを併用するのがおすすめです。足のアーチをインソールでサポートしながら長靴の中の足を固定できるので、疲れを軽減できます。より足にフィットさせたいなら、自分の足に合わせたオーダーインソールを作る方法もあります。

靴のサイズ感やフィット感は、サイズだけでは分かりません。長く快適に履ける靴を探すには、試し履きが重要です。今回ご紹介したポイントを参考に試し履きをして、ぴったりの靴を選んでみましょう。

関連する投稿

健康習慣|寿命を延ばすスポーツ第1位はテニス、その理由とは?

人生100年時代に向けて寿命の捉え方も変化し、日常を制限なく生活できる期間とされる健康寿命への関心が高まっています。健康的な人生の時間を延ばすには、どんな生活を送るといいのでしょう。近年の研究では、テニスをする人はまったくしない人に対して死亡率が47%少なく、習慣化している人は平均寿命が9.7年も長いことが分かっています。今回は、テニスの習慣化による健康効果や寿命を延ばす理由について解説します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

寒い季節に出番の多い使い捨てカイロですが、屋外で使うだけになっていませんか?カイロは風邪のひきはじめや、手足・おなか・全身の冷え緩和と幅広く使えます。最近は機能もアップしていますので、さまざまなシーンで役立ちます。体調のくずれ、冷え、疲れ、だるさなどに、カイロを使ってからだを養生することもできます。今回は、貼るタイプのカイロの活用法を中心にご紹介します。

秋から冬にかけては、日に日に乾燥が厳しくなります。この時期の風邪は、喉の痛みからはじまる方も多いもの。なかには、この季節になると、喉からくる風邪に悩まされている方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、喉の痛みがつらい時にすぐ試したい、さまざまな対処法やおすすめの生活習慣についてご紹介します。

「美容のため」というイメージが強い保湿ケア。きれいでいるために欠かせなお手入れですが、肌の乾燥が進んでしまうと美容はもとより健康面でも弊害が出てしまいます。乾燥すると肌が美しく見えないだけでなく、かゆみや湿疹などの症状に悩まされることもあります。今回は、健やかな美肌を守るための保湿について、見直したいポイントをご紹介します。

最新の投稿

健康習慣|寿命を延ばすスポーツ第1位はテニス、その理由とは?

人生100年時代に向けて寿命の捉え方も変化し、日常を制限なく生活できる期間とされる健康寿命への関心が高まっています。健康的な人生の時間を延ばすには、どんな生活を送るといいのでしょう。近年の研究では、テニスをする人はまったくしない人に対して死亡率が47%少なく、習慣化している人は平均寿命が9.7年も長いことが分かっています。今回は、テニスの習慣化による健康効果や寿命を延ばす理由について解説します。

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。