健康習慣|エコノミークラス症候群を防ごう

長時間座って脚を動かさない状態でいると起こる、エコノミークラス症候群。場合によっては命に関わることもあります。航空機などで起こるものと思われていますが、実は在宅勤務や災害時の避難所などで座りっぱなしの状態も要注意。今回は、エコノミークラス症候群の概要と、予防のためにすぐに取り組める対策を紹介します。 世田谷自然食品がお届けする、健やかで楽しい人生を応援するライフスタイル情報サイト。

長時間座って脚を動かさない状態でいると起こる、エコノミークラス症候群。場合によっては命に関わることもあります。航空機などで起こるものと思われていますが、実は在宅勤務や災害時の避難所などで座りっぱなしの状態も要注意。今回は、エコノミークラス症候群の概要と、予防のためにすぐに取り組める対策を紹介します。

エコノミークラス症候群はなぜ起こる

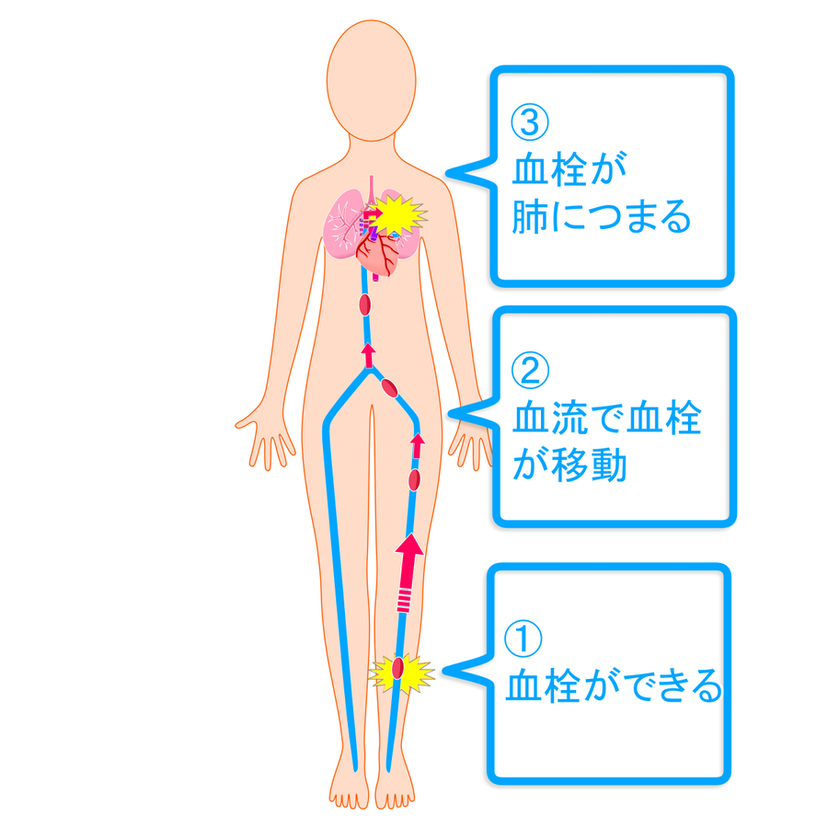

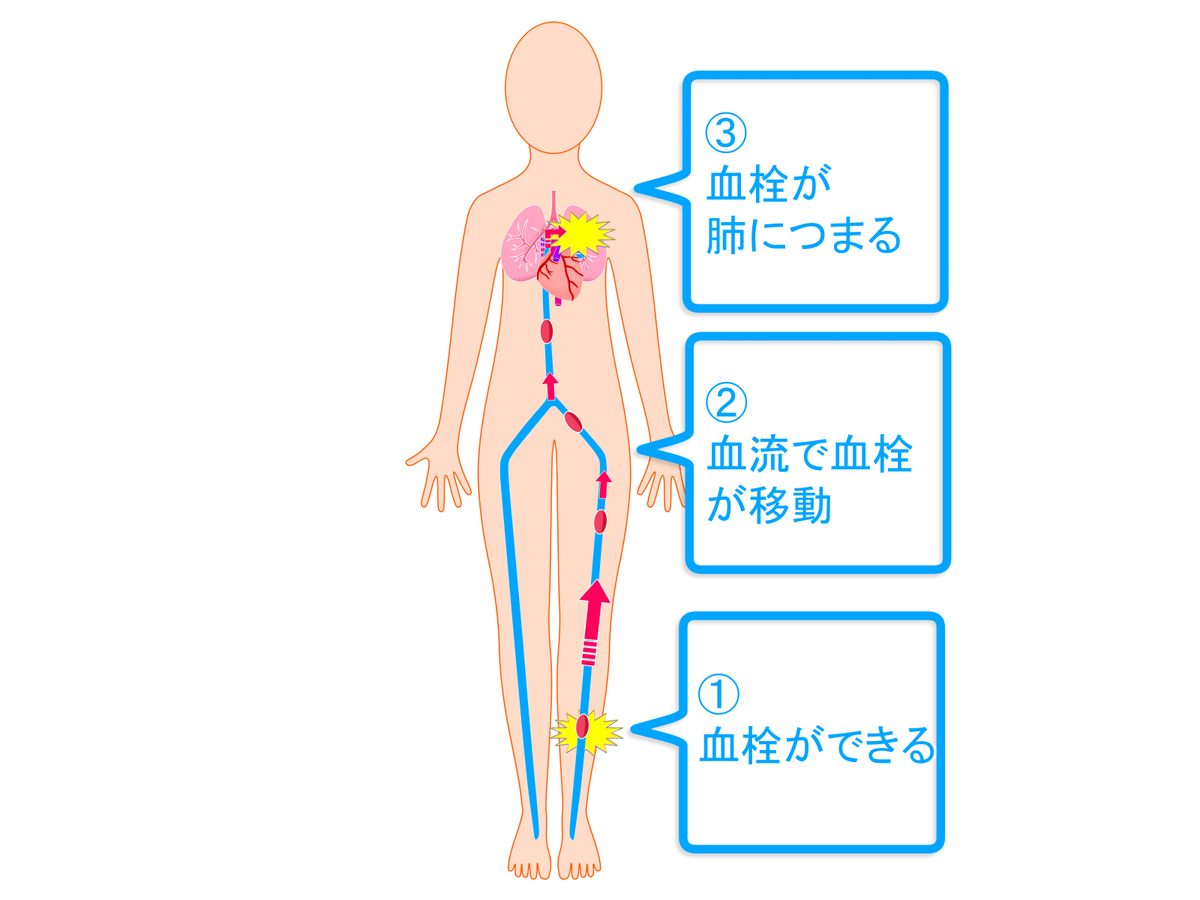

■脚にできた血栓が肺まで流れ着き、動脈をふさいでしまう

「エコノミークラス症候群」は、正しくは「肺血栓塞栓症(はいけっせんそくせんしょう)」といい、肺の動脈が血液の塊である血栓によってふさがれてしまう病気です。

長時間座った状態で脚(足首から骨盤まで)を動かさずにいると、脚の血行が悪化し、静脈に血栓ができやすくなります。その血栓が血流にのって肺まで届き、動脈をふさいでしまうのです。

■エコノミークラス症候群の兆候は

脚の静脈が血栓でふさがれると、脚のむくみや腫れ、痛みが見られるようになります。そして肺の動脈がふさがれると、胸痛や息切れ、呼吸困難が起こってきます。こうした兆候がある場合は、できるだけ早く病院を受診するようにしましょう。また、突然強い胸痛が起こったり、安静にしているのに呼吸困難になったりするようであれば、救急要請を頼むようにしましょう。

航空機だけでなく、自動車や避難所、在宅勤務にもリスクが

■自動車、在宅勤務、避難所などでも注意が必要

エコノミークラス症候群の原因には、「長時間同じ姿勢でい続けることによって血栓ができやすくなる」ことと、「体内の水分不足によって血液がドロドロになり、血栓ができやすくなる」ことが挙げられます。「エコノミークラス~」という名前から、航空機内が連想されがちですが、自動車を長時間運転し続けることや、最近増えている在宅でのデスクワークなどもそのような状態になりがちです。また、避難所の狭いスペースで座り続け、トイレを我慢するために水分も控えていた……といったことでもエコノミークラス症候群は起こりやすくなります。

■生活習慣病、喫煙、高齢、妊娠などもリスク要因に

姿勢や水分不足以外にも、エコノミークラス症候群のリスクが高まる要因があります。例えば、生活習慣病をお持ちの方は動脈硬化が進んでいることが多いため、血栓ができやすくなります。また、喫煙者、高齢者、妊娠中の方や経口避妊薬を飲んでいる方なども高リスクです。ちなみに、短期間に「長時間同じ姿勢でい続ける機会」が複数あった人、大きな手術を受けたばかりの人なども、リスクが高まります。

エコノミークラス症候群を防ぐには

■水分補給をこまめに、カフェインやアルコールを控えて

水分不足を防ぐには、自ら水分補給をすることが欠かせません。一度に大量に飲んでも排出されてしまいますから、こまめに分けて飲むことがポイントです。また、お茶やコーヒーなどはカフェインが、お酒はアルコールが水分を体外へ排出させてしまいます。水分補給には適さないので、気をつけましょう。

■歩行やマッサージなどで体を動かすように心がける

同じ姿勢で長時間い続けないよう、こまめに体を動かすことも重要です。散歩や体操ができれば望ましいですが、廊下や階段を歩いたり、その場で足踏みをしたりするのでもいいでしょう。軽いストレッチもおすすめです。座り続けなければならないときは、ときどき足の指を動かしたり、ふくらはぎのマッサージをしたりすると、血行が促されます。

■締め付けられる服装ではなく、ゆったりした服に

ぴったりしていてあまり伸びないような、体が締め付けられる服で座り続けると、血行が滞りやすくなってしまいます。長時間座り続けるときは、意識してゆったりとした服装を選び、血行を妨げることがないようにしましょう。

エコノミークラス症候群は、自分たちでできる身近な対策で、リスクを減らすことができる病気です。水分補給も、体を動かす方法も「こまめ」に取り組むことがポイントになります。仕事や家事、趣味などに没頭しやすい方は、家族と声を掛け合ったり、アラームを使ったりして、こまめに脚を動かすよう工夫してみてくださいね。

関連する投稿

健康習慣|寿命を延ばすスポーツ第1位はテニス、その理由とは?

人生100年時代に向けて寿命の捉え方も変化し、日常を制限なく生活できる期間とされる健康寿命への関心が高まっています。健康的な人生の時間を延ばすには、どんな生活を送るといいのでしょう。近年の研究では、テニスをする人はまったくしない人に対して死亡率が47%少なく、習慣化している人は平均寿命が9.7年も長いことが分かっています。今回は、テニスの習慣化による健康効果や寿命を延ばす理由について解説します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

寒い季節に出番の多い使い捨てカイロですが、屋外で使うだけになっていませんか?カイロは風邪のひきはじめや、手足・おなか・全身の冷え緩和と幅広く使えます。最近は機能もアップしていますので、さまざまなシーンで役立ちます。体調のくずれ、冷え、疲れ、だるさなどに、カイロを使ってからだを養生することもできます。今回は、貼るタイプのカイロの活用法を中心にご紹介します。

秋から冬にかけては、日に日に乾燥が厳しくなります。この時期の風邪は、喉の痛みからはじまる方も多いもの。なかには、この季節になると、喉からくる風邪に悩まされている方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、喉の痛みがつらい時にすぐ試したい、さまざまな対処法やおすすめの生活習慣についてご紹介します。

「美容のため」というイメージが強い保湿ケア。きれいでいるために欠かせなお手入れですが、肌の乾燥が進んでしまうと美容はもとより健康面でも弊害が出てしまいます。乾燥すると肌が美しく見えないだけでなく、かゆみや湿疹などの症状に悩まされることもあります。今回は、健やかな美肌を守るための保湿について、見直したいポイントをご紹介します。

最新の投稿

健康習慣|寿命を延ばすスポーツ第1位はテニス、その理由とは?

人生100年時代に向けて寿命の捉え方も変化し、日常を制限なく生活できる期間とされる健康寿命への関心が高まっています。健康的な人生の時間を延ばすには、どんな生活を送るといいのでしょう。近年の研究では、テニスをする人はまったくしない人に対して死亡率が47%少なく、習慣化している人は平均寿命が9.7年も長いことが分かっています。今回は、テニスの習慣化による健康効果や寿命を延ばす理由について解説します。

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。