散策|「こいのぼり祭り」特集 大空にはためく、力強いこいのぼりは壮観!

5月の大型連休を中心に、各地で行われるこいのぼりのお祭り。どこのお祭りも特色があり、限られた期間の開催とあって毎年たくさんの観光客でにぎわいます。今回は全国から選んだ人気の鯉のぼり祭りや、こいのぼりの由来をご紹介。春の大空にはためく力強いこいのぼりを見に行きましょう!

5月の大型連休を中心に、各地で行われるこいのぼりのお祭り。どこのお祭りも特色があり、限られた期間の開催とあって毎年たくさんの観光客でにぎわいます。今回は全国から選んだ人気の鯉のぼり祭りや、こいのぼりの由来をご紹介。春の空にはためく力強いこいのぼりを見に行きましょう!(下画像は「定山渓温泉渓流鯉のぼり」)

「こいのぼり」の由来

こいのぼりの登場は江戸時代頃とされています。日本では武家に男子が誕生すると、家紋のついた幟(のぼり)をたててお祝いしていました。これは裕福な庶民にも広がりますが、庶民層は幟をたてることができません。そこで幟のかわりになるものとして鯉の幟(こいののぼり、転じてこいのぼり)を飾るようになったのがこいのぼりのはじまりです。

ところで、なぜ「鯉」なのでしょうか?中国の故事『鯉の滝登り』では、「鯉は龍門(黄河中流にある流れの急な場所)を登りきると竜に変化(へんげ)する」という伝説があり、そこから鯉は立身出世の象徴とされています。もう一説、清流だけでなく、沼や池などでも生きられる鯉の強い生命力にあやかったという説もあります。

ダイナミックなこいのぼりが見たい!おすすめ「こいのぼり祭り」4選

最近では庭先ではためくこいのぼりを見る機会は減りましたね。しかし、シーズン中にはさまざま観光地でこいのぼりのお祭りが開催され、私たちの目を楽しませてくれます。こいのぼり祭りでにぎわう観光地を4つご紹介します。

■その1:春の定山渓の風物詩「定山渓温泉渓流鯉のぼり」(北海道札幌市)

「札幌の奥座敷」ともいわれる北海道有数の温泉地、定山渓温泉の「定山渓温泉渓流鯉のぼり」は31年目を迎えます。このイベントはまだ雪が残る温泉街で、春の思い出を残せるようにと掲揚されたのがはじまり。

掲揚される鯉のぼりは、北海道内の家庭や職場で不要となったものを譲り受けたもので、豊平川(とよひらがわ)上空で一斉にはためく大小400匹の鯉のぼりは圧巻です。

場所:札幌市南区定山渓温泉東3丁目~4丁目付近

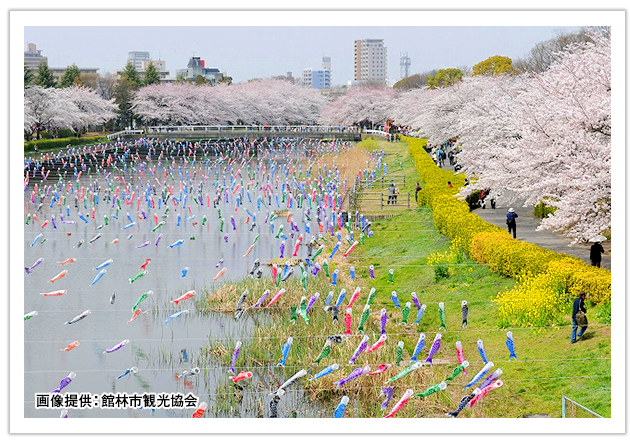

■その2:世界記録!「こいのぼりの里まつり」(群馬県館林市)

画像提供:館林市観光協会

毎年3月下旬~5月上旬まで行われる、館林市(たてばやしし)の「こいのぼりの里まつり」。市内5箇所に合計5000匹を超える鯉のぼりが大空を泳ぎます。2005年には5,283の掲揚数で、世界記録に認定されています。

メインの会場は鶴生田川(つるうだがわ)で、掲揚数は約4,000匹。川面に映る鯉のぼりが川をうめつくすほどです。夜には各会場がライトアップされ、桜の時期に行けば鯉のぼりと夜桜の幻想的な景観を楽しめます。

場所:鶴生田川・近藤沼・茂林寺川・つつじが岡パークイン・多々良沼

■その3:東京タワー333匹の『鯉のぼり』と巨大『さんまのぼり』(東京都港区)

(C)TOKYO TOWER

毎年4月~5月に行われる東京タワーの鯉のぼり祭り。鯉のぼりの数は東京タワーの高さ333mにちなんで333匹です。そしてもう1つ、全長6mの「さんまのぼり」も一緒に泳いでいます。333匹の鯉のぼりたちのなかで泳ぐ巨大な「さんまのぼり」は、一緒に掲げられた大漁旗が目印です。すぐに見つけられるので探してみてください。この「さんまのぼり」は、秋の恒例行事「三陸・大船渡 東京タワーさんままつり」で友好関係にある、岩手県大船渡市に向けて復興の願いとメッセージが込められています。

2017年からは鯉のぼりたちを10台のLEDサーチライトでライトアップ。17:30~23:00まで、鯉のぼりをつっている計15本のワイヤーがレインボーカラーに輝きます。

場所:東京タワー1F正面玄関前

■その4:鯉のぼりまつりの元祖「杖立 鯉のぼり祭り」(熊本県阿蘇郡小国町)

画像提供:杖立温泉観光協会

鯉のぼり祭り発祥の地、杖立(つえたて)温泉。1963年の開始当初は40匹ほどの掲揚でしたが、今では3000~ 3,500匹が杖立川の上を泳いでいます。ぜひ寄っていただきたいのが、杖立川下流にかかるもみじ橋。橋の屋根にはたくさんの「絵鯉」と呼ばれる鯉の形をした絵馬がかけられています。願い事を書いて吊るせば願いが叶うと地元の方にも人気のスポットです。恋と鯉をかけて、ハート型の絵馬も!こちらは恋愛の願い事に良いそう。ちなみに「絵鯉」は切手を貼ればハガキとしても使えるんですよ。旅のお便りに、家族や友人に宛てて投函してみてはいかがでしょうか?

画像提供:杖立温泉観光協会

場所:杖立川

最近では屋内で飾れるコンパクトサイズのこいのぼりが人気です。住宅事情が変わっても、子どもの健やかな成長を願う気持ちは脈々と受け継がれているのですね。目にする機会も減りましたが、5月の空にはためく大きなこいのぼりは力強く、とても清々しいものです。この春は「屋根より高いこいのぼり」が見られる場所へお出かけしてみてはいかがでしょうか。

こいのぼりといえば「端午の節句」。こちらでは端午の節句の由来や、菖蒲湯、柏餅の意味などをご紹介しています。

※掲載されている情報は平成29年3月現在のものです。

関連する投稿

ゴールデンウィークから初夏にかけては、陽気に誘われて過ごしやすい時季です。そこで今回は、これまでご紹介してきた旅記事のなかで、「丸山千枚田」「奥入瀬渓流」「尾瀬国立公園」などの、新緑が美しい自然豊かな観光地や散策ルートをご紹介します。

キャッシュレス決済を利用する方が増えるなか、最も使用されているのがクレジットカード。しかし、これまでクレジットカードをあまり使用されていなかった方や、これからクレジットカードの使用を考えている方には分からないことも多いのではないでしょうか。そこで今回は、いまさら聞けないクレジットカードの使い方や、注意したいポイントについてご紹介します。

語源・由来|「お雑煮」「羽根つき」 正月にまつわるめでたい由来

季節ごとの習わしや行事食は多々あれど、中でもお正月にまつわるものは、多く現代に残っています。今は簡略化されてしまって、そもそもの由来に思いを馳せることは少なくなっているかもしれません。今回は「お雑煮」と「羽根つき」が始まった理由や、言葉の意味をご紹介します。

イベント事のマナー|年の前半の締めくくり「夏越の祓」で、後半も健やかに

6月の終わりに行われる「夏越の祓(なごしのはらえ)」は、半年分の穢れを祓って夏を迎え、残りの半年を健やかに過ごすための神事。日本各地の神社で行われ、基本的にどなたでも参列できます。今回は、年の前半の締めくくりである夏越の祓について、また、茅の輪(ちのわ)くぐりのふるまい方についてご紹介します。

散策|美しい渓流や苔に癒やされる川沿い散策「奥入瀬渓流」(青森県)

十和田八幡平国立公園(青森県)を代表する景勝地のひとつが「奥入瀬(おいらせ)渓流」です。十和田湖から流れ出る奥入瀬渓流は、国指定の特別名勝、天然記念物にも指定されています。四季折々の自然が満喫でき、遊歩道もしっかり整備されています。高村光太郎作の乙女の像でも知られる十和田湖と合わせての散策がおすすめで、ガイド付きのネイチャーツアーも開催されています。「星野リゾート奥入瀬渓流ホテル」で大人で優雅なリゾートも楽しめます。

最新の投稿

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。