健康習慣|野菜の種類をおさらい 緑黄色野菜の定義って?

「緑黄色野菜は体にいい」ことや「カボチャやにんじんは緑黄色野菜」だと知っていても、いざ「じゃあ、緑黄色野菜の定義って?」と聞かれると案外答えられないものです。今回は、こうした「野菜の種類」に関する知識と、関連記事をご紹介します。

「緑黄色野菜は体にいい」ことや「カボチャやにんじんは緑黄色野菜」だと知っていても、いざ「じゃあ、緑黄色野菜の定義って?」と聞かれると案外答えられないものです。今回は、こうした「野菜の種類」に関する知識と、関連記事をご紹介します。

「緑黄色野菜」はどんな野菜?

■厚生労働省が決めた基準がある!ポイントはカロテン

一般的には色の濃い野菜のことを緑黄色野菜といいますが、実は厚生労働省により「原則として可食部100グラムあたりのカロテン(カロチン)含量が600マイクログラム(μg)以上の野菜」という、より細かい基準が定められています。トマトや青いピーマンは、厳密にはこの基準を満たさないのですが、1回あたりに食べる量や、食べる機会が多く、十分にカロテンを摂れるので緑黄色野菜に含められています。

■三つ葉やカイワレ大根も緑黄色野菜

一見、色の濃い野菜ではない三つ葉やカイワレ大根も、厚生労働省の基準では緑黄色野菜にあたります。ただし、これは「可食部100グラムあたり」という単位もポイント。煮物サイズに切り分けたカボチャであれば3個程度ですが、広く出回っている糸三つ葉は、1束丸ごとでも可食部100グラムに満たないことが多いようです。

他にも、サヤエンドウ、サヤインゲン、グリーンアスパラなどが緑黄色野菜であることを知らない方や、「言われてみれば……」という方も多いのではないでしょうか。

■緑黄色野菜をもっと知ろう

本サイトでも、これまでに多くの緑黄色野菜を取り扱ってきましたのでご紹介していきます。意外な顔ぶれもあるかもしれませんね。

緑黄色野菜には、独特の風味が強い野菜も多く見られます。薬味など、料理に少し加えるだけでも楽しめますが、たまにはたっぷり食べられるメニューに挑戦するのもいいかもしれません。

「かぶも緑黄色野菜」と聞くと驚くかもしれませんが、実は緑黄色野菜にあたるのは、実ではなく葉のほうなのです。残さず食べて、栄養をたっぷり摂りたいところですね。

暑い季節、体力をつけるためにぜひ食べたい夏野菜にも、多くの緑黄色野菜があります。粘りけのある野菜が多いのも特徴的です。

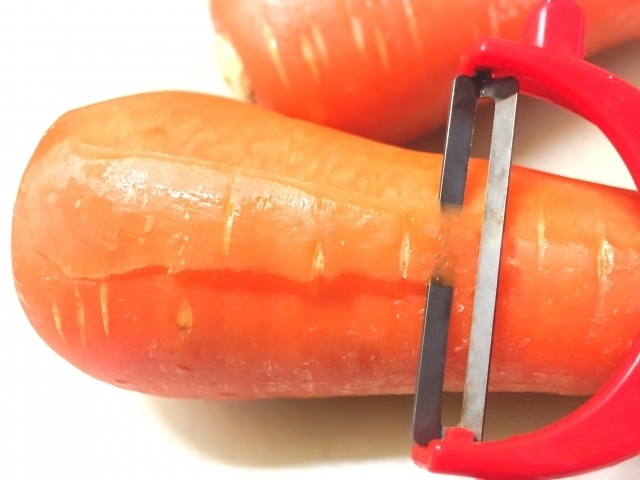

色あざやかな根菜類の緑黄色野菜は、ご存じの方も多いかもしれませんね。野菜ジュースの素材として定番の野菜でもあります。

「淡色野菜」はどんな野菜?

■実は「淡色野菜」は特に基準のない呼び方

緑黄色野菜には基準が設けられていますが、引き合いに出されることが多い「淡色野菜」は、そもそも「有色野菜以外の野菜」というだけで、明確な基準はありません。厚生労働省でも、緑黄色野菜以外は「その他の野菜」と分類しています。

■カロテン以外の栄養をたっぷり含む野菜も

緑黄色野菜に対して、淡色野菜は栄養に乏しいイメージになりがちですが、そもそも厚生労働省の基準はカロテンの含量だけのこと。食物繊維はもちろん、ビタミンCやポリフェノールなど、体のために摂りたい栄養素をたくさん含んでいる野菜も少なくないのです。

■淡色野菜をもっと知ろう

淡色野菜といえば、大根やカリフラワーのような白い野菜を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。くせがなく、調理しやすい野菜も多いですよね。

本サイトでも、これまでに多くの淡色野菜を取り扱ってきましたのでご紹介しましょう。栄養たっぷりの顔ぶれなのがお分かりいただけますよ。

淡色野菜にはウリ科の野菜も多く存在します。実はスイカやメロンもウリ科の植物で、学術上は淡色野菜の仲間なのです。

濃い色が印象的なナスも、実は淡色野菜です。キュウリやズッキーニもそうですが、皮の色が濃くても、身が白いところが特徴的です。

緑黄色野菜も淡色野菜も、それぞれ栄養が詰まっていますから、どちらかに偏るのではなく、バランスよく食べるのが理想的です。世田谷自然食品でも、今回ご紹介した緑黄色野菜・淡色野菜がいくつも含まれているジュース類を取り扱っています。詳しくは下記の記事を参考にしてみてください。

関連する投稿

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

寒い季節に出番の多い使い捨てカイロですが、屋外で使うだけになっていませんか?カイロは風邪のひきはじめや、手足・おなか・全身の冷え緩和と幅広く使えます。最近は機能もアップしていますので、さまざまなシーンで役立ちます。体調のくずれ、冷え、疲れ、だるさなどに、カイロを使ってからだを養生することもできます。今回は、貼るタイプのカイロの活用法を中心にご紹介します。

秋から冬にかけては、日に日に乾燥が厳しくなります。この時期の風邪は、喉の痛みからはじまる方も多いもの。なかには、この季節になると、喉からくる風邪に悩まされている方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、喉の痛みがつらい時にすぐ試したい、さまざまな対処法やおすすめの生活習慣についてご紹介します。

「美容のため」というイメージが強い保湿ケア。きれいでいるために欠かせなお手入れですが、肌の乾燥が進んでしまうと美容はもとより健康面でも弊害が出てしまいます。乾燥すると肌が美しく見えないだけでなく、かゆみや湿疹などの症状に悩まされることもあります。今回は、健やかな美肌を守るための保湿について、見直したいポイントをご紹介します。

パソコンやスマホによる目の疲れや、涙の量が減少するドライアイ、慢性的な目の疲れによる眼精疲労など、増加する目のトラブルは現代病のひとつ。目の疲れが続くと、肩こりや頭痛などの症状も出てしまうので厄介です。今回はご自身でできる、目のセルフケアをご紹介します。

最新の投稿

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。