散策|「大内宿」(福島・南会津郡) 茅葺き屋根がならぶ、風情ただよう旧街道

大内宿(おおうちじゅく/福島県南会津郡)は江戸時代に栄えた旧宿場で、日光と会津城下を結ぶ街道として栄えた旧下野(しもつけ)街道沿いにあります。全長約500mの街道の両脇には30軒以上の茅葺き屋根が並び、旅行者の往来でにぎわった当時の風情を今に伝えています。

大内宿(おおうちじゅく)は江戸時代に栄えた旧宿場で、日光と会津城下を結ぶ街道として栄えた旧下野(しもつけ)街道沿いにあります。全長約500mの街道の両脇には30軒以上の茅葺き屋根が並び、旅行者の往来でにぎわった当時の風情を今に伝えています。

地元の努力でよみがえったノスタルジックな景観

江戸時代に日光から会津へ続く会津西街道沿いの宿場として栄えた大内宿ですが、天和3年(1832年)の日光地震で一部の街道が水没してしまいました。また、明治17年に日光街道が開通したことで、大内宿は主要交通街道から外れました。そして徐々に衰退し、宿場としての役割を終えることになったのです。

その後、茅葺き屋根は近代化の波によってトタン屋根に変わろうとしていましたが、昭和56年、大内宿は国の重要伝統的建造物群保存地区として制定されました。無電柱化や茅葺き屋根の復元など、地元の方々の努力で今の風情ある景観になったのです。

現在はノスタルジックな景観とお土産、グルメ、自然を楽しめ、毎年100万人以上の観光客が訪れる人気観光地となっています。

町並みを離れ、大内宿の守り神に会う

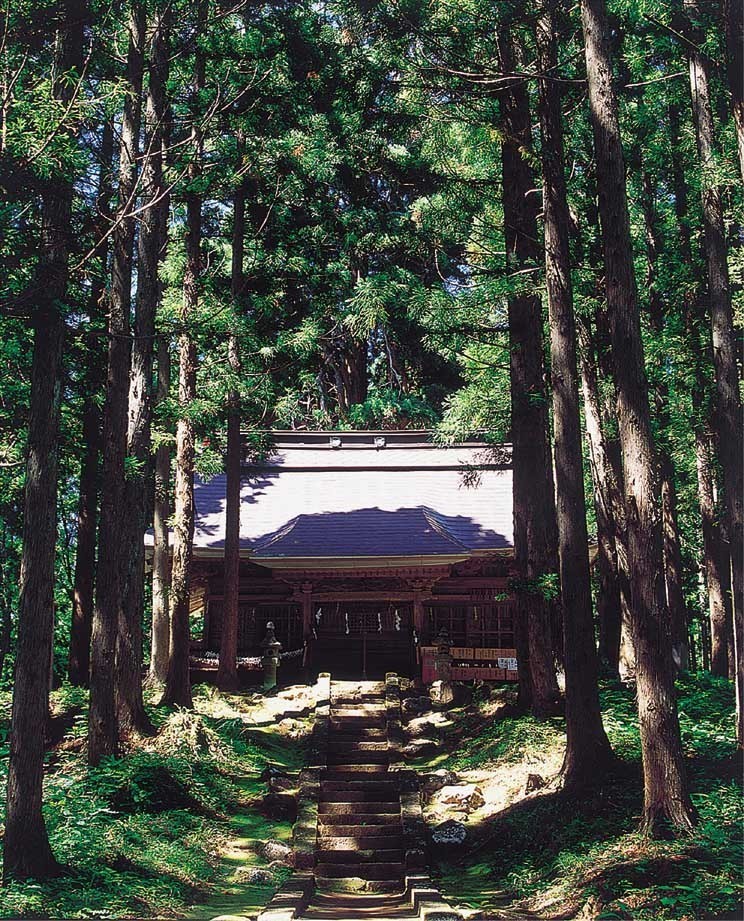

大内宿の鎮守「高倉神社」へは、宿場から離れて厳かな雰囲気ただよう道を通ります。大内宿の中ほどのT字路に大きな第一鳥居があるので、そこから「高倉神社」へ向かいましょう。

第一鳥居から第二鳥居までは歩くこと約5分、この間はのどかな田園風景が広がります。第二鳥居からは厳かな雰囲気がただよう鎮守の森。参道のさわやかな空気と鳥の声を楽しみながら、本殿に向かいます。

本殿のそばには、樹齢800年とされる「高倉の大杉」が。その高さは約56mもあり、本殿のたたずまいとあいまって、圧倒される景色です。

「ネギそば(高遠<たかとお>そば)」

会津地方は、そばの一大産地。江戸時代の会津では、そばはハレの日には欠かせない存在でした。多種多様なそばの食べ方が編み出され、なかにはそばの実の中心だけをぜいたくに使った透き通ったおそばもあったとか。この珍しいおそばはあまりのぜいたくさに、藩政時代には作ることを禁止されたそうです。

大内宿の代表的な名物「ネギそば」は、おそばの横にネギがまるごと一本そえられており、見た目のインパクト大! このネギを箸の代わりにし、たまに薬味としてかじりながら、たぐり寄せるようにそばをいただくのです。このそばは、大内宿のお蕎麦屋さんなら、ほとんど提供しているようです。一度は食べてみたいメニューですね。

※長野県高遠地区の「高遠そば」(そばつゆに焼き味噌・大根おろし・ネギを加えていただく)とは別のものですが、大内宿の2、3の店舗では「高遠そば」と呼んでいます。

家の中を見学できる「大内宿町並み展示館」

散策を堪能したら、最後は「大内宿町並み展示館」で大内宿の歴史の振り返りを。集落のほぼ中央にある大内宿の問屋本陣跡、大きな茅葺き屋根が「大内宿町並み展示館」です。

展示館では、実際に茅葺き屋根の中を見学することが可能です。当時の写真や生活用具が展示されており、当時の風習を学ぶことができます。

町並み・自然・グルメと、散策にぴったりの名所がそろった大内宿。名物・高遠そばのほか、ぶどうやざくろ、玉こんにゃくなど土地の味・家庭の味も堪能できます。また、軒先では会津木綿や会津本郷焼、手作りの竹細工など、人のあたたかみを感じる魅力的なお土産もたくさんあります。

※掲載されている情報は平成28年1月現在のものです。

関連する投稿

ゴールデンウィークから初夏にかけては、陽気に誘われて過ごしやすい時季です。そこで今回は、これまでご紹介してきた旅記事のなかで、「丸山千枚田」「奥入瀬渓流」「尾瀬国立公園」などの、新緑が美しい自然豊かな観光地や散策ルートをご紹介します。

キャッシュレス決済を利用する方が増えるなか、最も使用されているのがクレジットカード。しかし、これまでクレジットカードをあまり使用されていなかった方や、これからクレジットカードの使用を考えている方には分からないことも多いのではないでしょうか。そこで今回は、いまさら聞けないクレジットカードの使い方や、注意したいポイントについてご紹介します。

語源・由来|「お雑煮」「羽根つき」 正月にまつわるめでたい由来

季節ごとの習わしや行事食は多々あれど、中でもお正月にまつわるものは、多く現代に残っています。今は簡略化されてしまって、そもそもの由来に思いを馳せることは少なくなっているかもしれません。今回は「お雑煮」と「羽根つき」が始まった理由や、言葉の意味をご紹介します。

イベント事のマナー|年の前半の締めくくり「夏越の祓」で、後半も健やかに

6月の終わりに行われる「夏越の祓(なごしのはらえ)」は、半年分の穢れを祓って夏を迎え、残りの半年を健やかに過ごすための神事。日本各地の神社で行われ、基本的にどなたでも参列できます。今回は、年の前半の締めくくりである夏越の祓について、また、茅の輪(ちのわ)くぐりのふるまい方についてご紹介します。

散策|美しい渓流や苔に癒やされる川沿い散策「奥入瀬渓流」(青森県)

十和田八幡平国立公園(青森県)を代表する景勝地のひとつが「奥入瀬(おいらせ)渓流」です。十和田湖から流れ出る奥入瀬渓流は、国指定の特別名勝、天然記念物にも指定されています。四季折々の自然が満喫でき、遊歩道もしっかり整備されています。高村光太郎作の乙女の像でも知られる十和田湖と合わせての散策がおすすめで、ガイド付きのネイチャーツアーも開催されています。「星野リゾート奥入瀬渓流ホテル」で大人で優雅なリゾートも楽しめます。

最新の投稿

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。