日本一の旅|見沼たんぼの桜回廊(埼玉県) 総延長20km超!散策できる日本一の桜回廊

埼玉県さいたま市の見沼(みぬま)たんぼはもともと桜の名所として地元の人に愛されてきた場所。市民の寄付や維持活動などによって桜並木は延長され、平成29年に20km超えの桜回廊が完成しました。桜の下を歩ける桜並木としては日本一の長さです。

埼玉県さいたま市の見沼(みぬま)たんぼはもともと桜の名所として地元の人に愛されてきた場所。市民の寄付や維持活動などによって桜並木は延長され、平成29年に20km超えの桜回廊が完成しました。桜の下を歩ける桜並木としては日本一の長さです。

田園風景に咲き誇る桜のトンネル

見沼たんぼは田畑や雑木林、河川などからなる広大な緑地空間で、南北に約14km、面積約1,260haの広さを有し、首都近郊としては貴重な田園風景が広がっています。

見沼たんぼ内の見沼代用水沿いには、これまでにもさいたま市民の方々の植樹などにより、約18.2kmの桜並木がありました。平成25年からは桜並木をさらに伸ばすことを目的に「目指せ日本一!サクラサク見沼たんぼプロジェクト」として市民の寄付や協力のもと桜の植樹が進められ、プロジェクト期間で2km延長。平成29年、ついに総延長20.2kmの桜回廊が完成し、実際に桜並木の下を歩ける桜回廊では日本一の長さとなりました。

新たに植樹した桜たちはエドヒガンザクラ、ミヤビザクラ、ヤマザクラなど。種類の違う桜を植樹したのは、開花時期を長く楽しめるようにという計らいです。植樹にあわせてベンチや案内板の設置なども行われ、散策環境の向上にも取り組んできました。

散策をさらに楽しむ「見どころガイド」の提供も

※2018年さいたま市発行のガイドブックの表紙。ガイドブックは見沼たんぼのホームページでダウンロードできます。

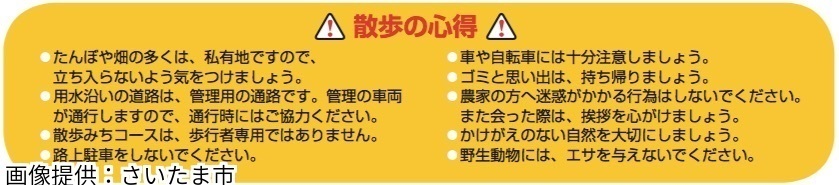

多くの人に見沼たんぼの自然を楽しんでもらおうと、散歩コースに加えて見どころをまとめたガイドブック「見沼たんぼ見どころガイド」が毎年更新されています。ガイドブックは見沼たんぼのホームページからダウンロードできますので、お出かけ前にぜひチェックしてみてください。

足元にも小さな自然 見沼たんぼの生き物

見沼たんぼは首都近郊でありながら、さまざまな動植物が今もなお生息しています。水田・畑などの農耕地、見沼代用水を中心とした水辺など、生き物を育む豊かな自然を楽しむのも、散策の大きな楽しみ。

桜を堪能しながら、田園の小さな生き物も探してみてはいかがでしょうか。見沼たんぼで見られる生き物のうち、ほんの一部を紹介します。

<スミレ>

童謡「春の小川」でも歌われるスミレは、4月~6月にかけて道ばたに咲く野草。今となっては首都近郊ではあまり見かけなくなりました。見沼たんぼの日当たりのよい林の縁や土手に、視線を移して見てください。濃紫色の小さな花をつけた、可憐なスミレの姿を見つけることができます。

<ムラサキシジミ>

翅(はね)の表面が青紫色に輝くムラサキシジミは、シイやカシの木の周辺で、枝葉にまとわりつくように飛ぶ蝶。天気がよく暖かい春、秋の日には、人家の周囲で飛び回る姿が見られることも。3月~12月の長い間見られますが、翅の裏面(翅を休めているときに見える面)が目立たない茶色をしているので、飛ぶことの多いお花見日和の時期が見つけやすいでしょう。

もうひとつの日本一 新境川堤の百十郎桜(岐阜県各務原市)

桜並木の全長でいえば、もうひとつの日本一の場所があります。それは岐阜県各務原市(かかみがはらし)の桜回廊。同市は点在する桜の名所を桜でつないで、市内一円が大きな桜の輪に囲まれた「桜回廊都市」です。桜の下を歩けない場所もありますが、約31kmの長さを誇ります。

最も有名な桜の名所は新境川堤(しんさかいがわづつみ)の百十郎桜(ひゃくじゅうろうざくら)で、地元の歌舞伎役者であった市川百十郎が新境川の完成を祝して1,200本の桜を植樹したのがその名のはじまりです。百十郎桜は、(公財)日本さくらの会の創立25周年を記念して選定された「日本さくら名所100選」にも選ばれています。

地元の人々に愛されてきた百十郎桜ですが、太平洋戦争の物資不足から、薪や炭をつくるために伐採され、一時期は数十本まで減ってしまったといいます。しかし戦後、市民の力によって植樹が再開。多くの人が訪れる桜の名所として大復活を遂げました。

桜の見ごろ時期には両岸がぼんぼりでライトアップされて、昼の華やかさとはまた違った幻想的な雰囲気に包まれます。また、「各務原市桜まつり」では、“ミスかかみはら”の発表や、市内外の特産品などが楽しめる「桜まつり横丁」など、さまざまな催しが行われています。

桜の見ごろ時期:3月下旬~4月上旬

夜桜のライトアップ期間:3月下旬~4月上旬 ※桜の開花状況により変動あり

夜桜の時間:日没~21:00

期間:例年 4月第1土曜日・日曜日

開催場所:市民公園と新境川堤一帯

お問い合わせ/桜まつり実行委員会(各務原市観光交流課内) 電話 058-383-9925

古来より桜は日本人に愛されてきた、春の訪れを告げる樹木。毎年目にできる風景なのに、桜の季節はいつも心が躍ります。今年の春は少し足を伸ばして、行ったことのない桜の名所を訪れてみませんか。視界いっぱいに広がる桜で、気持ちをリフレッシュしましょう!

※掲載されている情報は平成30年1月現在のものです。

関連する投稿

ゴールデンウィークから初夏にかけては、陽気に誘われて過ごしやすい時季です。そこで今回は、これまでご紹介してきた旅記事のなかで、「丸山千枚田」「奥入瀬渓流」「尾瀬国立公園」などの、新緑が美しい自然豊かな観光地や散策ルートをご紹介します。

キャッシュレス決済を利用する方が増えるなか、最も使用されているのがクレジットカード。しかし、これまでクレジットカードをあまり使用されていなかった方や、これからクレジットカードの使用を考えている方には分からないことも多いのではないでしょうか。そこで今回は、いまさら聞けないクレジットカードの使い方や、注意したいポイントについてご紹介します。

語源・由来|「お雑煮」「羽根つき」 正月にまつわるめでたい由来

季節ごとの習わしや行事食は多々あれど、中でもお正月にまつわるものは、多く現代に残っています。今は簡略化されてしまって、そもそもの由来に思いを馳せることは少なくなっているかもしれません。今回は「お雑煮」と「羽根つき」が始まった理由や、言葉の意味をご紹介します。

イベント事のマナー|年の前半の締めくくり「夏越の祓」で、後半も健やかに

6月の終わりに行われる「夏越の祓(なごしのはらえ)」は、半年分の穢れを祓って夏を迎え、残りの半年を健やかに過ごすための神事。日本各地の神社で行われ、基本的にどなたでも参列できます。今回は、年の前半の締めくくりである夏越の祓について、また、茅の輪(ちのわ)くぐりのふるまい方についてご紹介します。

散策|美しい渓流や苔に癒やされる川沿い散策「奥入瀬渓流」(青森県)

十和田八幡平国立公園(青森県)を代表する景勝地のひとつが「奥入瀬(おいらせ)渓流」です。十和田湖から流れ出る奥入瀬渓流は、国指定の特別名勝、天然記念物にも指定されています。四季折々の自然が満喫でき、遊歩道もしっかり整備されています。高村光太郎作の乙女の像でも知られる十和田湖と合わせての散策がおすすめで、ガイド付きのネイチャーツアーも開催されています。「星野リゾート奥入瀬渓流ホテル」で大人で優雅なリゾートも楽しめます。

最新の投稿

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。