栄養たっぷり!春野菜でデトックス!

“デトックス”とは、知らないうちに体内に蓄積された有害物質や、余分な脂肪、老廃物を体外に排出することです。 デトックス効果のある春野菜を積極的に摂り、新生活に向けて身も心もスッキリしませんか?

教えていただいたのは

監修:関口 絢子(せきぐち あやこ)

料理研究家、インナービューティスペシャリスト、管理栄養士、米国栄養コンサルタント、ヘルスケアプランナー等の資格を持ち、「食から始めるアンチエイジング」をテーマに、女性誌、TV、企業のWEBサイトなど各種媒体を中心に活躍。日本抗加齢医学会認定 抗加齢指導士。

冬は体に余分な脂肪や老廃物を溜め込みがち?

冬場は夏場に比べ、体を動かす機会も減り、汗をかいたり水分を摂取したりする量も少なくなりがちで、余分な脂肪や老廃物を溜め込みやすくなります。そのままにしておくと、腸の消化吸収機能や免疫機能が弱くなり、便秘や肌荒れ、むくみ、手足の冷えなどを引き起こすことがあります。

これらの不調を解消するために効果的なのがデトックスです。特に、冬の間に溜め込んだ脂肪や老廃物のデトックスに役立つのが、これからの季節に旬を迎える春野菜です。

栄養豊富な春野菜はデトックス効果も期待大

寒さがまだ厳しい時期に芽を出し、成長するための栄養素がたっぷり詰まった春野菜は、栄養が豊富でデトックス効果も高いといわれています。

古くから「春の皿には苦味を盛れ」と言われますが、ふきのとうやたらの芽、わらび、うどなどの山菜をはじめ、春野菜には苦味のある食材が多く、これらが体に良いことは昔から知られていたようです。ほかにも春が旬の野菜には、体に良いとされる栄養素が豊富に含まれています。

デトックス効果に加え、抗酸化作用も!

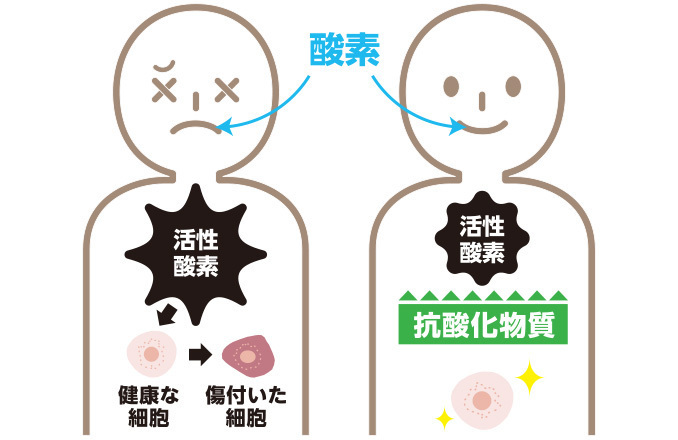

抗酸化作用とは、体内で発生する活性酸素を抑制する働きのこと。抗酸化作用のある代表的な栄養素として、ビタミン A 、C 、E や、野菜の色素や苦味、渋味の成分であるポリフェノールなどがあります。

春野菜にはこれらの栄養素が豊富 で、デトックス効果だけでなく、抗酸化作用も期待できます。

体内に取り込んだ酸素の一部が変化し、酸化力の強い「活性酸素」となり、増えすぎると体の細胞を傷つけてしまいます。

おいしく食べて体もうれしい!おすすめの春野菜のいただき方

代表的な春野菜と、手軽でおいしい食べ方、期待できる効果などをご紹介します。春に限らず一年中手に入る野菜もありますが、旬の時期だからこその味わいを楽しみましょう。

●せり・あしたば・セロリ

手軽で美味しい料理法せりやあしたばは、さっと茹でておひたしにしたり、天ぷら、味噌汁にもおすすめ。セロリは炒め物やスープに入れると味わいもマイルドになり、たっぷり食べられます。

期待できる効果

せり科の春野菜の香り成分であるテルペン類には、血行促進や抗酸化作用が期待できます。切ったあしたばから出てくる粘り成分にも強い抗酸化作用があるといわれています。

ワンポイントアドバイス

おひたしなどにする場合は手早く調理し、栄養素の損失を防ぎましょう。あしたばを茹でるときは、茎の方から鍋に入れ、時間差で葉を沈めるようにすると均等に火が通ります。

●ふきのとう・たらの芽・うど

手軽で美味しい料理法ふきのとうやたらの芽、うどの穂先は天ぷらがおすすめ。うどは皮をむいて、生のまま酢のものやサラダでさっぱりと。皮はきんぴらにしてもおいしくいただけます。

期待できる効果

いずれも春野菜特有の苦味成分、植物性アルカロイドが含まれています。腎臓の機能を促進して新陳代謝を高める効果があるとされ、老廃物や余分な水分の排出が期待できます。

ワンポイントアドバイス

ふきのとうやたらの芽、うどには苦味や渋みがありますが、タンニン、クロロゲン酸という抗酸化作用のある物質なので、あく抜きは必須ではありません。そのまま食べれば健康効果は高まります。

●たけのこ・菜の花

手軽で美味しい料理法たけのこは煮物や椀物に、炊き込みご飯にすると香りが楽しめます。菜の花はさっと茹でておひたしや和え物に。油との相性もいいので、天ぷらにもよく合います。

期待できる効果

どちらも食物繊維を豊富に含み、腸内の老廃物を排出する作用が期待できます。塩分を排出する作用のあるカリウムも豊富で、塩分の摂り過ぎの調節にも役立ってくれます。

ワンポイントアドバイス

たけのこの断面に見られる白い塊はチロシンというアミノ酸の一種。気にする人も多いようですが、ストレス緩和や、やる気向上につながる栄養素なので、そのままいただきましょう。

●春キャベツ・チンゲン菜

手軽で美味しい料理法春キャベツは柔らかくみずみずしいので生のままサラダに。 チンゲン菜は軽く油炒めをしたり、ざく切りにしてスープに入れたり、歯ごたえを楽しむ料理がおすすめです。

期待できる効果

肝臓のデトックスに効果的といわれるイソチオシアネートという成分が含まれています。キャベツには胃壁の粘膜を丈夫にし、消化を助けるといわれるビタミンU(キャベジン)も豊富です。

ワンポイントアドバイス

アブラナ科の植物に含まれるイソチオシアネートという成分は調理で細かく切ったり、よく噛むことで効果が高まります。また茹でるより蒸す、煮汁ごと食べる調理が効果的です。

デトックス効果のある春野菜を積極的に摂り、

新生活に向けて身も心もスッキリしましょう!

関連する投稿

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

肥満のもと、健康の敵と、なにかと悪者にされがちな「あぶら(脂質)」。しかし、生きていくために欠かせない栄養素でありむやみに断ってしまうと健康に悪影響をおよぼします。最近はエゴマ油、アマニ油など体にいいと注目されている食用油もあります。あぶらの性質や効果を学び、美味しく健康的に摂り入れましょう。

普段あまり飲まないお酒を飲んで失敗したり、<br>つい飲み過ぎて二日酔いに悩まされたりすることはありませんか?<br>家族や友人と飲むお酒は楽しいものですが、飲み過ぎは健康にもよくありません。<br>お酒との上手な付き合い方を知り、健康を維持しながら楽しみましょう。

「体の節々が痛む」、「疲れが取れにくくなった」などの不調を抱え込んでいませんか?その原因には、偏った姿勢に慣れてしまったため生じた骨格の歪みがあるかもしれません。 このまま放置していると、ボディラインが崩れるだけでなく歪みが大きくなって、さらなる悪循環を生むことに!体の歪みのメカニズムを知ることで、日々の不調を解消していきましょう。

冬の寒い時期は、どうしても外出するのがおっくうになるものですが「寒いから仕方がない」と暖かい部屋にこもりきりでいると運動不足になったり、気持ちが落ち込んだりしがちです。天気のいい日中は積極的に外に出て気分転換を図り、健康的な毎日を過ごしましょう。

最新の投稿

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。