知っておきたい!花粉症の ”いろは”と対策

花粉症に悩む方にとって春先は苦しい季節ですが、今はまだ花粉症ではないあなたも、この春から花粉症になる可能性があることをご存じですか?そこで、花粉症はどんな仕組みで起こるのか、どうすれば予防できるのかを学び、花粉症シーズンに備えましょう。花粉症の方も、今は花粉症でない方も、正しく対策するための方法をお教えします。

教えていただいたのは

監修:溝口 徹(みぞぐち とおる)

横浜市立大学附属病院、国立循環器病センターを経て、痛みや内科系疾患を扱う辻堂クリニックを開院。2003年には日本初の栄養療法専門クリニックである新宿溝口クリニックを開院。栄養療法に関する著書多数。

花粉症のメカニズムって?

人間の体には本来、有害な細菌やウイルスなどを見分ける免疫システムが備わっています。しかし免疫システムがエラーを起こすと、無害なものまで有害だと誤認し、排除しようと過剰に反応してしまいます。これが、花粉症を含むアレルギー反応。 エラーを起こした免疫システムは、体を守ろうと暴走し、鼻水や涙を出して花粉を体外へ追い出そうとするのです。

なる人、ならない人がいるのはなぜ?

花粉症になるかならないかは、生活圏の花粉の量だけで決まるわけではありません。花粉症の原因は、花粉だけではなく、ハウスダストやPM2.5などの大気汚染、食生活の乱れなどの食べ物からの影響で過剰なアレルギー反応を起こしやすい体になっている可能性が高いため、個人差が生まれるのです。

どんな症状があるの?

目のかゆみ、涙目、充血

免疫システムのエラーが元となり、目の神経を刺激してかゆみを起こし、その刺激で涙を出して花粉を洗い流そうとします。また結膜が炎症を起こすと、炎症反応として血管が膨らみ、血管が目立つのが充血です。

鼻水、くしゃみ

侵入してきた花粉を洗い流そうとしたり、吹き飛ばそうとしたりして、鼻水やくしゃみが出ます。花粉症などのアレルギー反応による鼻水は、無色でサラッとしているのが特徴です。

鼻づまり

鼻から吸い込んでしまった花粉がのどに流れていくのを防ごうとして、免疫システムが暴走。鼻からのどへと続く粘膜の血管を膨らませます。それが、鼻腔内が狭くなる現象、鼻づまりが起こる原因です。

皮膚炎

花粉に触れた肌が過剰に反応することで、赤くなったり、プツプツができたりします。露出している顔や首などに出やすく、アトピー性皮膚炎の人は悪化しやすい傾向にあります。

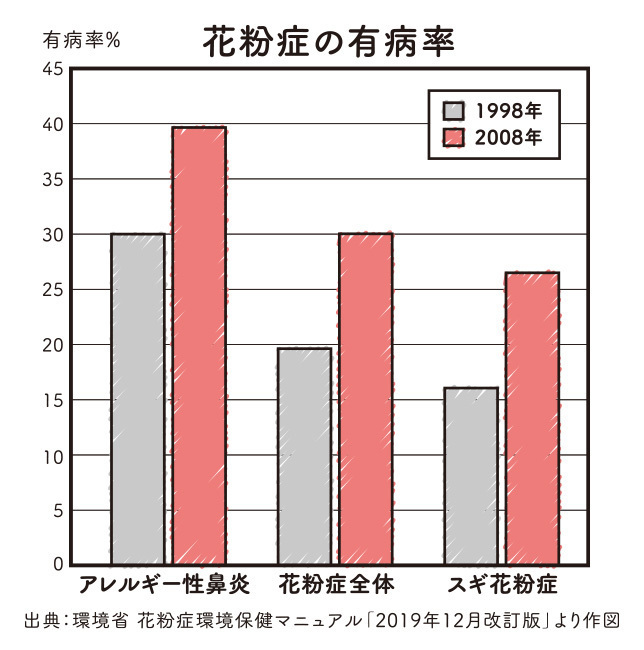

花粉症の人が増えている?

日本のアレルギー患者の数は年々増え続け、中でも花粉症患者の増加率は大きくなっています。近年も増加傾向にあるというのが医学界の見解です。花粉症の原因で最も多いスギが戦後の植林事業で各地に植えられ、樹齢を重ね続けており、地球温暖化の影響もあって飛散花粉が年々増えています。

花粉症の「コップ理論」と「天びん理論」とは?

「コップの水があふれるように、許容量を超えると花粉症になる」という説がありますが、このコップ理論だと、年によって花粉症の重さが違う、途中で治ったという人がいることの説明がつきにくいのです。そこで最近では、花粉の量や外的要因が、体の免疫力を上回ってしまうと花粉症が発症する、天びんのような考え方も出てきています。

主な花粉と飛散時期をチェック!花粉カレンダー

花粉は、よく見聞きするスギやヒノキ以外にも多く存在します。住んでいる地域やその年の気候によっても変わりますが、このカレンダーを目安に確認してみましょう。

今日からできる!花粉症対策

細胞レベルから理想的な健康状態へ導けるよう、食事や栄養素に注目して、体の免疫システムの正常化を目指しましょう。

対策1:食事から栄養素を意識しよう

タンパク質

まずは、体の機能を高めるために、タンパク質をしっかり摂取することが重要です。食材でいうと、肉や魚、卵、大豆製品、乳製品がそれに当たります。

食物繊維

免疫細胞の多くが存在する、腸内環境を整えることも大切です。善玉菌のエサになる食物繊維が豊富な、野菜やきのこ、海藻や、食物繊維だけでなく良質な乳酸菌も含む漬物 を積極的に食べるといいでしょう。

ビタミンD

アレルギー症状を鎮める栄養素、ビタミンDにも注目しましょう。鮭やいくら、うなぎ、サンマ、イワシ、ししゃも、干ししいたけなどに豊富です。

良質な脂質

細胞膜の原料となる脂質も重要。青魚の脂やあまに油、エゴマ油などのオメガ3系、ごま油、紅花油などのオメガ6系をバランスよくとるとよいでしょう。

鉄分・亜鉛

女性は鉄分、男性は亜鉛が不足しがちです。かきや赤身肉、レバーはその両方が豊富なので、意識して食べましょう。

対策2:日光浴でビタミンDの血中濃度をアップ

アレルギー症状を鎮める作用があると紹介したビタミンDは、食べ物から摂取する以外に、皮膚に紫外線が当たることで体内でも合成されます。散歩などをして、太陽の光を浴びましょう。

対策3:衣類を洗う

外で洋服に付着した花粉を家の中で拡散しないよう、帰宅後すぐに着替えて、着ていた洋服を洗濯するのも一つの方法です。 より気をつけるのであれば、洗濯物を干す際も、花粉が舞う外ではなく、部屋干しにしたり、乾燥機で乾かしたりするのもいいでしょう。

対策4:メガネやマスクでシャットアウト

目、鼻、口をメガネやゴーグル、マスクで覆い、花粉の侵入をできるだけ減らすのも有効です。物理的に粘膜部分を守る防御策として、取り入れてみましょう。

対策5:家に持ち込まない

外出先で着ていた上着や、ベランダなどに干して取り込んだ洗濯物には花粉が付着している場合が多いので、家の中に持ち込む前によくはたき、花粉を落とすようにしましょう。とくにウール素材の衣類は花粉を吸着しやすいので、ブラシを使うなどして念入りに取り除くのがおすすめです。

花粉に負けないよう、普段から対策を心がけましょう!

関連する投稿

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

肥満のもと、健康の敵と、なにかと悪者にされがちな「あぶら(脂質)」。しかし、生きていくために欠かせない栄養素でありむやみに断ってしまうと健康に悪影響をおよぼします。最近はエゴマ油、アマニ油など体にいいと注目されている食用油もあります。あぶらの性質や効果を学び、美味しく健康的に摂り入れましょう。

普段あまり飲まないお酒を飲んで失敗したり、<br>つい飲み過ぎて二日酔いに悩まされたりすることはありませんか?<br>家族や友人と飲むお酒は楽しいものですが、飲み過ぎは健康にもよくありません。<br>お酒との上手な付き合い方を知り、健康を維持しながら楽しみましょう。

「体の節々が痛む」、「疲れが取れにくくなった」などの不調を抱え込んでいませんか?その原因には、偏った姿勢に慣れてしまったため生じた骨格の歪みがあるかもしれません。 このまま放置していると、ボディラインが崩れるだけでなく歪みが大きくなって、さらなる悪循環を生むことに!体の歪みのメカニズムを知ることで、日々の不調を解消していきましょう。

冬の寒い時期は、どうしても外出するのがおっくうになるものですが「寒いから仕方がない」と暖かい部屋にこもりきりでいると運動不足になったり、気持ちが落ち込んだりしがちです。天気のいい日中は積極的に外に出て気分転換を図り、健康的な毎日を過ごしましょう。

最新の投稿

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。