毎日の健康にも役立つ!うま味たっぷり「だし」の魅力

栄養バランスのいい健康的な食事として、世界から注目されている和食に欠かせない「だし」。

素材のおいしさを引き出し、料理の味を高めるのはもちろん、健康づくりに役立つ成分も含まれています。“だしをとるのは面倒”と思われがちですが、ここでは手軽な方法をご紹介します。毎日の料理においしいだしを取り入れてみませんか。

教えていただいたのは

監修:大島 智珠代(おおしま ちずよ)

合同会社 だしソムリエアカデミー 代表

ワインエキスパート

立命館大学卒業後、病院で事務、臨床試験コーディネーター、秘書として勤務した後、大好きな食の世界へ。だしを取り入れた心も体も健やかな暮らしを実践しながら、食とライフスタイル全般に関わる企画を発信。

減塩にも効果的!素材のうま味たっぷりのだし

「だし」は、「だし汁」ともいい、自然の素材を煮出した汁のこと。かつお節や昆布はもちろん、肉、魚、野菜からもうま味たっぷりのだしがとれます。だしは1種類でもおいしいのですが、複数を組み合わせることで相乗効果を発揮。だしを上手に使うことで、塩分を控えめにしてもおいしくいただけることはご存じでしょうか?

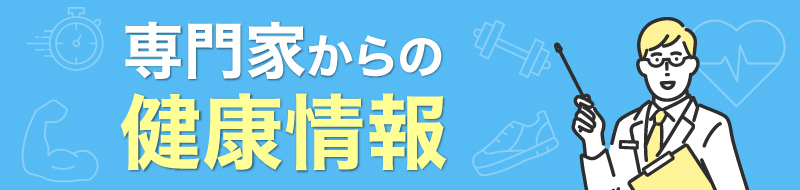

そのおいしさの元になるのが、うま味成分です。昆布や野菜に含まれている「グルタミン酸」、かつお節や煮干しなどの魚、肉に含まれている「イノシン酸」、そして乾しいたけに含まれている「グアニル酸」の3種類があり、“三大うま味成分”と呼ばれます。

三大うま味成分の相乗効果でおいしさアップ!

うま味を合わせる場合、グアニル酸のうま味はとても強いので、グルタミン酸1対イノシン酸1対グアニル酸0.1の割合がおすすめです。

必ずしも全部のだしを揃える必要はなく、昆布の買い置きがなければ材料にグルタミン酸を含む野菜※を加えるなど、ひと工夫することでうま味のトライアングルが完成します。

グルタミン酸を多く含むのが、にんにく、ほうれんそう、じゃがいも、にんじんなど。比較的多くの野菜に含まれているので、好みの野菜を使いましょう。

グルタミン酸

昆布のうま味成分で、体内のタンパク質を構成するアミノ酸のひとつ。食後の満腹感を長続きさせる働きがあるとされています。また、昆布に含まれるアルギン酸という成分には、余分な脂質・糖・ナトリウムなどを吸着して身体の外に排出する働きもあります。

おすすめ料理

上品でやさしい味わいの昆布だし。汁物や煮物のほか、炊き込みご飯にもおすすめ。

イノシン酸

かつお節や煮干しのうま味成分です。細胞の生成や新陳代謝に重要な役割を果たす成分で、血流を促す作用や疲労回復などの効果もあるとされます。

グルタミン酸と同時に使うことでうま味が増します。

かつお節にはたんぱく質が多く含まれ、煮干しにはカルシウムが豊富で、ビタミンD も含まれています。だしがらも残さず食べるのがおすすめです。

おすすめ料理

香り豊かなかつおだしは、うどんやそばつゆには欠かせません。汁物のほか、香りを生かした野菜の煮物などに。洋風の料理にもよく合います。カタクチイワシの煮干しだしは、みそ汁、麺類のだし、煮物などに。

グアニル酸

乾しいたけのうま味成分で、ほかの食材にはほとんど含まれていない成分です。

乾しいたけには、カルシウムの吸収をよくするビタミンD が多く含まれ、使う前に1~2時間日に当てるとさらにビタミンDを増やすことができます。

おすすめ料理

濃厚な風味が特徴の乾しいたけだし。ほかのだしに少し加えるだけでうま味がアップします。戻したしいたけを使った料理に合うのはもちろん、だし汁で手軽にスープなど、ほかにもいろいろな料理に使うことができます。

今日からできる!カンタンでおいしいだしのとり方

手軽においしいだしが取れる、水出しの方法をご紹介します。

かつおだし

材料

かつお節…20~30g水…1L

作り方

ボウルに水を入れ、かつお節を浸し、冷蔵庫で一晩おく。だしがらの活用法

薄切りにした玉ねぎなどと一緒にマヨネーズであえてサラダにしたり、乾煎りしてふりかけにしてもおいしくいただけます。昆布だし

材料

昆布…20~30g水…1L

作り方

だしがらの活用法

煮物にしたり、細切りにしてにんじんなどと一緒に肉巻きにしたり。細かく刻んで餃子やハンバーグのタネに混ぜるのもおすすめ。合わせだし

かつお節(10~20g)と昆布(10~20g)を一緒に水(1L)に浸せば、合わせだしに!

煮干しだし

材料

煮干し…20~30g水…1L

作り方

ボウルに水を入れ、煮干しを浸し、冷蔵庫で一晩おく。(頭とはらわたはそのままでもOK)だしがらの活用法

オリーブオイルで炒めてアヒージョにしたり、そのまま炒め物の具にしたり、だし汁と醤油、酒、砂糖で煮詰めて佃煮にすればご飯がすすむ一品になります。乾しいたけだし

材料

乾しいたけ…必要な量水…適量

作り方

だしがらの活用法

戻したしいたけは、煮物や炒め物などの具材としていただきましょう。だしを使うとき

とっただしの保存法

だしを使ったカンタン料理をご紹介!

昆布だしで作る「梅とちりめんじゃこの炊き込みご飯」

材料

昆布だし…200mL米…1合

梅干し…2個

ちりめんじゃこ…大さじ2

白ごま…適量

作り方

かつおだしで作る「なすの煮物」

材料

かつおだし…150mLA ( 薄口醤油、酒 )…各小さじ2.5

なす…2本

油…適量

おろししょうが、万能ねぎ、白ごま…各適量

作り方

関連する投稿

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

肥満のもと、健康の敵と、なにかと悪者にされがちな「あぶら(脂質)」。しかし、生きていくために欠かせない栄養素でありむやみに断ってしまうと健康に悪影響をおよぼします。最近はエゴマ油、アマニ油など体にいいと注目されている食用油もあります。あぶらの性質や効果を学び、美味しく健康的に摂り入れましょう。

普段あまり飲まないお酒を飲んで失敗したり、<br>つい飲み過ぎて二日酔いに悩まされたりすることはありませんか?<br>家族や友人と飲むお酒は楽しいものですが、飲み過ぎは健康にもよくありません。<br>お酒との上手な付き合い方を知り、健康を維持しながら楽しみましょう。

「体の節々が痛む」、「疲れが取れにくくなった」などの不調を抱え込んでいませんか?その原因には、偏った姿勢に慣れてしまったため生じた骨格の歪みがあるかもしれません。 このまま放置していると、ボディラインが崩れるだけでなく歪みが大きくなって、さらなる悪循環を生むことに!体の歪みのメカニズムを知ることで、日々の不調を解消していきましょう。

冬の寒い時期は、どうしても外出するのがおっくうになるものですが「寒いから仕方がない」と暖かい部屋にこもりきりでいると運動不足になったり、気持ちが落ち込んだりしがちです。天気のいい日中は積極的に外に出て気分転換を図り、健康的な毎日を過ごしましょう。

最新の投稿

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。