野菜の豆知識|冷凍保存OK ゴボウの栄養&おいしい食べ方

最近ゴボウを食べていますか?泥を洗い落としたりアク抜きをしたり、調理に面倒な下処理が必要なので、あまり扱わない方も多いかもしれません。今回は、ゴボウの栄養や使い切るための保存方法のほか、ゴボウを使ったおいしいレシピをご紹介します。

最近ゴボウを食べていますか?泥を洗い落としたりアク抜きをしたり、調理に面倒な下処理が必要なので、あまり扱わない方も多いかもしれません。今回は、ゴボウの栄養や使い切るための保存方法のほか、ゴボウを使ったおいしいレシピをご紹介します。

ゴボウを食べるのは日本だけ?

ゴボウの原産地はユーラシア大陸北部といわれています。日本には中国から薬用植物として渡来し、平安時代には野菜として食べられていたようです。日本の食卓になじみ深い野菜ですが、世界的に見るとゴボウを野菜として食べる文化があるのは、日本や韓国などごく一部の国だけだそう。近年、その豊富な栄養価が注目され、ヘルシーな食材として海外でも受け入れられはじめています。

西日本では、お正月のおせち料理に欠かせない「三つ肴」のひとつに「たたきゴボウ」が用いられます。ゴボウが細く長く地中にしっかり根を張る様子から、家の基礎が堅固であることを祈る意味が込められた縁起物です。

「三つ肴」については、下記の記事も参考にしてみてください。

おなかの調子や食後の血糖値が気になる方に

ゴボウの特筆すべき栄養素は食物繊維で、野菜のなかでもトップクラス。水溶性と不溶性の両方の食物繊維をバランスよく含んでいます。水溶性の食物繊維は水に溶けてゲル状になり、便をやわらかくします。不溶性の食物繊維は水分を吸い込んでふくらみ、便のかさを増やします。このダブルの働きによって便秘の解消につながり、腸内環境を整えるのに役立ちます。また、食物繊維には糖の吸収をゆるやかにする作用があり、食後の血糖値の上昇を抑える働きも期待できます。

ゴボウにはポリフェノールの一種であるクロロゲン酸も豊富。クロロゲン酸には強い抗酸化作用があり、お肌のシミやシワを予防する効果が期待できます。さらには、体内で脂肪の蓄積を抑える働きもあるとされています。いつまでも若々しくいるために、ゴボウは積極的に食べたい食材といえますね。

冷凍保存OK!ゴボウの賢い保存方法

ゴボウを買っても、使い切れずに保存に困ってしまうかもしれません。ゴボウならではの風味と食感を損なうことなく、おいしく長持ちさせるポイントをご紹介します。

■常温保存の場合

気温が低い時期であれば常温保存ができます。ゴボウは泥が付いたままのほうが長持ちするため、洗わずに新聞紙で包み、風通しのよい冷暗所に立てて置いておきましょう。

■冷蔵保存

気温が高い時期は、適度な長さに切ったゴボウを湿らせた新聞紙で包み、保存袋に入れて冷蔵庫で保存します。あらかじめ洗ってあるものやカットされたものは、湿らせたキッチンペーパーで包んでからラップで包み、さらにビニール袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存しましょう。

■冷凍保存の場合

ゴボウは、生のままでも加熱してからでも冷凍保存が可能です。少し大きめにカットすることで水分が抜けにくくおいしさを保つことができます。生のままの場合、ぶつ切りまたはささがきにしたゴボウをサッと水にさらし、水分を拭き取ってからラップに包んで保存袋に入れて冷凍します。加熱する場合は、ささがきか千切りにしたゴボウをサラダ油で軽く炒めて冷まし、ラップに包んで保存袋に入れて冷凍します。いずれも1ヵ月ほど保存できます。

ゴボウを使った料理いろいろ

ゴボウを使ったレシピといえばきんぴらや煮物が定番ですが、今回ピックアップしたのは汁物。汁ごと食べるメニューなら、栄養を逃さずに摂ることができます。

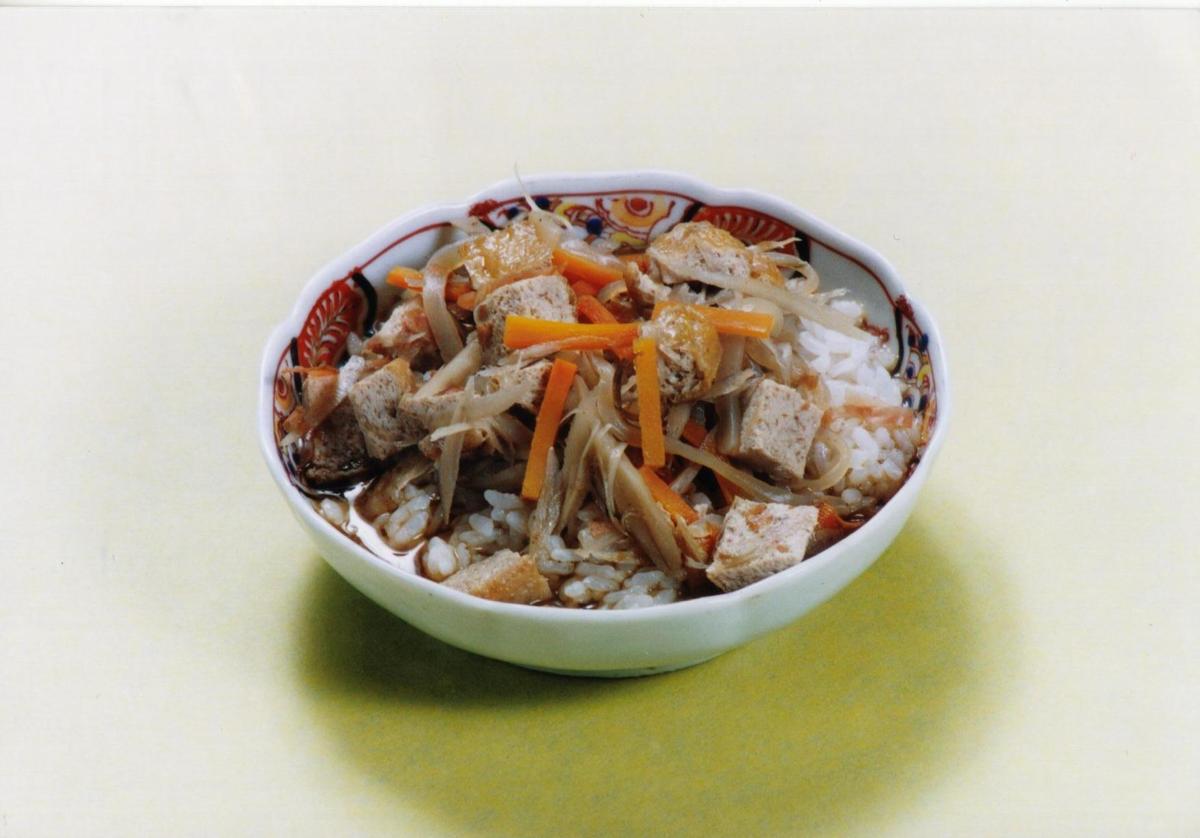

■ぼっかけ汁

福井県で食べられる、根菜類をたっぷり使った汁物。名前の通り、ご飯に“ぼっかけ(ぶっかけ)”ていただきます。ゴボウやニンジンなど、お好きな具材でアレンジできます。

「ぼっかけ汁」のレシピは、下記の記事を参考にしてみてください。

■ひっつみ

季節の野菜を煮込んだすまし汁のなかに、小麦粉を練ったお団子をちぎり入れた岩手県の郷土料理。寒くなる季節におすすめの、体をあたためてくれる汁物です。

「ひっつみ」のレシピは、下記の記事を参考にしてみてください。

■ブリのあら汁

冬に旬を迎えるブリを余すところなく味わうおみそ汁。ゴボウや大根などの根菜類を大きめに切って入れることで、食べごたえのある一品のできあがり。

「ブリのあら汁」のレシピは、下記の記事を参考にしてみてください。

さまざまな料理に活躍するうえに栄養たっぷりのゴボウ。秋から冬にかけて旬を迎え、おいしさが増します。お好きなメニューで味わってみてください。

関連する投稿

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。

健康メニュー|頭に体にだんぜんヘルシー! 手軽に魚料理を取り入れるコツ

魚を食べることは体にいいと分かっているのに、調理の手間や骨が苦手といった理由で敬遠する方も多いよう。実際、どの世代でも性別に関わらず魚の摂取量は減少しています。そんな今だからこそ知ってほしい、魚を食べることのメリットや、手軽に食事に魚を取り入れるコツをご紹介。今より少しだけ魚を食べることからはじめましょう!

野菜の豆知識|おいしい柑橘のキーワード「タンゴール」って知ってる?

柑橘類にはさまざまな品種がありますが、みかんやオレンジという異なる品種をかけ合わせた「タンゴール」は、それぞれの柑橘類の特徴を持ち合わせた柑橘類です。今回は、タンゴールの基本と代表的なタンゴールについて解説します。

最新の投稿

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。