健康習慣|スマイルトレーニング 表情筋を鍛えて自然な笑顔

マスク生活で口元を隠す機会が増え、自然な笑顔を作る力が衰えがちなこのごろ。今回は、目元や口元を動かし、笑顔を作る筋肉である「表情筋」を鍛え、口角を上げてきれいな笑顔を作るヒントなどをご紹介します。

マスク生活で口元を隠す機会が増え、自然な笑顔を作る力が衰えがちなこのごろ。今回は、目元や口元を動かし、笑顔を作る筋肉である「表情筋」を鍛え、口角を上げてきれいな笑顔を作るヒントなどをご紹介します。

スマイルトレーニングとは?

「いい笑顔=自然な笑顔」と感じる人は多いものです。一方、「自然」だからといって「ポジティブな気持ちがあればそれだけで『いい笑顔』が作れるはずだ」と考えてはいないでしょうか。

人を笑顔にさせるのはポジティブな気持ちですが、笑顔そのものを作っているのは顔の筋肉です。マスク生活のように表情を見せる機会が減り、顔の筋肉を使わないでいると、表情の豊かさや、笑顔の魅力は衰えてしまいがちです。

もちろんポジティブな気持ちで笑うことが一番ではありますが、加えて顔の筋肉「表情筋」を鍛える「スマイルトレーニング」も取り入れることで、豊かな表情を手に入れましょう。

まずは口元を中心に顔全体の筋肉をトレーニング

ここからは、具体的な「スマイルトレーニング」を見ていきましょう。まず、笑顔のポイントはなんといっても口元です。自然な笑顔にするには、口の周りだけでなく顔全体の筋肉を使って口元を動かしていきます。顔全体をうまく動かすためのエクササイズをご紹介しましょう。

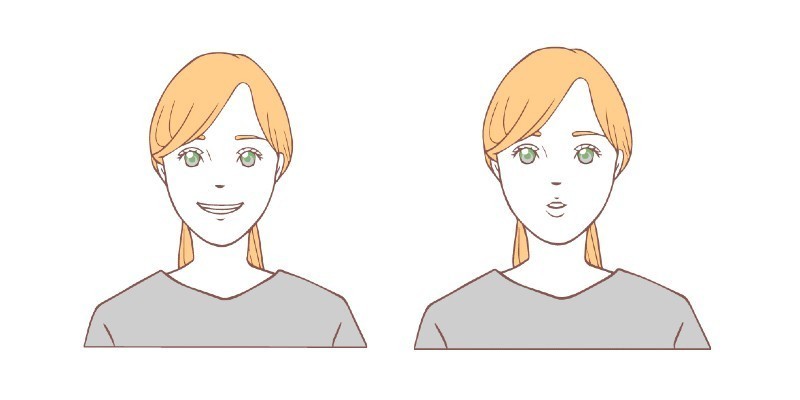

(1)口角をゆっくり左右に引き上げて、歯が見えるまで笑う(左画像)

(2)ゆっくり戻しながら今度は唇をややすぼめてOの形に(右画像)

(3)ゆっくり戻しながら自然に口を閉じる

(1)、(2)、(3)それぞれを5秒くらいかけて行い、それを3回ほど繰り返しましょう。(1)なら「いー」、(2)なら「うー」と、口の形に合わせて声を出すようにするのもおすすめです。逆に、声を出さなければ、マスク着用中でも人から見えないところでエクササイズをすることもできますよ。

口元と併せて目元の筋肉もトレーニングしよう

次は、目元を動かすためのエクササイズをご紹介します。

マスクをしている時などは口元が見えませんから、目元も笑顔の重要なポイントになってきます。「表情筋」というと、つい口元に意識が行きがちですが、やさしく笑った目元も魅力的なもの。ぜひこちらも忘れずにトレーニングしましょう。

■上まぶたや額のトレーニング

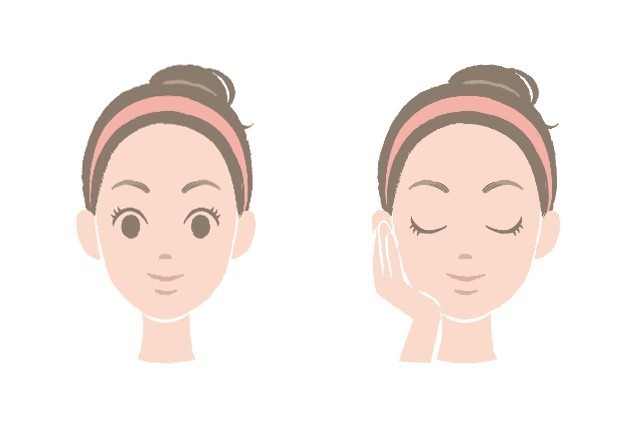

(1)目を見開きながら眉を上へ引き上げ、そのまま5秒キープする(左画像)

(2)眉を上げたままゆっくりとまぶたを閉じ、そのまま5秒キープする(右画像)

(3)眉とまぶたを、引き上げた位置からゆっくり元の位置へ戻していく

こちらも(1)の眉を引き上げる動作や、(2)のまぶたを閉じる動作、(3)の眉とまぶたを戻す動作をそれぞれ5秒くらいかけて行い、それを2回ほど繰り返しましょう。

■目の周りのトレーニング

(1)まぶたを少しずつ閉じていき、閉じ切る直前の薄目を作って、そのまま5秒キープする

(2)まぶたをゆっくり開けていって元の位置へ戻す

こちらも(1)の薄目を作る動作や、(2)のまぶたを開ける動作はそれぞれ5秒くらいかけて行い、計4回ほど繰り返しましょう。薄目をキープするのは難しいかもしれませんが、閉じ切らないことで目の周りの筋肉が鍛えられます。

ここでご紹介したエクササイズはトレーニングのための特別な動作というよりも、表情豊かな人であれば日常的に行っている動作がほとんど。なにげない会話の中でちょっとだけオーバーな表情を作ってみたり、マスク着用中などで相手に顔を見せていない時でも、表情をはっきりさせるように意識したりしてみると、よりエクササイズの効果も高まりますし、自然と豊かな表情が作れるようになりますよ。

関連する投稿

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

寒い季節に出番の多い使い捨てカイロですが、屋外で使うだけになっていませんか?カイロは風邪のひきはじめや、手足・おなか・全身の冷え緩和と幅広く使えます。最近は機能もアップしていますので、さまざまなシーンで役立ちます。体調のくずれ、冷え、疲れ、だるさなどに、カイロを使ってからだを養生することもできます。今回は、貼るタイプのカイロの活用法を中心にご紹介します。

秋から冬にかけては、日に日に乾燥が厳しくなります。この時期の風邪は、喉の痛みからはじまる方も多いもの。なかには、この季節になると、喉からくる風邪に悩まされている方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、喉の痛みがつらい時にすぐ試したい、さまざまな対処法やおすすめの生活習慣についてご紹介します。

「美容のため」というイメージが強い保湿ケア。きれいでいるために欠かせなお手入れですが、肌の乾燥が進んでしまうと美容はもとより健康面でも弊害が出てしまいます。乾燥すると肌が美しく見えないだけでなく、かゆみや湿疹などの症状に悩まされることもあります。今回は、健やかな美肌を守るための保湿について、見直したいポイントをご紹介します。

パソコンやスマホによる目の疲れや、涙の量が減少するドライアイ、慢性的な目の疲れによる眼精疲労など、増加する目のトラブルは現代病のひとつ。目の疲れが続くと、肩こりや頭痛などの症状も出てしまうので厄介です。今回はご自身でできる、目のセルフケアをご紹介します。

最新の投稿

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。