健康習慣|夏の食中毒を予防しよう

厚生労働省では8月を「食品衛生月間」と定め、食品衛生管理の徹底を図り、食中毒予防に対する啓蒙活動を行っています。梅雨がはじまる6月頃から秋口にかけては、細菌性の食中毒が発生しやすいため要注意。そこで今回は、ご家庭でできる食中毒予防や、症状が出た場合の対応についてご紹介します。

厚生労働省では8月を「食品衛生月間」と定め、食品衛生管理の徹底を図り、食中毒予防に対する啓蒙活動を行っています。梅雨がはじまる6月頃から秋口にかけては、細菌性の食中毒が発生しやすいため要注意。そこで今回は、ご家庭でできる食中毒予防や、症状が出た場合の対応についてご紹介します。

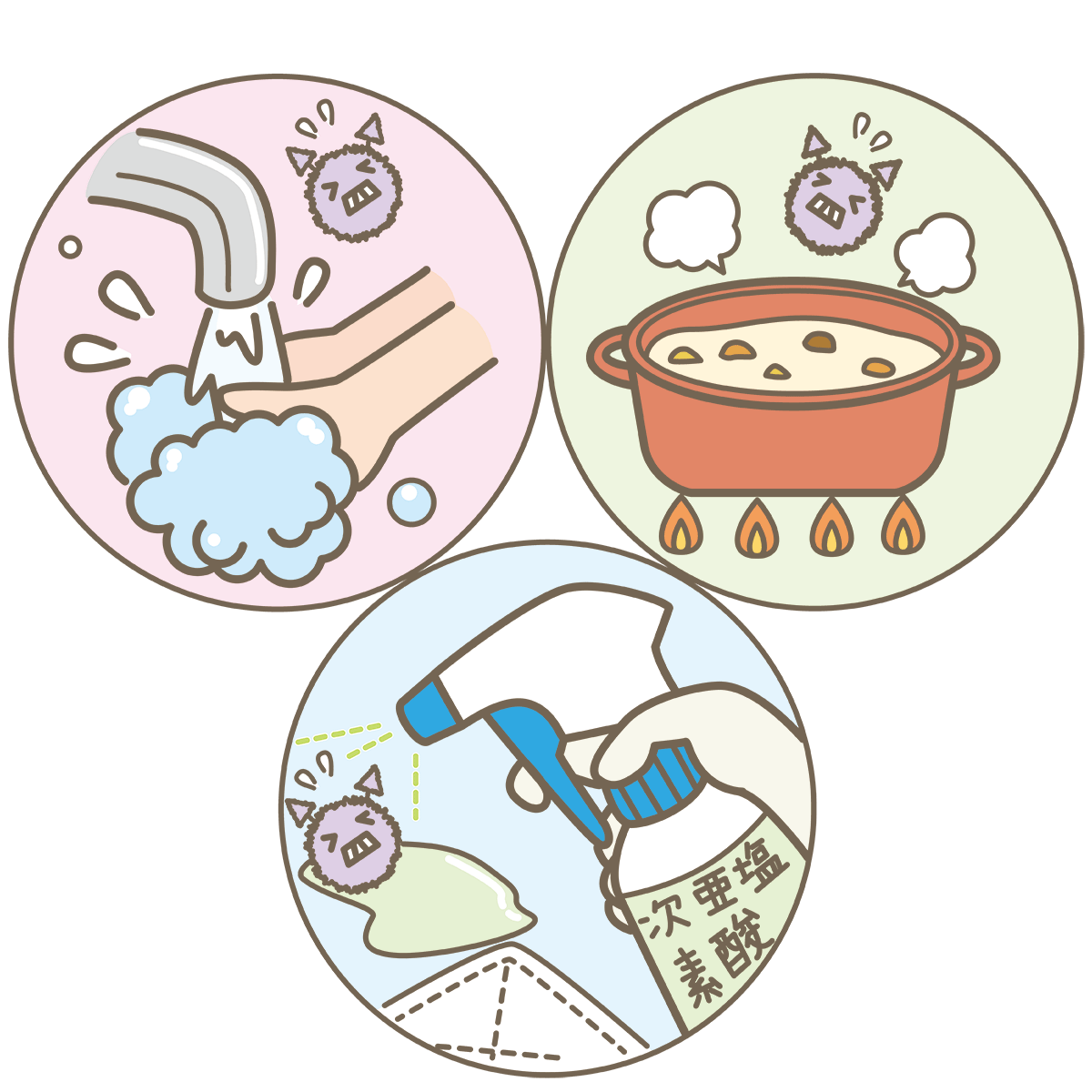

食中毒予防の3原則は「付けない、増やさない、やっつける」

食中毒は一年を通して発生しますが、気温や湿度が高い梅雨の時期から夏にかけては、特に細菌性の食中毒のリスクが高まります。食中毒の原因となる細菌は高温多湿な環境を好み、増殖が活発になるためです。なかでも多いのはカンピロバクターや病原性大腸菌(O-157)によるもので、腹痛、下痢、嘔吐などが主な症状です。

細菌性の食中毒は、食べ物に付着した細菌が体内に侵入することで起こります。そのため、細菌を食べ物に「付けない」こと、食べ物に付着した細菌を「増やさない」こと、食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」ことの3つを心がけることが重要です。

食中毒予防の3原則については、下記の記事を参考にしてみてください。

食中毒予防には「整腸」も大切

外食で同じものを同じ皿から食べても、食中毒が起こる人と起こらない人がいたり、症状の度合いが人によって異なったりします。その違いは、免疫力の差であると考えられています。人間の腸にはさまざまな細菌が棲みついていますが、そのバランスが免疫力のカギを握っているようです。

腸内環境がよい状態に保たれていれば、病気にかかりにくいといわれています。日ごろから腸内環境を整える生活習慣を心がけ、免疫力をアップさせましょう。

腸内環境を整える生活習慣については、下記の記事も参考にしてみてください。

食中毒の症状が出たらどうする?

食中毒の主な症状は、腹痛、下痢、嘔吐など。場合によっては発熱を伴う場合もあります。下痢や嘔吐をしていたら、脱水症状を起こさないようにしっかりと水分を摂りましょう。食中毒の時の水分補給には、スポーツドリンクや経口補水液などがおすすめです。

食中毒にはさまざまな原因があり、それによって治療法が異なります。ご家庭に常備している下痢止めや整腸剤は、食中毒においては逆効果になることがあります。自己判断での服用はせず、まずは病院で診てもらいましょう。

食中毒の症状と対策については、下記の記事を参考にしてみてください。

冬は「ノロウイルス」に警戒。カキやキノコにも要注意

食中毒は、細菌のほかにウイルスや自然毒が原因物質となるものもあり、それぞれに流行しやすい時期が異なります。細菌を原因とするものは夏から秋にかけて多く発生しますが、冬場はウイルスを原因とするものが増える傾向にあります。

特に11月から3月にかけては、ノロウイルスによる食中毒が多発します。原因となる食べ物として知られているのはカキ。カキをはじめとする二枚貝は、ノロウイルスの汚染を受けやすいといわれています。十分に加熱して食べることで、食中毒のリスクを減らすことができます。

ノロウイルスは非常に強い感染力を持ったウイルスで、手や食べ物に付着し、口に入って感染します。食べ物をしっかりと加熱して食べることに加えて、調理や食事をする時には必ず手洗いを行いましょう。調理に使用する器具類は消毒をして、清潔な環境を整えることも重要です。

また、自然毒による食中毒として特に知られているのはキノコで、秋に多く発生します。誤って毒キノコを食べてしまわないよう、食用であることが確実に判断できない場合は「絶対に採らない、食べない、売らない、人にあげない」という原則を忘れないようにしてください。

ノロウイルスへの対策については、下記の記事を参考にしてみてください。

食中毒のリスクは身近なところに潜んでいます。「食中毒予防の3原則」を心に留め、正しい対策をしていきましょう。

関連する投稿

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

寒い季節に出番の多い使い捨てカイロですが、屋外で使うだけになっていませんか?カイロは風邪のひきはじめや、手足・おなか・全身の冷え緩和と幅広く使えます。最近は機能もアップしていますので、さまざまなシーンで役立ちます。体調のくずれ、冷え、疲れ、だるさなどに、カイロを使ってからだを養生することもできます。今回は、貼るタイプのカイロの活用法を中心にご紹介します。

秋から冬にかけては、日に日に乾燥が厳しくなります。この時期の風邪は、喉の痛みからはじまる方も多いもの。なかには、この季節になると、喉からくる風邪に悩まされている方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、喉の痛みがつらい時にすぐ試したい、さまざまな対処法やおすすめの生活習慣についてご紹介します。

「美容のため」というイメージが強い保湿ケア。きれいでいるために欠かせなお手入れですが、肌の乾燥が進んでしまうと美容はもとより健康面でも弊害が出てしまいます。乾燥すると肌が美しく見えないだけでなく、かゆみや湿疹などの症状に悩まされることもあります。今回は、健やかな美肌を守るための保湿について、見直したいポイントをご紹介します。

パソコンやスマホによる目の疲れや、涙の量が減少するドライアイ、慢性的な目の疲れによる眼精疲労など、増加する目のトラブルは現代病のひとつ。目の疲れが続くと、肩こりや頭痛などの症状も出てしまうので厄介です。今回はご自身でできる、目のセルフケアをご紹介します。

最新の投稿

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。