身近に潜む低栄養

「食欲が落ちた」「体重が減った」「疲れやすい」最近、このようなことはありませんか? もし思い当たる節があるなら、それは体が「低栄養」の状態にあるかもしれません。

高齢化が進むいま、高齢者の低栄養が問題視されています。

低栄養が長く続くと身体機能が低下して体調を崩してしまうことも。

いつまでも健康に過ごすためにも低栄養のことを学び、しっかりと予防していきましょう。

教えていただいたのは

監修:本多 京子(ほんだ きょうこ)

医学博士・管理栄養士

実践女子大学家政学部食物学科卒業後、早稲田大学教育学部体育生理学教室研究員を経て、東京医科大学で医学博士号を取得。NPO法人日本食育協会理事。テレビや雑誌で健康と栄養に関するアドバイスやレシピを多数作成。栄養や食に関する著書は80冊を超え、近著に『シニア世代の食材冷凍術 楽らく、ムダなく、健康に』(講談社)がある。

低栄養とは何か

「低栄養」とは、健康な体を維持するために必要な栄養素が不足している状態のことです。

主に、体を動かすためのエネルギーと、筋肉や血液のもとになるタンパク質の不足によって起こります。また、しっかり食べているつもりでも栄養バランスが悪いと低栄養になる傾向が見られます。

低栄養は特に高齢者に多く見られ、厚生労働省の「令和元年国民健康・栄養調査結果の概要」では65歳以上の男性が12.4%、女性は20.7%が低栄養傾向にあると報告されています。80歳を超えるとさらにその傾向が高くなります。

原因は加齢によって筋力、かむ力、飲み込む力が衰え、味覚の低下も生じて食事の量が減ること、調理ができなかったり食の楽しみが薄れたりして栄養が偏ることなどさまざま。

低栄養を予防するためには自分の体や食生活を見直して、栄養バランスを気遣うことが大切です。

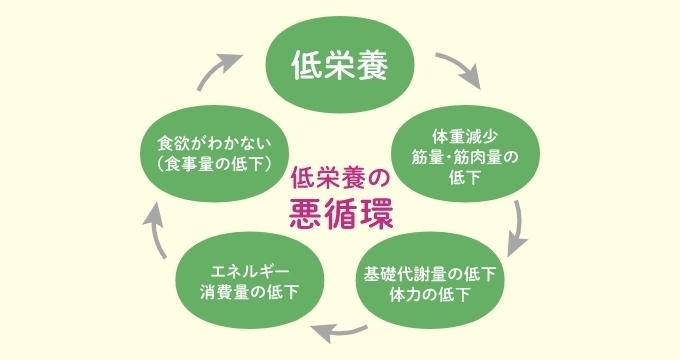

低栄養の状態が続くと、体はエネルギーを確保するために筋肉や脂肪を分解し、体重が減少します。体重減少は基礎代謝量を下げ、それがエネルギー消費量の低下へとつながって食欲の減退を招き、さらなる低栄養をもたらすという悪循環に陥るのです。

低栄養素状態をチェック!

低栄養は早期発見が重要です。

まずは、自分が低栄養になっていないか確認してみましょう。

-

BMIとは肥満度を表す指標で、[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]で算出します。20以下の場合は低栄養状態の可能性があります。

(例)155cm 45kgなら

▶45(kg)÷(1.55(m)×1.55(m))=18.73(低栄養状態の可能性アリ) -

体力の低下、かむ力・飲み込む力の衰え、味覚や嗅覚の低下などの理由から食欲が落ちている可能性があります。

-

偏食による栄養バランスの乏しい食事も低栄養状態を招きます。

-

低栄養の状態が続くと、体はエネルギーを確保しようと筋肉や脂肪を分解するため、体重が落ちる傾向にあります。

-

栄養が不足することで鉄欠乏性貧血などの症状を引き起こし、顔色が悪くなる場合があります。

当てはまる項目が

2つ以上あったら

低栄養の恐れがあります。

血液検査の機会がある方は

チェックリストで2つ未満でも血液検査でアルブミンの数値が4.0g/dL未満合は注意が必要です。

バランスの良い食事で低栄養を予防しよう

毎日の食事が大切

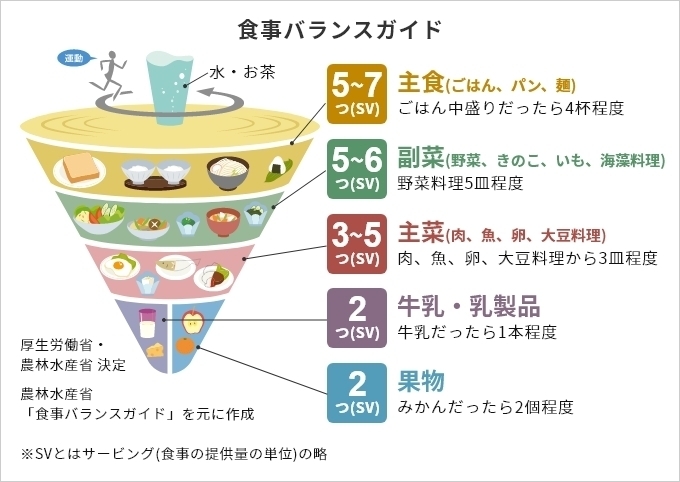

低栄養は必要な栄養素やエネルギー量が不足している状態です。予防するには、毎日の食事が重要。そこで自分に適した食事の分量を知るための目安にしたいのが、農林水産省と厚生労働省が策定したツール「食事バランスガイド」です。

「食事バランスガイド」は一日に「何を」「どれだけ」食べたらよいのかを「料理」でわかりやすく示したものです。料理を「主食」「副菜」「主菜」「牛乳・乳製品」「果物」の5つに分け、コマの上から食べるべき量の多い順に並べています。

コマには食事のバランスが悪いと倒れてしまうこと、回転(=運動)して初めてバランスが確保できることの意味が込められていて、体に不可欠な水分はコマの軸で、楽しく適度にとりたい菓子などの嗜好品はヒモで表現されています。

5つの区分をしっかりとり入れれば、カロリー計算をしなくても一日に必要なカロリーを補えるのが利点。このツールを参考に定期的に食事を見直し、適度な運動もとり入れて健康的な生活を続けていきましょう。まずは下の表を見て、自分が一日に必要なエネルギー量をチェックしましょう。

1.一日に必要なエネルギー量と

摂取の目安を知ろう

一日に必要なエネルギー量から、各料理グループの食べるべき数が決まります。年齢と身体活動レベルを踏まえて、一日の献立を考えてみましょう。

2.食事バランスガイドの使い方をチェック

2-1.上記のイラストは、2200±200kcal( 基本形)を想定した料理例が表示されています。まずは上の表から自分の適量を把握しましょう。BMIが20以下の人は体重の変化を見ながらエネルギー量を増やすなどの工夫をしましょう。

2-2.イラストの目安を参考にしながら、自分に適したサービング(SV=食事の提供量)に合わせて献立を考えます。

1つあたりの量の目安

-

主食

主材料に由来する炭水化物…………約40g

(例)

1つ分=ごはん小盛り1杯、おにぎり1個、

食パン1枚、

ロールパン2個1.5つ分=ごはん中盛り1杯

2つ分=うどん1杯、もりそば1杯、

スパゲッティー

-

副菜

主材料の重量…………約70g

(例)

1つ分=野菜サラダ、具たくさんみそ汁、煮豆、

きゅうりとわかめの酢の物、

ひじきの煮物、

ほうれん草のおひたし、

きのこソテー2つ分=野菜の煮物、野菜炒め、

芋の煮っころがし

-

主菜

主材料に由来するたんぱく質…………約6g

(例)

1つ分=冷奴、納豆、目玉焼き一皿

2つ分=焼き魚、魚の天ぷら、

まぐろとイカの刺身3つ分=ハンバーグステーキ、

豚肉のしょうが焼き、

鶏肉のから揚げ

-

牛乳・乳製品

主材料に由来するカルシウム…………約100mg

(例)

1つ分=牛乳コップ半分、チーズ1かけ、

スライスチーズ1枚、

ヨーグルト1パック2つ分=牛乳瓶1本分

-

果物

主材料の重量…………約100g

(例)

1つ分=みかん1個、りんご半分、

かき1個、梨半分、

ぶどう半房、桃1個

2-3.定期的にチェックすることでバランスのよい食事が身に着いていきます。

菓子・嗜好飲料は一日200kcal程度を目安にします。

食事バランスガイドは、原則として健康な人を対象にしたものです。糖尿病や高血圧など持病がある人は、利用する前に医師に相談しましょう。

【実践!】おいしく栄養をとる方法

栄養バランスよく、さまざまな食品をとるためには「かむ力」「飲み込む力」が大切です。ところが、これらの力も加齢により低下します。かむ力・飲み込む力が衰えるとやわらかいものばかり食べるようになり、低栄養や食欲減退につながることも。

しっかり栄養をとるために口まわりを鍛えるトレーニングや、食品を食べやすくする工夫も取り入れていきましょう。

食べる力をチェック!

次のような症状はかむ力・飲み込む力が低下しているサイン。

心当たりがある人はパタカラ体操(下図)など、食べる力を鍛えるトレーニングを始めることをおすすめします。

口まわりの筋肉を鍛えるパタカラ体操

パタカラ体操は口の機能を鍛えるトレーニングの一つ。図を参考にまず、はっきりと大きな声で「パ」「タ」「カ」「ラ」と繰り返します。次に、「パパパパパ」「タタタタタ」「カカカカカ」「ラララララ」と3回ほど繰り返しましょう。かむ力・飲み込む力に加えて唾液の分泌も促進されるので、食前がおすすめです。

くちびるを破裂させるように

「パ」は唇をしっかりと閉めて発音します。唇を開け閉めする力を強くします。

機能が

低下すると

吸う・飲むのが難しくなる

舌の先を歯切れよく

「タ」は舌を上あごにしっかりくっつけることで発音します。舌の先の力を強くします。

機能が

低下すると

食べ物を

押しつぶせなくなる

舌の奥をのどに押し付けるように

「カ」はのどの奥に力を入れて、のどを閉めることで発音します。舌の奥の力を強くします。

機能が

低下すると

飲み込みが難しくなる

舌の先をクルクルまわして

「ラ」は舌をまるめ、舌先を上の前歯の裏につけて発音します。舌を巻く力を強くします。

機能が

低下すると

食べ物を丸められなくなる

健康ひょうご21県民運動ポータルサイトを元に作成

食べやすくするために知っておきたい調理テクニック

味覚・嗅覚の衰えや食事のマンネリ化も食欲の低下を招く一因です。また、年を重ねると歯の痛みによってかむことが嫌になり、あまり食事をとらなくなるというケースもみられます。低栄養の予防には、自分の好みや食べる力に合わせて調理を工夫し、食事を楽しむことが大切です。

味に変化をつける

味に変化をつけて味覚を刺激

ショウガやニンニクを加えたり、シソ、ユズなどの香味野菜を添えて味の変化をつけると飽きません。カレー粉や柚子胡椒、七味唐辛子などもおすすめ。いつもの料理に加えて味覚を刺激しましょう。

エネルギー量を増やす工夫

量をたくさん食べられない時は、魚の缶詰やハム、ソーセージ、コンビーフといった肉の加工品、チーズなど手軽で栄養のあるものを料理に加えて、エネルギー量を増やす工夫をしましょう。

惣菜、冷凍食品も活用

マンネリ化を防ぐ

自分で調理するだけでは、似たようなメニューや味付けになり、飽きてしまって食欲低下につながります。時には市販の惣菜や冷凍食品、レトルト食品などを利用してマンネリ化を防ぎましょう。

総菜に一品足して味を調整

料理が苦手な人の強い味方でもある総菜。ただし、市販のものは塩分が多く味が濃い場合も多いので、豆腐や冷凍野菜を足して味の調整をしましょう。特に豆腐や厚揚げ、サラダチキン、ゆで卵は低栄養の人に不足しがちなタンパク質がとれるので積極的にとり入れたいものです。

かんだり、飲み込んだりする力が

落ちてきた人は…

かみやすく

食べやすい大きさにする

食材をかみやすくするために、食べやすい一口大の大きさに切ります。

筋や繊維をカットする

肉は加熱すると縮んでかたくなるので、筋や繊維を切るとよいでしょう。

繊維を断ち切るようにカット

ニンジンやゴボウなどの根菜類は繊維を断ち切るように切ると、かみ切りやすくなります。

切り込みを入れる

イカやタコなどかみ切りにくいものは切り込みを入れると食べやすくなります。

飲み込みやすく

水溶き片栗粉を加える

炒めものの汁気が少なく食べにくい場合は、水溶き片栗粉を加えてとろみをつけましょう。

煮汁を多めにする

煮魚などは煮汁を多めにしてみましょう。

牛乳などに浸す

クッキーやクラッカーなどパサパサしがちな食品は牛乳などに浸すとよいでしょう。

麺類はカットする

そばやうどんは、すするとむせやすいので短くカットしましょう。

関連する投稿

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

肥満のもと、健康の敵と、なにかと悪者にされがちな「あぶら(脂質)」。しかし、生きていくために欠かせない栄養素でありむやみに断ってしまうと健康に悪影響をおよぼします。最近はエゴマ油、アマニ油など体にいいと注目されている食用油もあります。あぶらの性質や効果を学び、美味しく健康的に摂り入れましょう。

普段あまり飲まないお酒を飲んで失敗したり、<br>つい飲み過ぎて二日酔いに悩まされたりすることはありませんか?<br>家族や友人と飲むお酒は楽しいものですが、飲み過ぎは健康にもよくありません。<br>お酒との上手な付き合い方を知り、健康を維持しながら楽しみましょう。

「体の節々が痛む」、「疲れが取れにくくなった」などの不調を抱え込んでいませんか?その原因には、偏った姿勢に慣れてしまったため生じた骨格の歪みがあるかもしれません。 このまま放置していると、ボディラインが崩れるだけでなく歪みが大きくなって、さらなる悪循環を生むことに!体の歪みのメカニズムを知ることで、日々の不調を解消していきましょう。

冬の寒い時期は、どうしても外出するのがおっくうになるものですが「寒いから仕方がない」と暖かい部屋にこもりきりでいると運動不足になったり、気持ちが落ち込んだりしがちです。天気のいい日中は積極的に外に出て気分転換を図り、健康的な毎日を過ごしましょう。

最新の投稿

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。

引っ越し時や家電製品の買い替えなど、不用なものが発生した時に困るのが、処分方法ではないでしょうか。不用品の処分は品目によって方法が異なり、業者を利用するなどの方法もあります。そこで今回は、家庭で発生した不用品の処分方法について解説します。