今から高められる記憶力 | 記憶力はきたえられます!

「会話に『あれ』『あの人』が増えた」「どこにしまったか思い出せない」…。

そんな「もの忘れ」を年齢のせいにしていませんか?

歳を取れば記憶力が落ちるのは当たり前―ではありません。

記憶力は何歳からでもきたえることができるのです。

「記憶力と年齢は関係がない」という研究データがあることをご存じですか。

もちろん、脳も体と同じように老化します。脳の老化が記憶力に影響することもあるでしょう。しかし年齢とともにもの忘れが目立つのは、必ずしも脳が衰えて覚える能力が落ちたからではないようなのです。

教えていただいたのは

監修:今野裕之(こんのひろゆき)

医療法人社団TLC医療会

ブレインケアクリニック」名誉院長

順天堂大学大学院卒業。根本的な認知症治療を目指して、2016年ブレインケアクリニック開院。

認知症の予防・治療に栄養療法やリコード法を取り入れている。

精神保健指定医・精神科専門医・日本抗加齢医学専門医。日本初のリコード法(アルツハイマー病の画期的治療プログラム)認定医。著書に『最新栄養医学でわかった!ボケない人の最強の食事術』など

脳は忘れるようにできている

見る、聞く、嗅ぐ、触る……私たちは日頃、ぼう大な量の"情報"に接しています。そしてそのほとんどを無意識に"忘れて"います。人の脳には、必要な情報は記憶に残し、不要なものは忘れるという能力が備わっています。

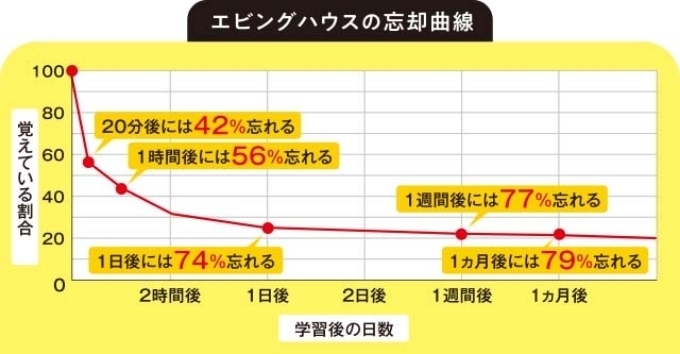

下のグラフは、時間とともに覚えていられる情報の割合を表しています。情報に接した瞬間から、すごい勢いで忘れていることがわかります。

このように、もともと人が覚えていられる情報はわずかなので、記憶力自体は必ずしも加齢とともに落ちていくわけではありません。

それでも記憶力が落ちていると実感するのは、脳の働き以外に原因があるのかもしれません。それらを解決できれば、誰でも、何歳からでも記憶力をきたえることは可能なのです。

コラム1

「認知症=もの忘れ」ではありません

もの忘れが増えた→脳が衰えた→認知症では…と考える方もいるかもしれません。認知症の前段階の症状として、もの忘れが現れることがあります。

しかし、通常のもの忘れは体験の一部を忘れてしまうことなので、きっかけがあれば思い出せます。また忘れていることを自覚できます。一方、認知症によるもの忘れは、体験そのものを忘れ、そのことを自覚できません。もの忘れで不安になっている方もいると思いますが、さまざまな原因があることを覚えておきましょう。もし不安があれば、かかりつけのお医者さんを受診しましょう。

記憶のメカニズム

1.記憶には「短期記憶」と「長期記憶」がある

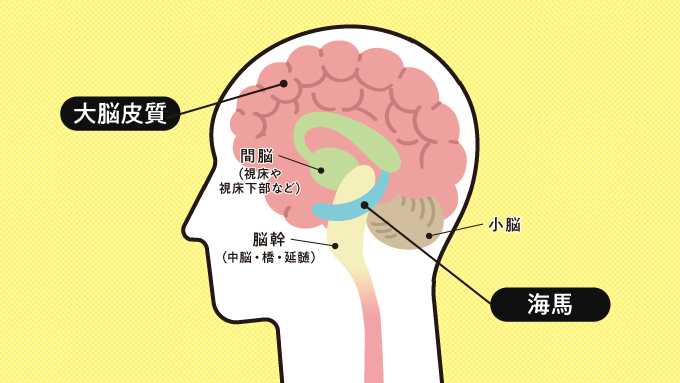

一般的に記憶には「短期記憶」と「長期記憶」があり、それぞれ脳の中の「海馬」と「大脳皮質」という器官が関わっています。

短期記憶

短期記憶は、日常で見聞きしている情報の記憶で、意識し覚えようとしないと20秒から数分で忘れてしまいます。時間だけではなく、一度に保持される情報の容量の大きさにも限界があるとされています。

長期記憶

短期記憶の一部が長期記憶として保持されます。長期記憶は、何年にもわたって保存が可能で、一時的に忘れても思い出すことができます。期間が長いだけでなく、短期記憶と違って容量に制限がないこ とも特徴です。

2.海馬は記憶の司令塔

五感などから大量に脳に入ってくる情報を「短期記憶」として一時保管しているのが海馬です。海馬は記憶の司令塔として情報をふるい分け、不要と思われるほとんどの情報を忘れさせる働きをしています。一方、短期記憶に繰り返し入ってくる情報、強い感情がともなう情報は、海馬によって大脳皮質に送られます。

3.大脳皮質は記憶の貯蔵庫

人間の脳のなかで特に発達した器官である大脳皮質は、海馬から送られてきた情報を受け取り、「長期記憶」として保存します。記憶だけでなく、感情、感覚、思考なども担っていると考えられています。

記憶の貯蔵庫である大脳皮質に保存されているのは「昨日の食事」のようなエピソードだけでなく、言葉の意味などの一般的な知識や、常識などに関する記憶も含まれています。

コラム2

自転車の乗り方は忘れない?

長期記憶は、必ずしも海馬→大脳皮質のルートで記憶されるとは限りません。学習によって得た知識、体験した思い出のように、ことばやイメージで覚えている記憶は、海馬に保存され、繰り返したり強い衝撃を受けたりすると長期記憶として大脳皮質に移されます。

一方、自転車に乗る、楽器を演奏するなども長期記憶です。このような「カラダで覚えた記憶」は年齢を経ても忘れにくいという特徴があります。これは海馬を通さずに記憶するため、忘れにくいと考えられています。

脳を活性化して記憶力を高めよう!まずは生活習慣の改善から

人は日々長期記憶を蓄えています。歳を積み重ねればそれだけ記憶の量が増え、思い出すのに時間がかかるのは、ある意味当たり前。一般的に記憶力がいい人は、長期記憶に保存する力だけでなく、大量の記憶から引き出す脳の力が優れていると考えられます。

脳が元気なら記憶力はいつまでも向上させることができます。まずは生活習慣の改善から。すぐにできる脳の活性化法を紹介します。

1.ストレス解消法を見つけよう

短期記憶に関わる海馬はとても繊細な器官で、長期間ストレスにさらされることで萎縮してしまうことがわかっています。海馬の働きが落ちることで、長期記憶に送られる情報の量が減っていることが考えられます。現代はストレス社会といわれ、気づかずストレスを溜め込んでいる方も多いと思います。音楽を聴いたり、軽く汗を流したり、趣味に没頭する時間をつくったり。自分なりのストレス解消法を見つけましょう。

好きな音楽を聴く

脳の活性化にはドーパミンという神経物質が関係しています。好きな音楽を聴くことで、ドーパミンの分泌が促進することが、研究で明らかになっています。

好きな音楽であれば1小節でも効果があるようです。定期的に好きな音楽を聴く時間を設けるといいでしょう。

適度な運動をする

10分間のペダリング運動をしたグループと10分間安静にしたグループで記憶テストを行うと、運動したグループの方が、成績が良くなるという実験結果があります。適度な運動で海馬が活性化されたと考えられています。週に2〜3回、1日20〜30分程度、ウォーキングやヨガなどの有酸素運動を行うと、記憶力向上や認知症の予防にも役立ちます。

2.十分な睡眠をとろう

記憶の定着は眠っている間に行われるので、睡眠不足は記憶力低下の原因になります。睡眠の状態にはノンレム睡眠とレム睡眠があり、1回の眠りの中で何回か繰り返されます。ノンレム睡眠中の脳は休んでいますが、レム睡眠中の脳は活動しています。ノンレム睡眠・レム睡眠のどちらも、記憶を定着させるためには必要ということが、明らかになってきました。

睡眠は6〜7.5時間を目安に

歳とともに睡眠時間は短くなりがちです。個人差はありますが、記憶の定着には6〜7.5時間の睡眠が目安とされています。難しければ起床時間を一定にし、朝、しっかり太陽の光を浴びると質の良い睡眠がとれます。

3.ビタミンB1を意識してとろう

栄養バランスの偏り、特にビタミンB群の不足が記憶力の低下に影響することがわかってきています。中でも糖質をエネルギーへと変える働きに関わるビタミンB1は、脳や神経の働きにも関わっています。不足すると記憶に関わる海馬も大脳皮質も能力を発揮できません。

豆、豚肉、ほうれん草などがおすすめ

ビタミンB1は豆類、全粒穀物や豚肉、レバー、カリフラワー、ほうれん草などに多く含まれているので、それらを意識的に摂り、バランスのよい食事を心がけましょう。

よくかんで食べる

よくかむことによって、脳の血流が増え、脳が活性化することがわかっています。食事のときによくかむことは、消化を助けるだけでなく、脳にも有効なのです。ガムなどをかむのもいい方法です。

4.意欲・動機・好奇心を取り戻そう

「若い頃は覚えられたのに今は覚えられない」その原因は、覚えようという意欲、動機、好奇心など、心の持ち様と関係しているかもしれません。 学生のころはテストや受験、社会人は仕事など、覚える必要があるものは繰り返し見聞きするので記憶が定着します。また興味のあることに関しては簡単に覚えられたという経験もあるはずです。 まず、小さいことでもやりたいことを見つけ、行動に移してみましょう。

新しいことに挑戦し楽しいことを見つける

新しいことに挑戦すると、ドーパミンの分泌は促進します。普段と違うことが刺激になるので、散歩のルートを変えるなど、簡単なことから初めてみましょう。部屋の模様替えや、新しい趣味を始めることでもいいかもしれません。楽しめることが見つかれば意欲がわいてきます。

関連する投稿

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

肥満のもと、健康の敵と、なにかと悪者にされがちな「あぶら(脂質)」。しかし、生きていくために欠かせない栄養素でありむやみに断ってしまうと健康に悪影響をおよぼします。最近はエゴマ油、アマニ油など体にいいと注目されている食用油もあります。あぶらの性質や効果を学び、美味しく健康的に摂り入れましょう。

普段あまり飲まないお酒を飲んで失敗したり、<br>つい飲み過ぎて二日酔いに悩まされたりすることはありませんか?<br>家族や友人と飲むお酒は楽しいものですが、飲み過ぎは健康にもよくありません。<br>お酒との上手な付き合い方を知り、健康を維持しながら楽しみましょう。

「体の節々が痛む」、「疲れが取れにくくなった」などの不調を抱え込んでいませんか?その原因には、偏った姿勢に慣れてしまったため生じた骨格の歪みがあるかもしれません。 このまま放置していると、ボディラインが崩れるだけでなく歪みが大きくなって、さらなる悪循環を生むことに!体の歪みのメカニズムを知ることで、日々の不調を解消していきましょう。

冬の寒い時期は、どうしても外出するのがおっくうになるものですが「寒いから仕方がない」と暖かい部屋にこもりきりでいると運動不足になったり、気持ちが落ち込んだりしがちです。天気のいい日中は積極的に外に出て気分転換を図り、健康的な毎日を過ごしましょう。

最新の投稿

朝食は、1日のスタートを切るための大事な栄養源です。できるだけ栄養バランスのとれたヘルシーメニューを摂りたいものですが、毎朝続けるのはなかなか難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。今回は、少しの工夫で朝食をヘルシーにするコツをご紹介します。

コミュニケーションの大切さや、心身の健康維持に効果的なポイントをご紹介します。

春の旬の食材が味わえる「郷土寿司」。古くから保存食としてや、お祭りやお祝いの席で食べられてきた趣のある料理で、地域ごとにさまざまな個性を持っています。今回は、長く愛され続けてきたその歴史や味わいについて詳しくご紹介します。

華やかで愛情を表現する花の代表格といえる「バラ」。バラは5~6月に咲くのが一般的ですが、品種によっては1年を通して楽しめるのも特徴です。今回は、バラが咲く時期やバラの花言葉、さまざまな健康効果も期待できるバラ茶やバラの香りについてご紹介します。

日々の食卓を彩る、上品な味わいの「お吸い物」。起源は奈良時代まで遡り、当時の文献にはお吸い物の元となった「羹(あつもの)」の記載が残っています。室町時代には「吸い物」と呼ばれるようになり、江戸時代には具材の数が増え、季節ごとに趣向を凝らしたお吸い物が登場したといわれています。今回はお吸い物の基本から主役となる具材、お吸い物をいただくマナーをご紹介します。